À bout de souffle (in italiano Fino all’ultimo respiro), diretto da Jean-Luc Godard nel 1960, è il film che ha definito estetica e spirito della Nouvelle Vague francese. Si tratta di un’opera conflittuale, che rompe deliberatamente con le convenzioni del cinema classico sia dal punto di vista narrativo che, soprattutto, da quello estetico. Analizziamone la struttura rivoluzionaria attraverso le sue sequenze chiave.

Indice dei contenuti

Tabella: le innovazioni stilistiche di Godard

Per una visione d’insieme, questa tabella riassume le principali tecniche innovative introdotte o rese celebri da Godard in questo film, un valore unico aggiunto per comprendere la sua portata rivoluzionaria.

| Innovazione stilistica | Descrizione ed effetto sullo spettatore |

|---|---|

| Jump-cut | Montaggio a salti che elimina parti di un’inquadratura, creando un ritmo spezzato e anti-naturalistico. Aumenta il senso di frenesia e modernità. |

| Rottura della quarta parete | Il protagonista si rivolge direttamente allo spettatore guardando in camera. Infrange l’illusione cinematografica e crea un rapporto diretto con il pubblico. |

| Uso della luce naturale | Le scene sono girate in ambienti reali con illuminazione naturale, conferendo un aspetto da reportage e un senso di maggiore veridicità. |

| Long-take e piani sequenza | Uso di inquadrature lunghe e senza stacchi per mostrare i “tempi morti” della quotidianità, rifiutando la narrazione classica focalizzata solo sull’azione. |

Il contesto: la Nouvelle Vague e la politica degli autori

À bout de souffle nasce dal fermento critico dei Cahiers du Cinéma, la rivista che fu la culla della Nouvelle Vague. Godard, come altri registi del movimento, applica la “politica degli autori”, teoria secondo cui il regista è il vero autore del film. L’opera diventa così un’espressione personale, libera da vincoli produttivi e narrativi. Il film, come sottolineato da fonti autorevoli come l’enciclopedia Treccani, è girato con pochi mezzi, in location reali e con una troupe ridotta, in aperta polemica con il cinema “di papà”, considerato artificioso e accademico.

Le prime sequenze: la rottura delle regole

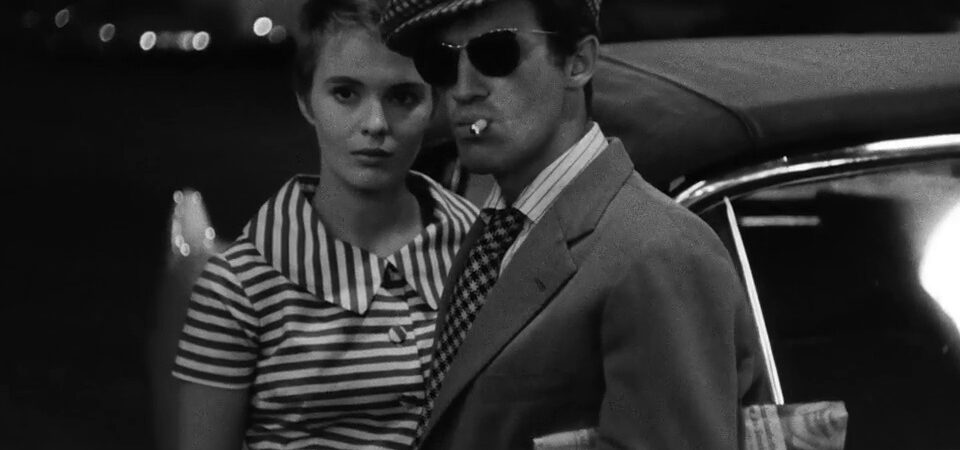

Fin dall’inizio, il film rifiuta le convenzioni del cinema classico. Il protagonista, Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo), è un piccolo criminale che cita i suoi idoli del cinema noir americano, come Humphrey Bogart, passandosi il pollice sulle labbra. Godard sovverte le regole del montaggio con l’uso massiccio dei jump-cuts, salti visivi che creano un ritmo discontinuo e sincopato. L’innovazione più radicale, però, è lo sguardo in macchina di Michel: il protagonista si rivolge direttamente allo spettatore, rompendo la quarta parete e distruggendo l’illusione di verosimiglianza del racconto.

La sequenza centrale: i tempi morti e la modernità

La lunga sequenza nell’Hotel de Suède, dove Michel si ritrova con la sua ragazza americana, Patricia (Jean Seberg), è emblematica del cinema moderno. Girata in un lungo piano sequenza, la scena mostra i “tempi morti” della vita quotidiana: dialoghi esistenziali, silenzi, gesti banali. A livello narrativo sembra non accadere nulla di rilevante, ma è proprio qui che Godard esprime la sua poetica: il cinema non deve mostrare solo l’azione, ma anche la durata, la noia e le contraddizioni dell’esistenza.

La sequenza finale: la morte come scelta esistenziale

Tradito da Patricia, Michel sceglie deliberatamente di non fuggire e va incontro alla morte. La sua corsa finale per le strade di Parigi è girata in modo frammentato e anti-spettacolare. Il suo ultimo gesto, passarsi di nuovo il pollice sulle labbra imitando Bogart, suggella la sua identità di personaggio che vive e muore attraverso i cliché del cinema. Scegliendo la morte, il nulla, Michel compie un’opzione esistenziale radicale, in perfetta sintonia con il suo personaggio cinico e disilluso. La sua fine, come tutta l’opera, è un commento sulla vita, sulla morte e sul cinema stesso.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 29/09/2025