La psicologia sociale studia le interazioni tra le persone e i fattori che guidano i loro comportamenti. Uno degli strumenti più potenti, e talvolta controversi, per testare queste dinamiche è l’esperimento sociologico. Questi studi espongono individui o gruppi a condizioni specifiche per osservarne le reazioni spontanee, rivelando spesso verità scomode sulla nostra natura e sulla società.

Indice dei contenuti

- Come funziona un esperimento sociologico?

- Gli esperimenti sociologici più famosi della storia

- L’esperimento di Milgram (obbedienza)

- L’esperimento della prigione di Stanford (ruoli)

- L’esperimento di Asch (conformismo)

- L’effetto spettatore (indifferenza)

- L’esperimento della caverna dei ladri (conflitto)

- Un esperimento moderno: il violinista nella metropolitana

- Dalla cultura pop alla questione etica

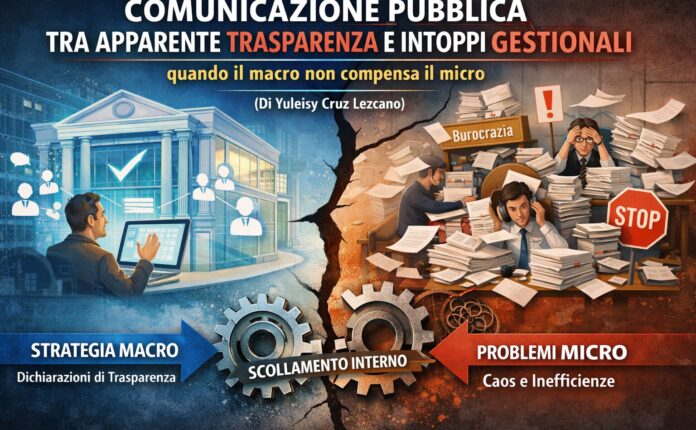

I principali esperimenti sociologici a confronto

| Esperimento | Autore | Concetto indagato |

|---|---|---|

| Milgram (1961) | Stanley Milgram | Obbedienza all’autorità distruttiva |

| Stanford Prison (1971) | Philip Zimbardo | Influenza dei ruoli sociali e del potere |

| Asch (1951) | Solomon Asch | Pressione sociale e conformismo |

| Effetto spettatore (1968) | Darley & Latané | Diffusione della responsabilità in gruppo |

| Caverna dei Ladri (1954) | Muzafer Sherif | Origine del conflitto e cooperazione |

Come funziona un esperimento sociologico?

Un esperimento sociologico, a differenza di un sondaggio o di un’analisi statistica, non si limita a raccogliere dati, ma manipola attivamente una situazione per osservarne le conseguenze. Seguendo il metodo scientifico inaugurato da Galileo Galilei, il processo prevede:

- Formulazione di un’ipotesi: si parte da una domanda specifica (es: “Le persone obbediranno a un ordine ingiusto?”).

- Creazione di una situazione controllata: si progetta uno scenario in cui una o più variabili vengono modificate per testare l’ipotesi.

- Osservazione del comportamento: i ricercatori osservano e registrano le reazioni dei partecipanti, che spesso sono inconsapevoli del vero scopo dello studio.

- Analisi dei dati e conclusioni: alla fine, i dati vengono analizzati per confermare o smentire l’ipotesi iniziale, traendo conclusioni sul comportamento umano.

Gli esperimenti sociologici più famosi della storia

Alcuni esperimenti sono diventati pietre miliari della psicologia sociale per le loro scoperte sconvolgenti. Ecco una sintesi dei più importanti.

2.1 L’esperimento di Milgram (1961): l’obbedienza all’autorità

Ai partecipanti veniva detto di somministrare scosse elettriche crescenti a un’altra persona (un attore) per ogni risposta sbagliata. Nonostante le urla di dolore, uno scienziato in camice bianco li incitava a continuare.

La scoperta: circa il 65% delle persone obbedì fino a somministrare la scossa più alta, potenzialmente letale, dimostrando che i comuni cittadini possono compiere atti terribili se un’autorità se ne assume la responsabilità.

2.2 L’esperimento della prigione di Stanford (1971): il potere dei ruoli

Un gruppo di studenti universitari fu diviso casualmente in “guardie” e “prigionieri” in una finta prigione. Lo studio, guidato da Philip Zimbardo, doveva durare due settimane.

La scoperta: in pochi giorni le guardie diventarono sadiche e i prigionieri mostrarono grave stress psicologico. L’esperimento fu interrotto dopo soli 6 giorni, dimostrando come i ruoli sociali possano stravolgere il comportamento individuale.

2.3 L’esperimento di Asch (1951): la forza del conformismo

A un partecipante veniva chiesto di confrontare la lunghezza di alcune linee, dopo aver sentito le risposte palesemente errate di un gruppo di complici.

La scoperta: circa un terzo dei partecipanti si conformò alla risposta sbagliata del gruppo per non sentirsi isolato, dimostrando la potente pressione sociale al conformismo.

2.4 L’effetto spettatore (Darley e Latané, 1968): l’indifferenza collettiva

Ispirato a un caso di cronaca, i ricercatori simulavano un’emergenza e osservavano i tempi di reazione dei partecipanti, a seconda che fossero da soli o in gruppo.

La scoperta: la probabilità di intervento diminuisce drasticamente all’aumentare del numero di presenti. Questo fenomeno, noto come “diffusione di responsabilità”, spiega perché spesso nessuno agisce, pensando che lo farà qualcun altro.

2.5 L’esperimento della caverna dei ladri (Sherif, 1954): il conflitto tra gruppi

Due gruppi di ragazzi in un campo estivo furono messi in competizione tra loro. In breve tempo, svilupparono una forte ostilità reciproca.

La scoperta: il conflitto tra gruppi nasce dalla competizione per le risorse. L’unico modo per superare l’ostilità fu introdurre un obiettivo comune che richiedesse la cooperazione di entrambi.

Un esperimento moderno: il violinista nella metropolitana

Non tutti gli esperimenti sono cupi. Nel 2007, il violinista di fama mondiale Joshua Bell suonò in incognito per 45 minuti in una stazione della metropolitana di Washington con uno Stradivari da milioni di dollari.

La scoperta: quasi nessuno si fermò ad ascoltare. L’esperimento dimostrò come il contesto sia fondamentale nel definire la nostra percezione del valore e della bellezza: non riconosciamo l’arte se non siamo nel “posto giusto” per apprezzarla.

Dalla scienza al cinema: gli esperimenti nella cultura pop

Questi studi hanno profondamente influenzato l’immaginario collettivo, ispirando numerosi film e libri.

- L’esperimento di Milgram è raccontato nel film biografico “Experimenter” (2015).

- L’esperimento della prigione di Stanford ha ispirato il film tedesco “The Experiment – Das Experiment” (2001) e quello americano “The Stanford Prison Experiment” (2015). Anche il romanzo e film “L’onda” (Die Welle) esplora temi simili di conformismo e potere.

La questione etica e le critiche recenti

Molti di questi esperimenti classici oggi non sarebbero più autorizzati a causa delle enormi questioni etiche che sollevano (inganno, danno psicologico). In seguito a questi studi, sono state introdotte normative molto più stringenti per proteggere i partecipanti.

Inoltre, l’esperimento della prigione di Stanford è stato oggetto di forti critiche recenti. Alcuni studiosi sostengono che i risultati siano stati “guidati” da Zimbardo stesso, che avrebbe incoraggiato le guardie a essere più dure, mettendo in discussione la spontaneità dei comportamenti osservati. Questo dimostra come anche gli studi più famosi debbano essere analizzati in modo critico.

Fonte immagine dell’articolo: pixabay

Articolo aggiornato il: 05/01/2026