Ogni Paese ha delle canzoni che tutti, volenti o nolenti, conoscono, diventando quasi il simbolo di un popolo. Allora ci siamo chiesti ed abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale quali sono le cinque canzoni che tutti gli italiani conoscono e che potrebbero essere considerate famose al pari dell’inno di Mameli? Scopriamolo insieme.

Indice dei contenuti

Le 5 canzoni italiane più iconiche secondo l’IA

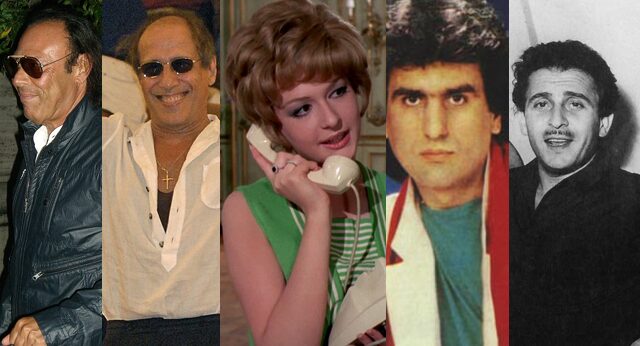

| Titolo canzone | Artista | Anno di uscita |

|---|---|---|

| Nel blu dipinto di blu | Domenico Modugno | 1958 |

| Maledetta primavera | Loretta Goggi | 1981 |

| Azzurro | Adriano Celentano | 1968 |

| L’Italiano | Toto Cutugno | 1983 |

| Notte prima degli esami | Antonello Venditti | 1984 |

Nel blu dipinto di blu

Se parli dell’Italia non si può non pensare che un sogno così non ritorni mai più. Secondo le varie intelligenze artificiali chiamate in causa tra le cinque canzoni che tutti gli italiani conoscono non può che non esserci Domenico Modugno, l’autore della canzone italiana più famosa di sempre. La leggerezza che provi nell’ascoltarla e ancor più la passione che fuoriesce dalla voce quando si carica quel “Vooolare oooh-ooh” fa sì che Nel Blu Dipinto di Blu venga intonata da Roma a Buenos Aires, da New York a Tokyo, che in tutto il mondo quel motivetto inebriante faccia subito pensare al Bel Paese.

Maledetta primavera

Gli italiani sono un popolo passionale, questo si sa, tanto da poter dire che il nostro Paese è una Repubblica basata sul lavoro e su Maledetta Primavera. Sua maestà Loretta Goggi, forse, non si sarebbe mai sognata, nel 1981, che quella canzone d’amore oltrepassasse e si radicasse nell’anima di un paese lasciando “morti e feriti” che, anche se a terra e sanguinanti, non vedevano l’ora di ritornare a gridare al cielo “Che fretta c’era? Maledetta Primavera!”.

Azzurro

Tra le cinque canzoni che tutti gli italiani conoscono non poteva mancare la figura iconica di Adriano Celentano col suo ritmo allegro e la presenza scenica che hanno fatto sorridere l’Italia. Malinconia, evasione, allegria nostalgica, tutto racchiuso in un pomeriggio troppo Azzurro e lungo. La spensieratezza riflessiva di questa canzone dal ritmo coinvolgente è immancabile in qualsiasi karaoke dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia.

L’Italiano

Nel 1983 Toto Cutugno scrisse, con una chitarra in mano, un vero e proprio simbolo di italianità e la portò alla trentatreesima edizione del Festival di Sanremo. Quell’anno non riuscì ad ottenere il primo posto, assegnato a Tiziana Rivale, ma la sua L’Italiano è diventata subito la canzone amata da tutta la penisola, cantata e ricantata nei decenni successivi fino a diventare un rappresentazione del nostro paese, grazie anche a tutti i riferimenti sui simboli che ci contraddistinguono.

Notte prima degli esami

È stato chiesto all’Intelligenza Artificiale quale potrebbe essere una delle cinque canzoni che tutti gli italiani conoscono tenendo conto anche della prospettiva ed il vincitore è stato Antonello Venditti ed il suo pianoforte sulla spalla. Notte Prima degli Esami, infatti, è una delle canzoni tipiche cantate da tutti gli adolescenti italiani la notte prima dell’esame di maturità, potendo così diventare estremamente più conosciuta delle precedenti negli anni a venire.

Fonte immagine: Wikimedia Commons, Mariano Laurenti, Tino Santoni, Nikita Kozyrev, Mara, Margarita Ulianova, Elena Torre

Articolo aggiornato il: 28 Dicembre 2025