Un pezzo di Siberia come “patria ebraica”? Suona come una trovata da romanzo distopico, e invece è accaduto davvero. Là dove l’Amur scorre lento al confine con la Cina, nel cuore profondo di una taiga che allora appariva più lontana di qualsiasi Terra Promessa, l’Unione Sovietica decise di piantare le radici di un esperimento politico unico: Birobidžan.

Non un miraggio né un’allucinazione da gelo siberiano, ma un progetto ufficiale, sancito con timbri e decreti, lanciato negli anni Trenta. Una regione autonoma ebraica, costruita da zero in una landa di paludi e zanzare, celebrata dai manifesti come la nuova “Sion socialista”. Resta la domanda, inevitabile e spiazzante: perché proprio lì, perché proprio allora? Che cosa spinse Stalin e i vertici sovietici a immaginare un popolo da reinsediare in un angolo remoto dell’impero, lontanissimo da Gerusalemme ma vicinissimo a un confine inquieto?

Birobidžan, il contesto storico

Per capire Birobidžan bisogna tornare indietro, molto prima dei manifesti sovietici con scritte in yiddish. Bisogna innanzitutto tornare all’Impero zarista, dove la vita per gli ebrei significava confinamento in un’enorme gabbia geografica: la “Zona di residenza”. Era questo il termine dato alla regione dell’Impero russo, posizionata lungo il suo confine occidentale, in cui gli ebrei avevano il permesso di risiedere in permanenza. Al suo interno c’era una serie di piccole città stipate, dove gli ebrei dovevano rispettare restrizioni su lavoro e studio, oltre che violenze improvvise. I pogrom (sommosse antisemite) esplodevano come incendi senza controllo, lasciando strade annerite, vetri infranti e silenzi carichi di paura.

La rivoluzione bolscevica, nel 1917, arrivò con una promessa: abbattere quelle barriere e proclamare l’uguaglianza di tutte le nazionalità; e in parte lo fece, dal momento che i pogrom vennero condannati e l’antisemitismo dichiarato “reato contro la rivoluzione”. L’uguaglianza in URSS, però, non era mai un dono gratuito. Serviva infatti rinunciare ad una parte di sé, dando in cambio disciplina, appartenenza, allineamento alla grande orchestra socialista: le identità individuali erano inglobate all’identità collettiva. Un gioco di concessioni in cui la libertà veniva barattata con l’obbedienza.

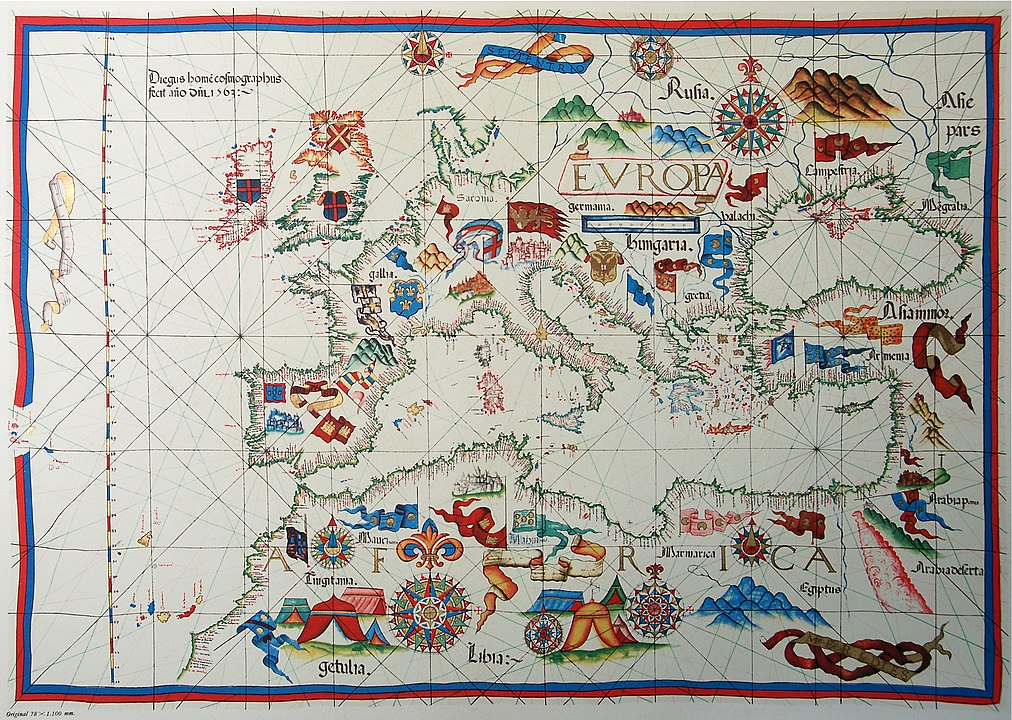

Così prese forma la politica delle nazionalità. Ogni popolo, grande o piccolo, doveva avere la sua cornice territoriale. Vennero create quindi repubbliche distinte, regioni autonome, distretti. Erano tutti contenitori amministrativi creati per incanalare la diversità entro forme controllabili, frutto di una pianificazione dall’alto e non da un riconoscimento spontaneo delle identità. Si trattava di una carta geografica ridisegnata con righello e ideologia, un mosaico articolato di patrie socialiste che, sulla carta, celebrava la diversità; nella pratica, invece, ne controllava i confini. E gli ebrei? Per loro non c’era mai stato uno spazio. Nessun territorio “storico” da rivendicare all’interno dell’impero, nessuna steppa da chiamare casa. Da qui nacque l’idea di costruirne uno dal nulla.

Perché proprio in Siberia?

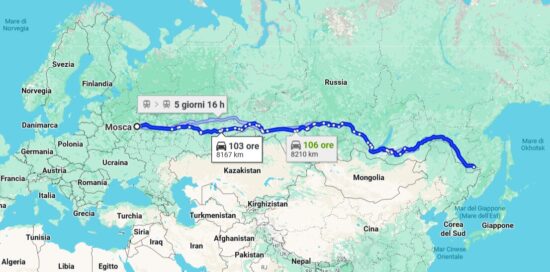

Siberia estrema, quasi invisibile sulle mappe di allora. Birobidžan: un nome che sembra inventato, e invece corrisponde a un punto preciso, posto tra fiumi torbidi e colline basse, sul fiume Amur. Di fronte, la Cina. Più a est, l’eco del Pacifico e l’ombra del Giappone imperiale. Perché lì? Stalin non aveva certo il gusto dell’esotico. L’aveva scelto per motivi concreti, a tratti persino banali. Prima di tutto: popolare il nulla. In quell’angolo remoto mancavano braccia che avrebbero potuto trasformarlo in una risorsa economica (costruendo miniere, ad esempio), oltre che strade e città in grado di garantire manodopera costante. I coloni ebrei sarebbero stati pionieri e guardiani al tempo stesso e le paludi e la taiga sarebbero stati trasformati in campi coltivati.

Poi la frontiera. Si trattava di un confine fragile da presidiare. La vicinanza con la Cina e con il Giappone, che erano potenze in continua espansione, rendeva rischioso lasciare quelle terre spopolate. Meglio stabilire una comunità “fedele” al potere sovietico che rischiare infiltrazioni cinesi o giapponesi, ovviamente. Un cordone umano, più che un progetto sociale. E poi c’era la questione politica e ideologica: dare agli ebrei una “terra promessa” alternativa alla Palestina (che era sotto mandato britannico), lontana da Londra (l’Inghilterra era la principale potenza imperialista rivale dell’URSS negli anni ’20 e ’30), da Gerusalemme, dal sionismo che Stalin guardava con sospetto. Una Sion sotto il segno della falce e martello, una sorta di risposta ideologica al sionismo. In altre parole, l’idea era: se volete una patria, eccola. Ma che sia dentro l’Unione Sovietica, non fuori. Che senso aveva davvero, in quel paesaggio così ostile? Forse il senso era proprio quello di trasformare l’assurdo in realtà, perché nessuno potesse dire che l’URSS non aveva mantenuto la promessa di dare un “luogo” anche agli ebrei.

Birobidžan, il progetto socialista ebraico

1934: l’anno in cui il sogno prese forma burocratica. Ecco che vengo emanati i primi decreti, prodotti sigilli, indette cerimonie. In questo modo, nacque ufficialmente la Regione Autonoma Ebraica: un nome altisonante, che in effetti si rivelò solo un contenitore quasi vuoto da riempire con coloni, scuole, fabbriche e bandiere.

La lingua? Non l’ebraico (troppo religioso, troppo legato a sinagoghe e tradizioni che il socialismo non voleva santificare). L’ebraico era proprio la lingua della religione, della Bibbia, delle preghiere e della liturgia, quindi incompatibile con l’ateismo di Stato. Era anche la lingua del sionismo, che in Palestina stava proprio allora rinascendo come lingua nazionale (grazie a Ben Yehuda e agli altri promotori). Si scelse così lo yiddish, che era una lingua quotidiana, “proletaria” per certi versi, lingua di teatro e di strada. Lo yiddish era legato alla vita laica, non al culto religioso, e quindi scelta per evitare deviazioni pericolose. Era un modo per dire “potete avere la vostra lingua, ma solo quella che serve a noi”. Nei documenti, nelle scuole, nei giornali finanziati dallo Stato, dappertutto comparivano caratteri ebraici, ma addomesticati. Nessuna preghiera, nessuna Bibbia: soltanto articoli sull’agricoltura o drammi proletari.

Arrivarono teatri con cartelloni in yiddish, orchestre che suonavano canti popolari. Le fotografie di propaganda mostravano coloni sorridenti davanti a campi di grano che, in realtà, spesso non c’erano. Manifesti colorati parlavano di una “utopia socialista ebraica”, un esperimento in cui la cultura avrebbe trovato spazio, a patto però di essere incasellata e piegata alla retorica sovietica. Nei teatri si recitavano commedie in yiddish, ma con protagonisti operai modello, non rabbini. I bambini leggevano libri di scienze naturali e manuali di agricoltura collettivista. Era un progetto che voleva suonare armonico, quasi festoso. Dentro, però, convivevano due tensioni inconciliabili: un popolo che da sempre cercava radici e uno Stato che voleva controllarne fino all’ultima sillaba.

Le difficoltà reali

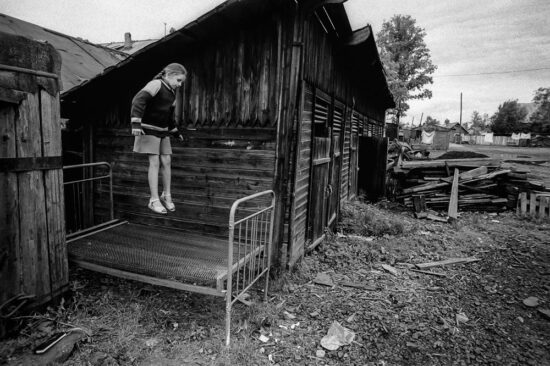

La realtà, appena scesi dal treno, non somigliava ai manifesti. Paludi interminabili, fango che inghiottiva gli stivali, zanzare come nuvole scure d’estate. E d’inverno il gelo: quaranta sotto zero, il fiato che si cristallizzava prima ancora di uscire dalla bocca. Mancavano strade, case e perfino strumenti agricoli. I coloni venivano scaricati in baracche di legno mal riscaldate, spesso senza acqua corrente. Le promesse dello Stato parlavano di campi fertili, ma davanti solo distese sterili, tutte intrise d’acqua. Alcuni resistettero, altri fecero marcia indietro al primo inverno. La comunità ebraica, dentro e fuori dall’URSS, non rispose con entusiasmo. In Palestina si coltivava la speranza sionista, mentre a Mosca molti preferivano restare in città, cercando di salire i gradini della burocrazia sovietica o della vita culturale, piuttosto che trasferirsi in Siberia. Birobidžan sembrava più una punizione che un’opportunità.

E poi arrivò la repressione. Gli anni Trenta e Quaranta segnarono la fine dell’illusione. Stalin avviò le grandi purghe e chiunque potesse rappresentare un centro di identità alternativa al potere centrale diventava sospetto. I funzionari che a Birobidžan avevano creduto davvero al progetto ebraico furono accusati di “nazionalismo borghese” (cioè di voler dare troppa autonomia agli ebrei) e così finirono sotto processo, deportati o fucilati. I teatri yiddish vennero chiusi o riconvertiti e i giornali censurati. Una contraddizione feroce: la “terra promessa socialista”, infatti, era stata svuotata dall’interno dal suo stesso creatore. Cosa restava? Paesaggi ghiacciati, promesse spezzate; al massimo, dei cartelli in yiddish piantati in mezzo al nulla.

Declino e memoria

Durante e subito dopo la Seconda guerra mondiale, il nazismo aveva distrutto comunità ebraiche intere. In quel contesto, l’Unione Sovietica apparve a molti come un possibile rifugio, anche perché era stata la potenza che aveva sconfitto Hitler e, almeno in teoria, continuava a proclamare l’uguaglianza dei popoli. La guerra cambiò tutto e per un attimo Birobidžan sembrò rinascere; sembro riacquisire una funzione. Arrivarono rifugiati, tante famiglie scappate dall’Europa in fiamme; uomini e donne che cercavano un riparo qualsiasi. Qualcuno credette davvero che quel lembo di Siberia potesse diventare un rifugio stabile. Una parentesi breve, che venne però presto richiusa.

Negli anni Quaranta e Cinquanta l’aria si fece pesante. Con la fine della guerra e l’avvio della Guerra fredda, infatti, Stalin divenne sempre più diffidente verso qualsiasi forma di identità ebraica. Il sionismo veniva ormai associato non solo a Londra ma anche agli Stati Uniti e al nuovo Stato di Israele (1948), che presto si sarebbe collocato nell’orbita occidentale. La diffidenza filtrava in ogni ufficio e i promotori di Birobidžan furono spazzati via uno dopo l’altro. Il progetto, già fragile, perse la sua credibilità. Restò un guscio.

Eppure Birobidžan esiste ancora, almeno sulla carta geografica. Regione Autonoma Ebraica: lo dice il nome, non la popolazione. Gli ebrei oggi sono infatti una piccola minoranza, quasi invisibile, in mezzo a una maggioranza russa. Le statistiche parlano chiaro, i numeri non lasciano spazio a illusioni. Ma segni ci sono ancora, come monumenti con scritte in yiddish, qualche istituzione culturale che resiste. Tutte tracce sparse, come graffiti lasciati dal tempo.

Birobidžan, utopia o strumento politico?

Birobidžan fu un laboratorio, mai davvero una patria e la propaganda si travestì da utopia. Un esperimento dove lo yiddish divenne lingua di Stato per decreto e i sogni venivano disegnati a tavolino. Dentro la sua storia convivono almeno tre linee che non si incontrano: l’utopia socialista, la strategia militare e la macchina della retorica. La prima parlava di speranza, la seconda di sicurezza, la terza di immagine. Sul terreno, invece, restavano paludi, baracche e delusioni.

Cosa rimane oggi? Un nome sulle mappe, una manciata di iscrizioni scolorite, oltre che il ricordo di un esperimento che aveva promesso una “terra promessa” e che ha prodotto soltanto un ibrido fragile, sospeso a metà tra realtà e finzione. E la domanda che resta aperta (non solo per gli storici) è se Birobidžan sia stata un’occasione mancata, stroncata dalla repressione e dal gelo, o se fosse già, fin dall’inizio, un progetto condannato a crollare sotto il proprio stesso paradosso.

Immagine in evidenza: ingresso della stazione ferroviaria di Birobidžan, con una menorah (un candelabro a sette bracci, uno dei simboli più antichi e importanti dell’ebraismo) sulla facciata. Fonte: Wikipedia (Zightsev).