Il Medioevo, dal punto di vista storico e culturale, è uno dei periodi più affascinanti che l’umanità abbia vissuto. Superata l’idea di un’epoca esclusivamente oscura, oggi lo riconosciamo come il periodo che aprì le porte allo splendore del Rinascimento. In ambito letterario, emerge con forza l’epica medievale cavalleresca, un genere nato in Francia e diventato popolare in tutta Europa.

Leggi anche: Torture medievali

Indice dei contenuti

Confronto tra i Cicli Cavallereschi

| Caratteristica | Ciclo Carolingio | Ciclo Bretone |

|---|---|---|

| Genere letterario | Chanson de geste | Romanzo cortese |

| Origine | Storica (Carlo Magno) | Leggende celtiche (Re Artù) |

| Temi principali | Guerra, fede, lealtà | Amore, magia, avventura |

| Protagonista | Eroe collettivo | Eroe individuale |

| Opera simbolo | Chanson de Roland | Romanzi di Chrétien de Troyes |

Qual era lo scopo dell’epica cavalleresca?

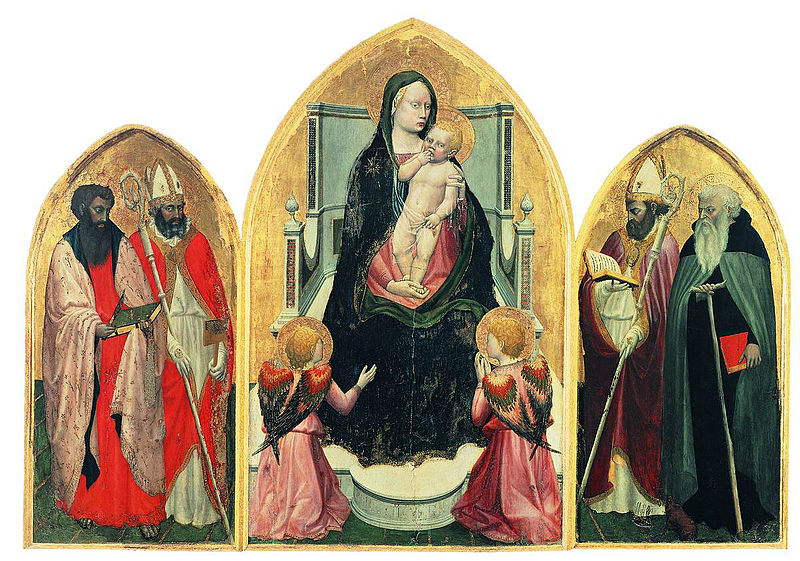

Nata per ragioni profonde come il rinnovamento dell’ordine sociale francese e la celebrazione del rapporto tra monarca e feudatari, l’epica cavalleresca aveva un duplice scopo. Il primo era quello di intrattenere le corti e il popolo con racconti avvincenti. Il secondo, altrettanto importante, era celebrativo ed educativo: questi poemi fornivano modelli di comportamento per gli aristocratici, definendo gli ideali del perfetto cavaliere.

I valori fondamentali del cavaliere

Al centro della narrazione ci sono sempre i valori che ogni cavaliere doveva incarnare. Questi ideali rappresentavano i pilastri della società feudale e cristiana.

- La lealtà al re: un obbligo morale inviolabile e fondamento del sistema feudale.

- La difesa della fede: combattere per il Cristianesimo contro gli infedeli era una missione sacra.

- L’onore e la prodezza: dimostrare valore in battaglia e mantenere una condotta onorevole in ogni circostanza.

- La difesa dei deboli: proteggere vedove, orfani e tutti coloro che non potevano difendersi da soli.

I grandi cicli narrativi: Carolingio e Bretone

La letteratura cavalleresca in Francia si sviluppa principalmente attorno a due grandi tematiche, o “materie narrative”, che diedero vita a due cicli distinti per argomenti, stile e finalità. Per approfondire le differenze tra ciclo bretone e ciclo carolingio, leggi il nostro articolo dedicato.

Il ciclo carolingio: la guerra e la fede

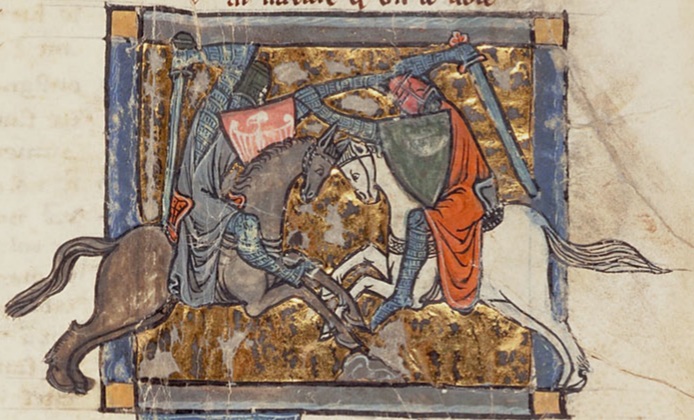

Il ciclo carolingio si concentra sulle imprese belliche dei paladini di Carlo Magno. Queste opere, note come Chansons de geste (Canzoni di gesta), hanno una base storica, seppur romanzata. L’eroe è spesso un personaggio collettivo (l’esercito franco) e i temi principali sono la guerra santa contro i musulmani e la fedeltà assoluta a Dio e al sovrano. L’opera principale e capostipite del genere è la Chanson de Roland. Scritta in lingua d’oïl alla fine del X secolo, probabilmente da un monaco, colpì così tanto l’immaginario popolare da ispirare canti e storie per secoli.

Il ciclo bretone: l’amore e l’avventura

Nella seconda metà del XII secolo, nella Francia settentrionale, nascono i romanzi del ciclo bretone (o arturiano). A differenza del ciclo carolingio, le vicende qui non hanno una base storica ma attingono al mondo delle leggende dei Celti. Il focus si sposta dalla guerra all’avventura individuale e all’amore cortese (le res fictae), come spiegato nel nostro approfondimento sul romanzo cavalleresco. I protagonisti sono i singoli cavalieri impegnati nella ricerca di oggetti magici, come il Santo Graal, o nel salvataggio di dame in pericolo. A questo ciclo appartengono le avventure dei dodici cavalieri della Tavola Rotonda (tra cui Lancillotto, Ivano e Galvano) fedeli al mitico Re Artù. Per scoprire di più su questo affascinante universo, leggi il nostro articolo sul ciclo arturiano: caratteristiche, temi e personaggi. L’autore più rappresentativo è Chrétien de Troyes, che visse alla corte di Maria di Champagne.

La diffusione dell’epica cavalleresca in Europa

Il successo di questi poemi fu tale da diffondersi rapidamente oltre i confini francesi, adattandosi alla cultura e alla lingua dei diversi paesi.

- Ciclo Germanico: l’opera più significativa è il “Cantare dei Nibelunghi“, un testo anonimo scritto in tedesco intorno al 1200. Fonde elementi mitologici, come il tesoro dei demoni nibelunghi, con personaggi storici di epoche diverse, tra cui il re degli Unni Attila.

- Ciclo Spagnolo: nato intorno al XII secolo, si concentra sul tema della Reconquista, la liberazione della penisola iberica dagli Arabi. L’opera più famosa è il “Cantar del mio Cid”, che narra le imprese di un personaggio storico, Rodrigo Díaz de Vivar, un cavaliere valoroso e leale che riconquista la città di Valenza.

L’evoluzione in Italia: Boiardo e Ariosto

Il poema epico cavalleresco lega profondamente la letteratura francese a quella italiana. A Ferrara, alla corte degli Estensi, il genere vive una nuova stagione di splendore, mescolando la materia carolingia a quella bretone. Matteo Maria Boiardo nel 1476 inizia la stesura de “L’Orlando innamorato”. In quest’opera, rimasta incompiuta, il tema amoroso diventa centrale, contaminando la tradizionale figura del guerriero Orlando.

Nelle intenzioni di Ludovico Ariosto, “L’Orlando furioso” è una continuazione del poema di Boiardo. Ariosto, però, stravolge il racconto con una narrazione ricca di digressioni, ironia e una profonda analisi della natura umana. Il suo fu un testo pensato per un pubblico vasto, anche grazie all’uso della stampa.

Immagine in evidenza per l’articolo Che cos’è l’epica medievale cavalleresca?: wikipedia.org

Articolo aggiornato il: 17 Gennaio 2026