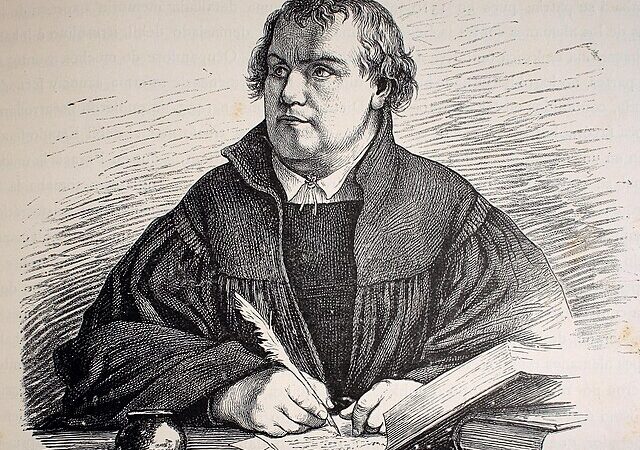

Nel contesto della cultura rinascimentale, sempre più legata alla laicità e ai valori terreni, alcuni intellettuali del Nord Europa decisero di rimettere al centro la fede cristiana. Quello che si verificò nel corso del Cinquecento fu una svolta religiosa che avrebbe acquisito un potere enorme; la figura cardine di tale cambiamento fu Martin Lutero, l’iniziatore della Riforma Protestante.

All’inizio del XVI secolo, l’Europa era un continente in fermento. La corruzione e la mondanizzazione del clero erano sotto gli occhi di tutti. In questo contesto di crisi e di rinnovamento, si inserisce la figura di Martin Lutero.

Indice dei contenuti

Chi era Martin Lutero: la biografia

Martin Lutero nacque a Eisleben, in Germania, il 10 novembre 1483. Dopo aver studiato diritto, nel 1505, a seguito di un evento traumatico (si narra che un fulmine cadde vicino a lui durante un temporale), decise di entrare nel convento degli agostiniani di Erfurt. Sin da giovane fu assalito da un profondo tormento interiore: si sentiva inadeguato di fronte a Dio e temeva la dannazione eterna. Per Lutero, la natura umana era intrinsecamente corrotta dal peccato originale e solo l’aiuto di Dio poteva permettere all’uomo di compiere il bene e giungere alla salvezza.

| Evento | Data e Luogo |

|---|---|

| Nascita | 10 novembre 1483, Eisleben (Germania) |

| Affissione delle 95 Tesi | 31 ottobre 1517, Wittenberg |

| Bolla Papale Exsurge Domine | 15 giugno 1520, Roma |

| Scomunica e Dieta di Worms | 1521, Worms |

| Morte | 18 febbraio 1546, Eisleben |

La dottrina di Lutero: i principi fondamentali

La teologia luterana si fonda su due principi cardine: la fede e la scrittura. Questi si articolano in tre concetti fondamentali.

Sola fide, sola scriptura, sola gratia

- Sola fide (solo con la fede): l’uomo è giustificato, cioè reso giusto davanti a Dio, non per le sue opere, ma soltanto per la fede in Cristo.

- Sola scriptura (solo con la Scrittura): la Bibbia è l’unica fonte di autorità per il cristiano. Ogni credente può interpretarla autonomamente (libero esame), senza la mediazione della Chiesa. Per questo, Lutero tradusse la Bibbia in tedesco.

- Sola gratia (solo per grazia): la salvezza è un dono gratuito di Dio, che l’uomo riceve senza alcun merito.

Il sacerdozio universale e la riduzione dei sacramenti

Lutero si fece portavoce di cambiamenti radicali. Dei sette sacramenti cattolici, ne riconobbe solo due come fondati sui testi sacri: il battesimo e l’eucarestia. Sosteneva inoltre il sacerdozio universale dei credenti, l’idea che chiunque potesse mettersi in contatto diretto con Dio. Di conseguenza, non giustificava i voti monastici (egli stesso sposò un’ex monaca, Caterina von Bora) e considerava inutile la mediazione dei santi e della Vergine.

Le 95 tesi di Wittenberg: la scintilla della Riforma

Per Martin Lutero non era concepibile il processo di purificazione nel Purgatorio né la pratica delle indulgenze, ovvero quelle opere buone (o offerte in denaro) che l’uomo compiva per ridurre la permanenza delle anime in Purgatorio.

La critica alla vendita delle indulgenze

La goccia che fece traboccare il vaso fu la grande campagna di vendita delle indulgenze promossa da Papa Leone X per finanziare la costruzione della Basilica di San Pietro. Lutero si scagliò in particolare contro il predicatore Johann Tetzel, che in Germania sosteneva che l’acquisto di un’indulgenza garantisse il perdono automatico dei peccati. Agli occhi di Lutero, le indulgenze avevano offuscato il vero messaggio di Dio.

L’affissione a Wittenberg

Questa situazione portò Martin Lutero ad affiggere, il 31 ottobre 1517, le sue 95 tesi sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg. In questo documento denunciava la pratica delle indulgenze come un abuso e un inganno, affermando che la salvezza si ottiene solo per fede. Metteva inoltre in discussione l’autorità del Papa.

Il contenuto delle 95 tesi in sintesi

Le 95 tesi non erano un attacco diretto al Papa, ma una disputa teologica sul tema delle indulgenze. I punti principali possono essere così riassunti:

- Il vero pentimento: la vita del cristiano deve essere un pentimento interiore e continuo, non un atto da assolvere con una confessione o con l’acquisto di un’indulgenza.

- L’inefficacia delle indulgenze: le indulgenze non possono rimettere la colpa del peccato, che solo Dio può perdonare. Possono al massimo cancellare le pene canoniche imposte dalla Chiesa, ma non quelle del Purgatorio.

- I limiti dell’autorità del Papa: il Papa non ha alcun potere sulle anime del Purgatorio e non può distribuire i meriti dei santi. Predicare il contrario è un inganno ai danni dei fedeli.

- Il vero tesoro della Chiesa: il vero tesoro della Chiesa non è il “tesoro delle indulgenze”, ma il Vangelo della gloria e della grazia di Dio.

La rottura con la Chiesa: la scomunica e la Dieta di Worms

Le 95 tesi riscossero un successo immediato in tutta la Germania, costringendo Roma a intervenire. Nel 1520, Papa Leone X emanò la bolla papale Exsurge Domine, che intimava a Lutero di ritrattare le sue tesi entro sessanta giorni, pena la scomunica. Lutero, per tutta risposta, bruciò pubblicamente la bolla.

La rottura divenne definitiva nel 1521. Durante la Dieta di Worms, un’assemblea dei principi dell’Impero presieduta dall’imperatore Carlo V, a Lutero fu chiesto di ritrattare. Egli rifiutò con fermezza, pronunciando la celebre frase: “Qui sto io, non posso fare altrimenti. Dio mi aiuti. Amen”. La conseguenza fu la sua scomunica e la messa al bando dall’Impero.

L’impatto della Riforma e la Controriforma cattolica

L’azione di Lutero ebbe un impatto enorme. Molti principi ed ecclesiastici tedeschi si convertirono, dipingendo Lutero come un santo inviato da Dio. La sua dottrina si diffuse rapidamente in Germania e nel Nord Europa, dando origine a diverse chiese protestanti (tra cui quella luterana, calvinista e anglicana) e provocando una serie di guerre di religione. La Chiesa cattolica reagì avviando la Controriforma, un processo di rinnovamento interno e di lotta al protestantesimo, il cui culmine fu il Concilio di Trento (1545-1563).

Fonte immagine in evidenza: Wikimedia Commons

Articolo aggiornato il: 25/08/2025