Tra i diversi nomi con cui ci si riferisce alla Madonna dell’Arco, soprattutto tra cittadini locali, figura quello di Pupata (in napoletano, aggettivo che generalmente indica una “bella fanciulla”). Il motivo di questo nome risiede nell’immagine stessa, il cui volto è raffigurato con fattezze leggiadre. Si può notare, però, una macchia scura sulla gota sinistra, quasi un livido, che deturpa l’angelico viso. Proprio quel livido è all’origine della storia, dell’adorazione e della nascita del culto della Madonna dell’Arco.

Indice dei contenuti

I miracoli fondativi della Madonna dell’Arco

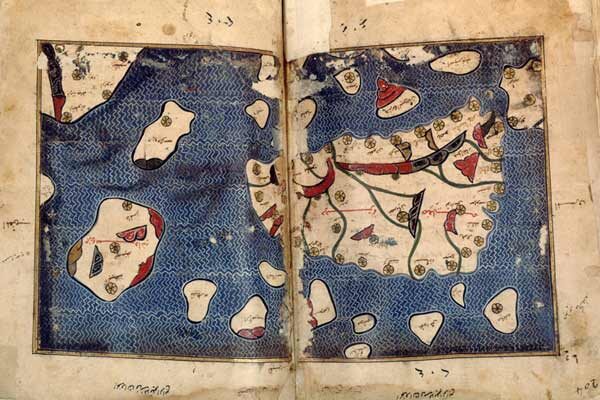

Il nome della Madonna dell’Arco deriva dal luogo in cui l’effige era originariamente posta: un’edicola votiva presso un antico acquedotto romano sorretto da ampi archi. La devozione nacque da due eventi prodigiosi e terribili.

Il giovane bestemmiatore e il volto sanguinante

Perché la Madonna dell’Arco ha un livido sul volto? La storia narra che il Lunedì dell’Angelo del 1450, un giovane, in uno scatto d’ira per aver perduto al gioco della pallamaglio, scagliò bestemmiando la sua palla contro la Vergine. La sorpresa e lo sgomento furono tali nel constatare il sanguinamento dell’effige proprio nel punto in cui era stata colpita, lasciando quella macchia scura visibile ancora oggi. La notizia volò fino alle autorità, che condannarono il bestemmiatore a morte per impiccagione vicino all’edicola votiva.

Aurelia Del Prete e i piedi puniti

Un secondo miracolo consolidò il culto. Riguarda Aurelia Del Prete, una donna di Sant’Anastasia. Ella si recò col marito presso l’edicola il Lunedì in Albis del 1589 per un ex voto. Portava con sé un maialino, che, nel trambusto di fedeli, le sfuggì. Nel parapiglia che venne a crearsi ella bestemmiava e, in preda all’ira, calpestò l’ex voto. A distanza di un anno, Aurelia fu colpita da una malattia ai piedi che, in poco tempo, provocò la loro netta separazione dal corpo. I suoi piedi, conservati nel santuario, fungono ancora oggi da monito ai bestemmiatori.

| I due miracoli fondativi del culto | Conseguenza e simbolismo |

|---|---|

| Il giocatore di pallamaglio (1450) Un giovane colpisce l’effige con una palla per rabbia. |

L’immagine sanguina, lasciando un livido permanente sulla guancia della Vergine, origine del culto. |

| Aurelia Del Prete (1589) Una donna bestemmia e calpesta un ex voto. |

Viene punita con la perdita dei piedi, che diventano una reliquia e un monito contro la blasfemia. |

La nascita del culto: tra ex voto e fujenti

La fama dei prodigi si diffuse rapidamente. Come testimoniano antichi resoconti (Il Sacro Campidoglio del Rossella, 1653; L’Arco Celeste di Ayrola, 1688), la fede verso la Madonna dell’Arco crebbe spontaneamente. I fedeli chiedevano miracoli, soprattutto guarigioni, e in caso di grazia ricevuta recavano un pegno: l’ex voto.

Gli ex voto: testimonianze di gratitudine

Gli ex voto potevano essere oggetti di uso quotidiano o realizzati per l’occasione. Tra i più comuni vi sono centinaia di tavolette dipinte che raffigurano la malattia o il momento del miracolo, oppure sculture in argento che indicano la parte del corpo guarita. Generalmente, si accompagnava la scritta Votum feci gratia accepi (“Ho fatto un voto, ho ricevuto la grazia”).

Chi sono i fujenti? La corsa della fede

Un’altra forma di ringraziamento, e forse la più spettacolare, è quella dei fujenti (o vattienti). Chi sono i fujenti? Sono devoti che ogni anno, il Lunedì in Albis, si recano in pellegrinaggio al santuario. Il termine fujenti (“coloro che vanno correndo”) deriva proprio dal loro modo di procedere: compiono l’ultimo tratto della processione correndo, tradizionalmente scalzi, per ringraziare la Madonna dell’Arco per le grazie ricevute durante l’anno. Vestiti di bianco con una fascia trasversale blu o rossa, rappresentano una delle più vive manifestazioni di religiosità popolare campana.