Le relazioni omosessuali sono da sempre un tema centrale nel dibattito sociale. Spesso si cita l’antica Grecia come esempio di una società in cui l’omosessualità era generalmente accettata. Sebbene questa affermazione abbia un fondo di verità, va analizzata senza filtri idealistici: l’omosessualità nell’antica Grecia non era un tabù, ma era regolamentata da precise norme sociali e tollerata solo in determinate circostanze. Si trattava di un quadro complesso in cui convivevano accettazione e limiti, all’interno di un sistema che definiva quando, come e tra chi queste relazioni potessero avvenire.

Indice dei contenuti

Omosessualità nell’antica Grecia: accettazione e limiti

| Pratica maschile (pederastia) | Pratica femminile (tiaso) |

|---|---|

| Socialmente accettata e istituzionalizzata come rito formativo per il futuro cittadino. | Tollerata solo all’interno di contesti educativi chiusi (il tiaso) e finalizzata al matrimonio. |

| Regolata da una rigida distinzione di ruoli: l’adulto (erastès) attivo e l’adolescente (eròmenos) passivo. | I rapporti tra donne adulte al di fuori di questi contesti erano visti come segno di sregolatezza. |

| I rapporti tra due uomini adulti, specialmente se uno assumeva un ruolo passivo, erano oggetto di scherno e disprezzo. | La sua espressione letteraria più alta è la poesia di Saffo, che ne testimonia la profondità emotiva. |

La pederastia maschile come pratica educativa

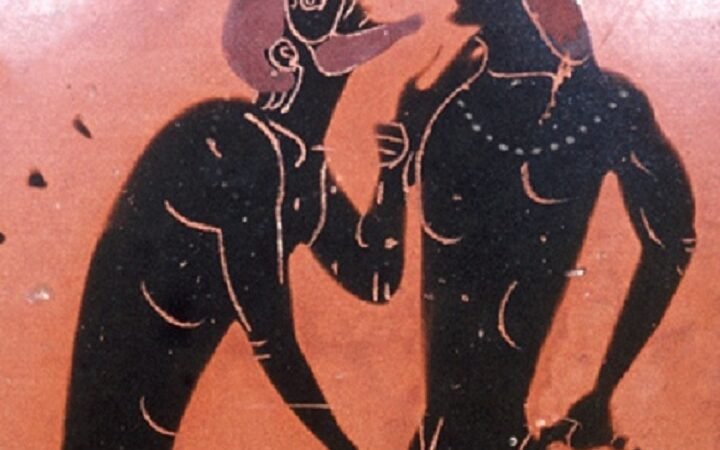

La sessualità aveva un ruolo di rilievo nella società ellenica, spesso inserita in rituali formativi. Come sostiene la storica Eva Cantarella, in età arcaica l’omosessualità maschile si diffuse attraverso la pederastia, un rapporto istituzionalizzato tra l’erastès (un uomo adulto) e l’eròmenos (un adolescente). L’erastès aveva il compito di educare l’eròmenos alla vita pubblica e ai valori della polis. In questo contesto, il rapporto fisico era contemplato, sebbene Platone nel Fedro lo contrapponesse a un “amore platonico”, basato solo sull’esaltazione delle virtù. Il simposio era l’occasione principale per questi corteggiamenti, come testimoniano le decorazioni su innumerevoli vasi antichi. Al contrario, i rapporti tra uomini adulti erano considerati inaccettabili e spesso derisi nelle commedie di Aristofane.

L’omosessualità nell’esercito: il Battaglione Sacro

L’omosessualità era diffusa anche in un ambiente “virile” come quello militare. Il legame tra Achille e Patroclo nell’Iliade è spesso interpretato come pederastico. Questi rapporti erano accettati e persino incoraggiati, poiché si riteneva che i soldati combattessero con più valore per proteggere i propri amanti. L’esempio più celebre è il Battaglione Sacro di Tebe, un corpo d’élite composto da 150 coppie di amanti omosessuali. Come racconta Plutarco, questa unità militare difese Tebe per 33 anni, combattendo con eroismo fino alla sconfitta nella battaglia di Cheronea. È più corretto, comunque, parlare di bisessualità, poiché i soldati avevano anche rapporti con le schiave negli accampamenti.

L’omosessualità femminile: il tiaso di Saffo

Un discorso differente va fatto per l’omosessualità femminile. Al di fuori di contesti specifici, i rapporti tra donne erano visti come «segno di inqualificabile sregolatezza». L’eccezione più nota era il tiaso, una sorta di collegio femminile come quello guidato dalla poetessa Saffo a Lesbo. Qui, le giovani di famiglie facoltose ricevevano un’educazione in vista del matrimonio, che includeva canto, danza e un’iniziazione all’amore, anche attraverso rapporti con la maestra e tra le allieve. La produzione poetica di Saffo testimonia la profondità di questi legami, come nella celebre Ode della gelosia (Frammento 31 V), dove descrive la sofferenza fisica nel vedere un’allieva con un uomo:

ma la lingua mi si spezza e subito

un fuoco sottile mi corre sotto la pelle

e con gli occhi nulla vedo e rombano

le orecchie

[…] e poco lontana da morte

sembro a me stessa.

Quest’ode è la prova di un amore lesbico (termine che deriva proprio dall’isola di Lesbo) di pari dignità emotiva a quello maschile, tanto da ispirare secoli dopo il poeta romano Catullo.

Immagine di copertina: University of Liverpool

Articolo aggiornato il: 10/09/2025