Il mito fondativo di Napoli è legato alla figura della sirena Partenope, una creatura sospesa tra bellezza e pericolo, il cui destino si intreccia con quello della città. La leggenda narra di un amore tragico, di un corpo senza vita che diventa culla di una nuova civiltà sull’isolotto di Megaride. Da questa genesi tempestosa nasce lo spirito ambivalente che Napoli e la sua sirena condividono: belle e maledette, semplici ma profondamente complesse.

Indice dei contenuti

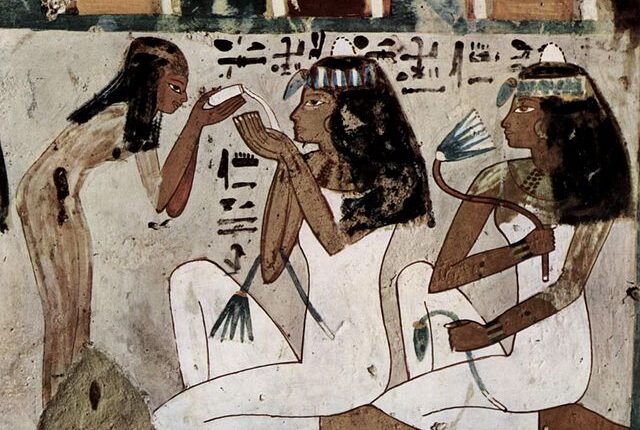

La sirena Partenope e l’incontro fatale con Ulisse

Secondo il mito, ripreso da diverse fonti antiche tra cui l’Odissea di Omero, Partenope era una delle sirene, creature metà donna e metà uccello dotate di un canto così ammaliante da condurre i marinai alla morte. Una terribile maledizione le affliggeva: se un uomo fosse riuscito ad ascoltare il loro canto senza cadere preda dell’incantesimo, le sirene sarebbero morte. Quell’uomo fu Ulisse (o Odisseo), il re di Itaca celebre per la sua astuzia. Di ritorno dalla guerra di Troia, desideroso di ascoltare quel canto leggendario, ordinò ai suoi uomini di tapparsi le orecchie con la cera e di legarlo all’albero maestro della nave, senza liberarlo per nessuna ragione. Ulisse ascoltò la melodia, sopravvisse e, così facendo, condannò le sirene.

Dalla morte della sirena alla nascita della città

Mentre le sue sorelle si gettarono dagli scogli, la giovane Partenope, straziata dal rifiuto e dall’amore non corrisposto, si lasciò trasportare dalle correnti del Mar Tirreno. Il suo corpo senza vita approdò infine su un piccolo isolotto di tufo, Megaride, nel golfo che oggi conosciamo come quello di Napoli. La leggenda vuole che il corpo della sirena si dissolse, plasmando la morfologia del paesaggio e dando vita alla città. I coloni greci di Cuma, che rinvennero il corpo, fondarono un primo nucleo urbano sull’isolotto, Palepolis (“città vecchia”), e dedicarono alla sfortunata fanciulla un culto, rendendola la protettrice del luogo.

Megaride: l’isolotto che divenne la culla di Napoli

L’isolotto di Megaride, da sepolcro della sirena, si trasformò così nella culla di una nuova civiltà. Successivamente, per esigenze di espansione, i coloni fondarono sulla terraferma una città più grande, Neapolis (“città nuova”), che divenne un fiorente centro della Magna Grecia. L’isolotto mantenne sempre un ruolo strategico: nel I secolo a.C. divenne sede della sfarzosa villa del console romano Lucio Licinio Lucullo, per poi diventare il luogo d’esilio dell’ultimo imperatore romano d’Occidente, Romolo Augustolo, nel 476 d.C.

I miti di Megaride: Partenope e l’uovo di Virgilio

Nel corso dei secoli, sull’isolotto venne edificato un’imponente fortezza, oggi nota come Castel dell’Ovo. Questo luogo divenne un vero e proprio “contenitore di miti”, legando per sempre il suo destino a due grandi leggende.

| Mito / leggenda | Protagonista e significato |

|---|---|

| Mito di Partenope (VIII sec. a.c.) | Protagonista: la sirena Partenope. Significato: è il mito di fondazione. La morte della sirena genera la vita della città, simboleggiandone la natura passionale, tragica e creativa. |

| Leggenda dell’uovo (Medioevo) | Protagonista: il poeta Virgilio (visto come un mago). Significato: è la leggenda di protezione. Si narra che Virgilio abbia nascosto un uovo magico nei sotterranei del castello. Dalla sua integrità dipendono la stabilità e la fortuna di Napoli. |

Partenope e Napoli: un legame eterno

Se oggi Napoli è quella che è, lo dobbiamo a quel piccolo scoglio vulcanico che accolse la sirena Partenope. Il suo mito non è solo una favola, ma la chiave per comprendere l’anima della città: un’anima di artista, poeta e marinaio, indissolubilmente legata a una malinconia che viene dal mare e che solo il mare può curare. Castel dell’Ovo, sull’isolotto di Megaride, rimane il baluardo di questa tradizione millenaria, simbolo del legame viscerale di Napoli con il mito, l’amore e la tragedia. Un legame nato dalle lacrime di una sirena, bella e maledetta.

Per approfondire le meraviglie di Napoli, si possono consultare le informazioni ufficiali dei Beni Culturali.

Copertina di Parthenope e Napoli: Leandro De Carvalho da Pixabay

Articolo aggiornato il: 13/10/2025