I secoli che vanno dal XV al XVI hanno rappresentato un enorme spartiacque tra il Medioevo e l’Età Moderna. Non soltanto per eventi storici come la caduta di Costantinopoli o la scoperta dell’America, ma anche per un evento culturale come l’Umanesimo. Questo movimento, il cui inizio coincide con l’attività di Francesco Petrarca, gettò uno dei semi fondamentali del Rinascimento: il ruolo centrale dell’uomo, protagonista assoluto della propria vita e quindi plasmatore del proprio destino. Questa rivoluzionaria visione, che ebbe come culla la Firenze dei Medici, si ripercosse in ogni campo del sapere e soprattutto nell’arte, con il contributo di grandi pittori che ci hanno lasciato opere immortali.

Indice dei contenuti

| Artista | Contributo distintivo e opera iconica |

|---|---|

| Sandro Botticelli | Rappresentante della grazia neoplatonica e della linea elegante. Opera: La Primavera. |

| Piero della Francesca | Maestro della prospettiva matematica e della luce immobile. Opera: La Flagellazione di Cristo. |

| Leonardo da Vinci | Innovatore dello “sfumato” e indagatore dei moti dell’animo. Opera: L’Ultima Cena. |

| Michelangelo | Artista della “terribilità” e della monumentalità scultorea in pittura. Opera: Volta della Cappella Sistina. |

| Raffaello Sanzio | Sintesi perfetta di armonia, grazia e composizione equilibrata. Opera: La Scuola di Atene. |

| Tiziano Vecellio | Caposcuola della pittura veneta, maestro del colore tonale e della materia pittorica. Opera: Venere di Urbino. |

Sandro Botticelli e l’eleganza della linea

Uno dei pittori che apre la strada al Rinascimento maturo è Sandro Botticelli (1445 – 1510). Nato da una famiglia benestante, lavorò dapprima nella bottega di suo fratello orafo e poi in quella del pittore Filippo Lippi, per poi aprire una bottega tutta sua. La Fortezza, il suo primo dipinto commissionatogli da Piero de’ Medici, era ospitata all’interno dell’ex Sala delle Udienze del Tribunale della Mercanzia in Piazza della Signoria. Botticelli rappresenta la Fortezza come una donna seduta su di un trono riccamente decorato, con un atteggiamento monumentale e quasi scultoreo grazie anche all’uso del chiaroscuro che la risalta.

Famosissime sono invece la Primavera (1482) e la Nascita di Venere (1482 – 1485), che si trovano entrambe nella Galleria degli Uffizi. Per quanto riguarda la Primavera, si tratta di una tela dove sono presenti nove figure della mitologia classica (sei femminili e tre maschili) e va osservata da destra a sinistra: appare Zefiro, che si unisce alla ninfa Clori trasformandola nella dea della fioritura Flora. Al centro spicca la figura di una Venere, sopra la quale svetta il figlio Cupido che punta il suo arco sulle tre Grazie e sul dio Mercurio. Il messaggio principale è la celebrazione dell’amore, che nel materiale classico e nella fioritura trova il suo emblema più adatto.

Alla Nascita di Venere accenna per la prima volta il Vasari nelle Vite. Il dipinto raffigura la nascita della dea dalla spuma del mare, sospinta su una conchiglia da Zefiro e Aura e accolta sulla terraferma. Da notare l’atteggiamento pudico con cui Venere si copre, ripreso dalle statue classiche, e la presenza di alberi d’arancio, simbolo della famiglia Medici.

La prospettiva di Piero della Francesca

Piero della Francesca (1416/17 – 1492), nato a Borgo Sansepolcro, è un altro maestro fondamentale del Quattrocento, celebre per le sue opere a carattere religioso. Nella Resurrezione (1450-1463), conservata nel Museo civico di Sansepolcro, vediamo Cristo risorgere dal Santo Sepolcro. L’affresco è interessante per la costruzione prospettica: Cristo è al centro e la sua figura divide in due il paesaggio, formando un triangolo immaginario che ha il vertice nell’aureola e la base nel sarcofago.

Ancora più complessa è la costruzione della Flagellazione di Cristo (1460), conservato alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Piero divide la scena in due parti, una interna con la flagellazione e una esterna con tre figure in primo piano. Egli si avvale della sezione aurea, grazie alla quale le due scene del dipinto sono perfettamente proporzionali, creando una composizione di un rigore matematico e intellettuale senza precedenti.

Leonardo da Vinci, il genio universale

Parlando di pittori del ‘500, è impossibile non partire da Leonardo da Vinci (1452 – 1519). A sedici anni si trasferisce a Firenze dove lavora nella bottega del Verrocchio. Nel 1481 gli viene commissionata L’adorazione dei Magi, opera in cui viene raffigurato il momento esatto dell’epifania, con gli astanti raffigurati con aria smarrita e confusa. L’opera, oggi agli Uffizi, è rimasta incompiuta. Tra le opere dipinte a Milano, la più importante è senza dubbio l’Ultima Cena (1494 – 1498), conservata nel santuario di Santa Maria delle Grazie. L’opera colpisce per il modo in cui l’artista mostra i moti dell’animo degli apostoli, ma anche per la tecnica usata: la tempera grassa, che purtroppo ha mostrato i suoi limiti nel tempo.

Michelangelo Buonarroti, la potenza della forma

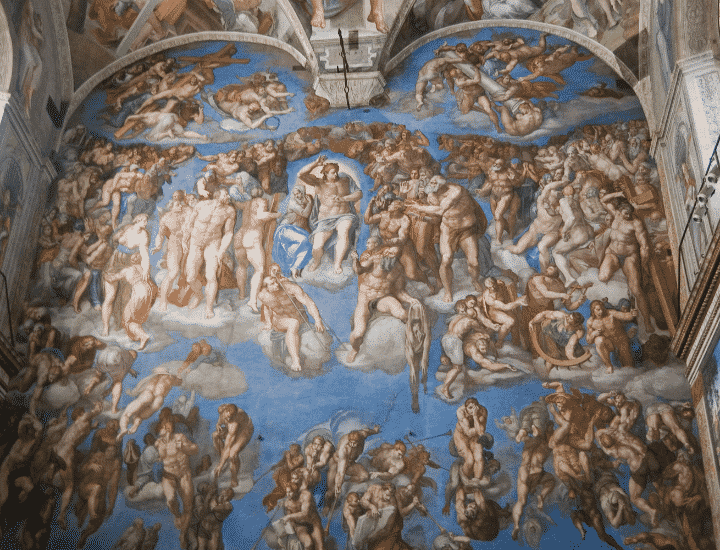

L’altro gigante del periodo è Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564). Sebbene si considerasse principalmente uno scultore (celebri il David e la Pietà), è noto per aver contribuito alla decorazione della Cappella Sistina a Roma. Dipinse la volta (1508 -1512), un’impresa titanica su cui spicca la Creazione di Adamo, e le storie della Genesi, dove i personaggi sono rappresentati con una tridimensionalità tale da sembrare sculture. Celebre è anche il Giudizio Universale (1535 – 1541) sulla parete dell’altare. Anche questa è un’opera immensa in cui domina al centro Cristo. La scena è divisa in due: a sinistra i giusti ascendono al Cielo, mentre a destra i dannati vengono trascinati all’Inferno, con evidenti richiami all’immaginario della Commedia di Dante.

Raffaello Sanzio, l’armonia divina

Terzo membro della triade rinascimentale, Raffaello Sanzio (1483 – 1520) è considerato il pittore della grazia e della perfezione formale. Formatosi a Urbino, seppe assimilare la lezione di Leonardo e Michelangelo, elaborando uno stile personale basato sull’armonia e l’equilibrio compositivo. La sua opera più emblematica è la decorazione delle Stanze Vaticane, commissionata da Papa Giulio II. All’interno della Stanza della Segnatura si trova il suo capolavoro, La Scuola di Atene (1509-1511). L’affresco, come spiegato sul sito dei Musei Vaticani, rappresenta i più grandi filosofi dell’antichità riuniti in un maestoso edificio classico, con al centro le figure di Platone e Aristotele. L’opera è un manifesto della visione umanistica, che celebra la conciliazione tra la sapienza antica e la verità cristiana.

Tiziano Vecellio, il maestro del colore

Mentre Firenze e Roma celebravano il primato del disegno, a Venezia emergeva una scuola pittorica fondata sulla potenza del colore. Il suo massimo esponente fu Tiziano Vecellio (1488/90 – 1576). La sua pittura si distingue per l’uso di un colore denso e materico, capace di creare atmosfera, luce e volume. Tiziano fu un ritrattista conteso dalle corti di tutta Europa, ma realizzò anche capolavori a tema mitologico e religioso. Un’opera fondamentale è la Venere di Urbino (1538), oggi alla Galleria degli Uffizi. Il dipinto raffigura una giovane donna nuda su un letto, ma a differenza della Venere di Botticelli, questa è una figura reale e sensuale. Tiziano non definisce i contorni con una linea netta, ma costruisce la forma attraverso vibranti passaggi di colore, una tecnica che influenzerà profondamente la pittura dei secoli successivi.

Ciro Gianluigi Barbato

Fonte immagine copertina: https://anto291.wordpress.com/2009/09/28/musei-vaticani/

Articolo aggiornato il: 08/09/2025