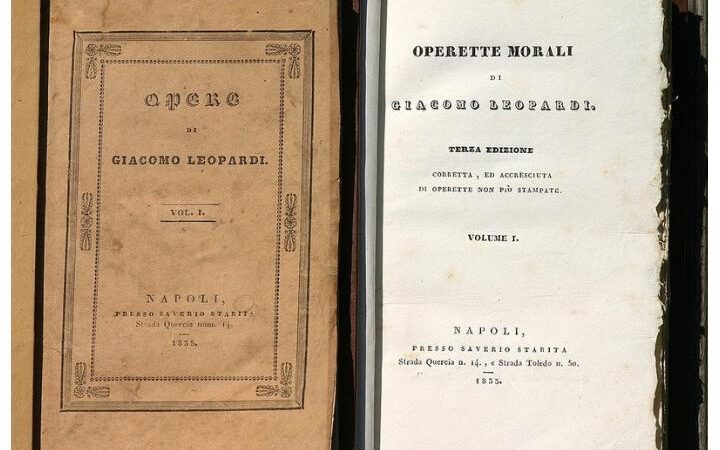

Giacomo Leopardi, che nasce a Recanati il 29 giugno 1798, è uno degli autori più significativi della letteratura italiana moderna. Massimo esponente della poesia romantica, le sue riflessioni sull’esistenza lo rendono anche un poeta fortemente attuale e un filosofo di notevole spessore. Le poesie di Leopardi, infatti, esprimono le sue considerazioni sulla condizione umana, basate su concetti fondamentali come la natura, la ragione, il vero e le illusioni.

Indice dei contenuti

Quali sono le poesie più belle di Giacomo Leopardi?

| Poesia | Concetto leopardiano chiave | Significato |

|---|---|---|

| L’infinito | Vago e indefinito | L’immaginazione che supera il limite fisico. |

| Alla luna | Rimembranza | Il piacere del ricordo anche nel dolore. |

| La quiete dopo la tempesta | Teoria del piacere | La gioia come mera cessazione del dolore. |

| A se stesso | Pessimismo cosmico | La caduta delle illusioni e la vanità del tutto. |

| Scherzo | Labor limae | Critica alla trascuratezza della poesia moderna. |

Testo e analisi delle poesie più belle

1. L’infinito

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo; ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

Analisi: forse la più celebre lirica leopardiana, “L’infinito” è il manifesto della poetica del vago e dell’indefinito. Un ostacolo fisico (la siepe) impedisce la vista, ma proprio per questo stimola l’immaginazione a creare “interminati spazi” e “sovrumani silenzi”. Come evidenziato nella recensione sul poeta dell’Infinito, l’esperienza è duplice: prima spaziale, poi temporale, quando il rumore del vento evoca “l’eterno” e “le morte stagioni”. Il culmine è un’esperienza quasi mistica in cui il pensiero si annulla nell’immensità (“s’annega”), e questa perdita di sé è vissuta come un piacere: “e il naufragar m’è dolce in questo mare”.

2. Alla luna

O graziosa Luna, io mi rammento

che, or volge l’anno, sovra questo colle

io venia pien d’angoscia a rimirarti:

e tu pendevi allor su quella selva,

siccome or fai, che tutta la rischiari.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto,

che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci

il tuo volto apparia, ché travagliosa

era mia vita: ed è, né cangia stile,

o mia diletta Luna. E pur mi giova

la ricordanza, e il noverar l’etate

del mio dolore. Oh come grato occorre

nel tempo giovanil, quando ancor

lungo la speme e breve ha la memoria il corso,

il rimembrar delle passate cose,

ancor che triste, e che l’affanno duri!

Analisi: questo idillio è il cuore della poetica della rimembranza. La luna, testimone silenziosa e immutabile del dolore del poeta, diventa la confidente a cui egli rivolge i suoi pensieri. Il tema centrale è il piacere che deriva dal ricordo (“mi giova la ricordanza”), anche quando il ricordo è di un momento triste. Questo legame tra anima e natura richiama archetipi profondi, come quelli analizzati nel percorso da Amore e Psiche a Leopardi. Nella giovinezza, afferma Leopardi, il ricordo del dolore passato è dolce perché la speranza nel futuro è ancora viva.

3. La quiete dopo la tempesta

Passata è la tempesta:

odo augelli far festa, e la gallina,

tornata in su la via,

che ripete il suo verso. […] Piacer figlio d’affanno;

gioia vana, ch’è frutto

del passato timore, onde si scosse

e paventò la morte

chi la vita abborria. […] O natura cortese,

son questi i doni tuoi,

questi i diletti sono

che tu porgi ai mortali. Uscir di pena

è diletto fra noi.

Analisi: la poesia è divisa in due parti. La prima descrive in modo idilliaco il ritorno alla vita di un borgo. La seconda parte è una riflessione filosofica durissima: la gioia che proviamo non è un vero piacere, ma solo un “uscir di pena”. La teoria del piacere leopardiana, ampiamente discussa nello Zibaldone, definisce il diletto come “figlio d’affanno”, una breve tregua dal dolore. Con amara ironia, Leopardi si rivolge alla “natura cortese”, accusandola di concedere ai mortali solo la cessazione temporanea delle sofferenze.

4. A se stesso

Or poserai per sempre,

stanco mio cor. Perí l’inganno estremo,

ch’eterno io mi credei. Perí. Ben sento,

in noi di cari inganni,

non che la speme, il desiderio è spento. […] T’acqueta omai. Dispera

l’ultima volta. Al gener nostro il fato

non donò che il morire. Omai disprezza

te, la natura, il brutto

poter che, ascoso, a comun danno impera,

e l’infinita vanitá del tutto.

Analisi: scritta dopo una delusione amorosa, questa lirica segna il punto di non ritorno del pessimismo cosmico leopardiano. Il poeta si rivolge al suo “stanco mio cor”, invitandolo a placarsi per sempre. L'”inganno estremo”, l’illusione dell’amore, è caduto. La vita è solo “amaro e noia” e il mondo è “fango”. La conclusione è un disprezzo totale per la natura, intesa qui come natura matrigna, un “brutto poter” maligno che impera sull’infinita vanità del tutto.

5. Scherzo

Quando fanciullo io venni

a pormi con le Muse in disciplina… […] Io mirava, e chiedea:

Musa, la lima ov’è? Disse la Dea:

La lima è consumata; or facciam senza.

Ed io, ma di rifarla

non vi cal, soggiungea, quand’ella è stanca?

Rispose: hassi a rifar, ma il tempo manca.

Analisi: in questa favoletta allegorica, Leopardi esprime la sua critica alla poesia romantica contemporanea, che considerava poco curata formalmente. Il giovane poeta chiede dove sia la lima, strumento simbolo del labor limae. La risposta ironica della Musa sottolinea come la poesia moderna abbia rinunciato al rigore formale. Anche dopo la sua morte, il mistero e la grandezza del poeta hanno continuato a far discutere, come dimostra il “giallo” sulla tomba di Leopardi a Napoli.

Immagine in evidenza: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 04 Febbraio 2026