I poeti pessimisti sono spesso quelli che, durante gli anni scolastici, più facevano storcere il naso. Eppure, proprio questi autori, così profondi, tormentati ed estremamente veri, sono quelli che più affascinano e dai quali si possono imparare nozioni fondamentali sull’esistenza e sulla condizione umana. Il pessimismo è una corrente di pensiero ben radicata nella letteratura italiana, un lungo periodo i cui temi, oltre alla malinconia, toccano la natura, l’esistenza e la crisi dell’individuo.

Indice dei contenuti

Le sfumature del pessimismo letterario italiano

Sebbene accomunati da una visione tragica dell’esistenza, i poeti pessimisti italiani esprimono questa condizione in modi molto diversi. Questa tabella riassume le differenze principali.

| Autore | Tipo di pessimismo e causa principale |

|---|---|

| Giacomo Leopardi | Cosmico: l’infelicità è una condizione universale imposta da una natura maligna |

| Giovanni Verga | Sociale: l’uomo è condannato dalla legge economica e dal suo ambiente di provenienza |

| Italo Svevo | Esistenziale: l’infelicità deriva dall’inettitudine, dall’incapacità di vivere e agire |

| Eugenio Montale | Metafisico: il “male di vivere” è una condizione intrinseca di ogni essere vivente |

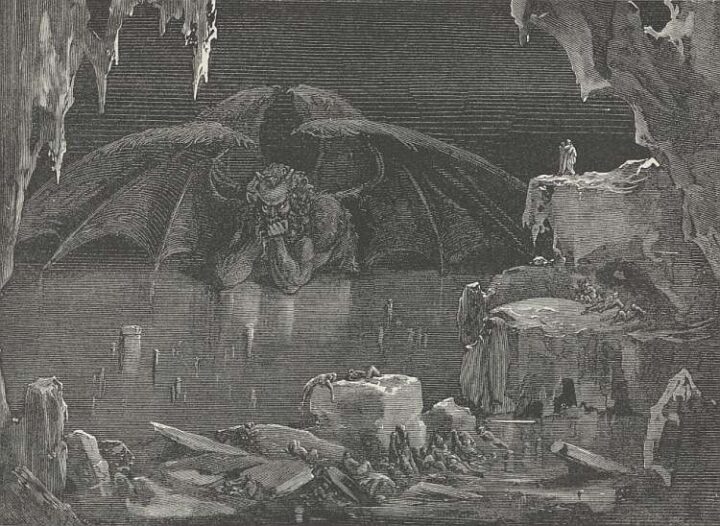

Giacomo Leopardi: il pessimismo cosmico

Giacomo Leopardi è il pessimista per eccellenza. La sua visione del mondo si evolve da un pessimismo storico (l’infelicità deriva dall’abbandono delle illusioni antiche a favore della arida ragione moderna) a un pessimismo cosmico. In questa fase finale, Leopardi conclude che l’infelicità è una condizione eterna e immutabile per tutti gli esseri viventi. La natura non è più vista come una madre benevola, ma come una matrigna crudele e indifferente, il cui unico scopo è perpetuare il ciclo della vita e della morte, fonte di infinita sofferenza. L’uomo non può che prendere atto di questa verità con lucido distacco.

Giovanni Verga: il pessimismo sociale e verista

Il pessimismo di Giovanni Verga non ha radici filosofiche come quello di Leopardi, ma sociali ed economiche. Esponente del Verismo, Verga crede che la vita degli uomini, specialmente quella degli umili, sia determinata da una legge di natura immutabile: la lotta per la sopravvivenza. Il progresso non porta a un miglioramento, ma è una “fiumana” che travolge i più deboli. Chi cerca di migliorare la propria condizione sociale (come i protagonisti del “Ciclo dei Vinti”) è destinato a fallire e a essere sconfitto. Non c’è speranza di riscatto: l’unica forma di relativa salvezza è l’“ideale dell’ostrica”, cioè rimanere aggrappati al proprio mondo di valori e tradizioni, senza cercare di cambiarlo.

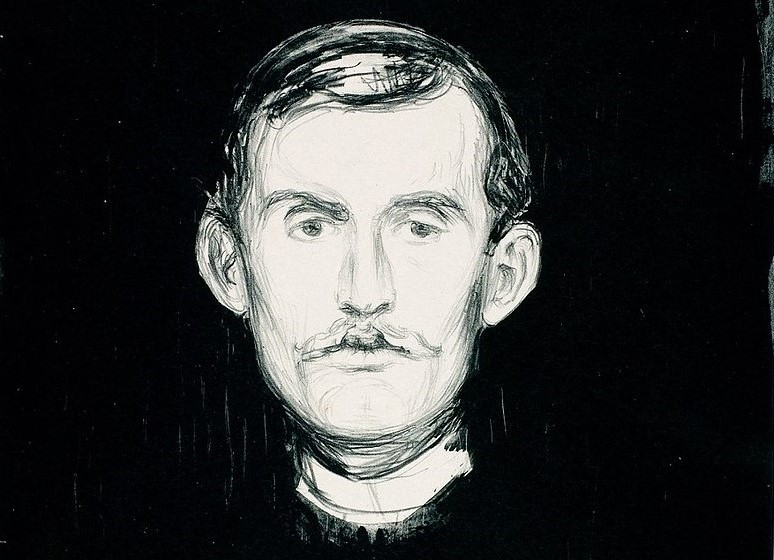

Italo Svevo: il pessimismo dell’inetto

Con Italo Svevo, il pessimismo si interiorizza e diventa esistenziale. Influenzato dalla psicoanalisi di Sigmund Freud e dalla filosofia di Schopenhauer, Svevo mette al centro delle sue opere la figura dell’inetto. I suoi protagonisti (Alfonso Nitti, Emilio Brentani, Zeno Cosini) sono uomini malati nella volontà, incapaci di agire, di inserirsi nella società e di vivere una vita “normale”. Sono continuamente tormentati da pensieri, dubbi e autoanalisi che li paralizzano. L’infelicità non è imposta dal mondo esterno, ma nasce dall’interno, dalla propria “malattia” psicologica, da un’indole travagliata e contemplativa che si scontra con la vita pratica.

Eugenio Montale: il male di vivere

Anche Eugenio Montale, tormentato dal contesto storico delle due guerre mondiali, esprime una visione profondamente pessimistica. La sua poesia è la testimonianza del “male di vivere”, una sofferenza esistenziale che non ha una causa specifica, ma è insita nella condizione stessa di creatura vivente. L’uomo è prigioniero di una realtà che non ha senso, rappresentata dal paesaggio ligure, aspro e arido. A differenza degli altri poeti, Montale non offre risposte o soluzioni. L’unica possibilità per il poeta è una testimonianza negativa: può solo dire “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. La poesia diventa espressione di una disarmonia universale, un’attesa del nulla che non lascia spazio alla speranza.

Che sia letteratura, arte o filosofia, i poeti pessimisti che si potrebbero annoverare sono tantissimi. Il loro compito, tuttavia, non era solo comunicare sofferenza, ma usare questa “metafora” per parlare del mondo e di sé, in un continuo di emozioni negative, suggestioni e punti di vista che ancora oggi ci interrogano profondamente.

Immagine in evidenza: www.pixabay.com

Articolo aggiornato il: 09/09/2025