Quando si menzionano gli artisti che hanno definito il Rinascimento italiano, è impossibile non citare Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, nato a Firenze nel 1445 e noto al mondo come Sandro Botticelli. L’origine del suo soprannome è incerta: alcuni lo legano a “botticello”, nomignolo del fratello maggiore per la sua corporatura robusta; altri a “battigello”, termine fiorentino per orafo, professione di un altro fratello. Indipendentemente dal nome, i quadri di Sandro Botticelli sono celebri per aver fuso la mitologia classica con la sensibilità cristiana, rendendolo una delle personalità artistiche più influenti del suo tempo, un vero maestro del sacro e del profano.

Indice dei contenuti

Riepilogo dei capolavori di botticelli

| Opera | Datazione e conservazione |

|---|---|

| Nascita di Venere | Circa 1485 – Galleria degli uffizi, Firenze |

| Primavera | Circa 1480 – Galleria degli uffizi, Firenze |

| Madonna del Magnificat | Circa 1483 – Galleria degli uffizi, Firenze |

| Ritratto di Dante | Circa 1495 – Collezione privata, Ginevra |

| Ritratto di Giuliano de’ Medici | Circa 1478 – Accademia Carrara, Bergamo |

1. Nascita di Venere: l’icona del rinascimento

La Nascita di Venere è forse il più famoso tra i quadri di Sandro Botticelli, un’icona universale dell’arte. Conservata oggi alla Galleria degli Uffizi di Firenze, fu commissionata probabilmente dalla famiglia Medici. L’opera non raffigura la nascita della dea, ma il suo approdo sull’isola di Cipro, come descritto nelle Metamorfosi di Ovidio. Al centro, una Venere pudica si erge con grazia su una conchiglia; a sinistra, il vento Zefiro, abbracciato alla ninfa Clori, la spinge a riva; a destra, un’Ora le porge un manto fiorito. L’opera è un manifesto del Neoplatonismo fiorentino, che vedeva nell’amore una forza cosmica: Venere simboleggia quindi la nascita di una nuova umanità, basata sulla bellezza e sulla spiritualità.

2. Primavera: l’allegoria misteriosa

La Primavera è un’altra complessa allegoria mitologica, il cui significato completo non è ancora stato decifrato. Anch’essa esposta agli Uffizi, fu commissionata da Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici. Il quadro presenta nove figure mitologiche in un giardino lussureggiante, dove sono state identificate oltre 138 specie botaniche reali. La lettura procede da destra a sinistra: Zefiro afferra la ninfa Clori, che si trasforma in Flora, la personificazione della Primavera. Al centro, Venere presiede la scena, sovrastata dal figlio Cupido. A sinistra, le Tre Grazie danzano accanto a Mercurio, che allontana le nubi. Probabilmente destinato a essere compreso solo dalla colta cerchia medicea, il dipinto è visto come un’allegoria della giovinezza e della fecondità.

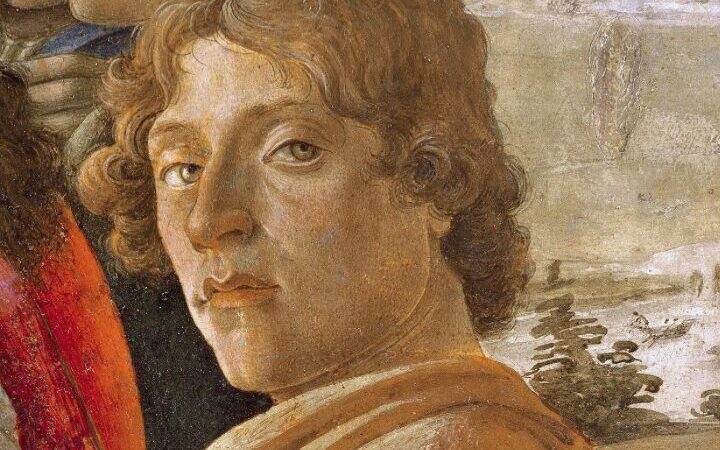

3. Madonna del Magnificat: la devozione in un tondo

Questo tondo è una delle rappresentazioni della Vergine più amate e replicate del Rinascimento. Conservato agli Uffizi, il capolavoro ritrae la Madonna intenta a scrivere il Magnificat, il cantico di lode a Dio. Sostenuta da angeli androgini, tiene in grembo il Bambino, mentre due di loro le pongono sul capo una corona di stelle. La composizione è magistrale: tutte le figure assecondano la forma circolare della tavola, creando un movimento armonioso. Una curiosità riguarda la possibile identificazione dei personaggi con membri della famiglia Medici, suggerendo una loro committenza: la Madonna potrebbe essere Lucrezia Tornabuoni, e i giovani angeli i suoi figli Lorenzo il Magnifico e Giuliano.

4. Ritratto di Dante: il volto del sommo poeta

L’iconografia moderna di Dante Alighieri è in gran parte debitrice di questo celebre ritratto, dipinto da Botticelli nel 1495 e oggi in una collezione privata a Ginevra. L’artista si ispira probabilmente alla descrizione di Giovanni Boccaccio nel suo Trattatello in Laude di Dante: «volto lungo, e il naso aquilino […] e sempre malinconico e pensoso». Botticelli cattura l’essenza dell’iconografia dantesca: l’abito rosso, il caratteristico copricapo e la corona d’alloro, simbolo di gloria poetica. L’interesse di Botticelli per il Sommo Poeta è testimoniato anche dalle quasi cento incisioni che realizzò per illustrare la Divina Commedia.

5. Ritratto di Giuliano de’ Medici: memoria di un principe

Questo ritratto postumo testimonia il profondo legame tra Botticelli e la famiglia Medici. Esistono tre versioni di quest’opera, conservate a Bergamo, Washington e Berlino. La versione principale, quella di Bergamo, fu realizzata dopo l’assassinio di Giuliano de’ Medici durante la Congiura dei Pazzi del 1478. Il ritratto mostra il giovane principe a tre quarti, con uno sguardo mesto e rivolto verso il basso, un’espressione malinconica che ne riflette il tragico destino. Alcune versioni includono elementi simbolici, come una finestra aperta sulla vita e una chiusa sulla morte, o una colomba, simbolo di fedeltà, a testimonianza del lutto per la sua scomparsa.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 24/05/2024