Sospeso tra l’Oceano Pacifico e il Mare di Okhotsk, l’arcipelago delle Isole Curili si estende per oltre 1.200 chilometri, disegnando una catena di circa trenta isole principali e numerosi isolotti e scogli vulcanici. Queste terre si trovano a metà strada tra il Giappone settentrionale e la penisola russa della Kamčatka e sono solo apparentemente remote. La loro posizione, infatti, ha un ruolo cruciale nello scacchiere geopolitico.

La natura qui domina incontrastata, spesso più forte dell’uomo. Fitte foreste di conifere e tundra ventosa si alternano a spiagge nere di lava e a montagne fumanti: paesaggi spettacolari che sembrano mettere in scena un’Islanda trasportata in Estremo Oriente. Questo arcipelago è anche un vero e proprio santuario della biodiversità. Gli orsi bruni vi regnano incontrastati, le aquile di mare di Steller sorvolano le coste scoscese; balene, delfini e foche, invece, popolano le acque gelide che circondano le isole. Le Curili restano uno degli angoli più selvaggi e intatti del pianeta, dove la natura appare allo stesso tempo ostile e prodigiosamente generosa (anche grazie al fatto che sono lontane dalla minaccia del turismo di massa).

Ma perché allora un arcipelago così isolato continua a essere al centro di una delle dispute territoriali più lunghe e irrisolte del secondo dopoguerra? La contesa tra Russia e Giappone sulle Curili è un nodo inestricabile di memoria storica e identità nazionale, oltre che di geopolitica. Tanto che, ancora oggi, i due Paesi non hanno firmato un trattato di pace ufficiale dopo la Seconda guerra mondiale, proprio a causa di queste isole contese.

Isole Curili, cenni storici: dalle origini alla Seconda guerra mondiale

Le Isole Curili furono abitate per secoli dal popolo degli Ainu, una comunità autoctona che viveva di caccia, pesca e raccolta. Questa popolazione aveva una cultura ben distinta sia da quella giapponese, sia da quella russa. La loro presenza testimonia che, prima di diventare oggetto di disputa tra imperi, le Curili erano un territorio di miti e saperi locali.

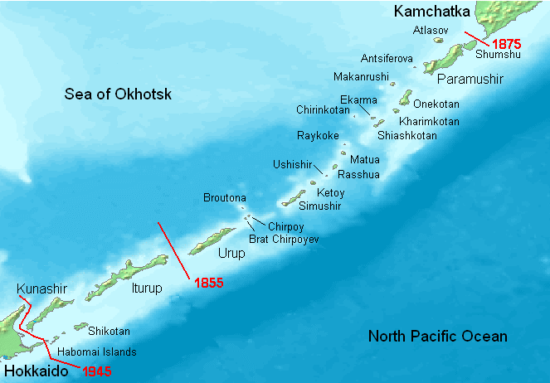

Nell’Ottocento l’arcipelago entrò progressivamente nelle mire delle grandi potenze regionali perché offrivano abbondante pesca e controllavano i passaggi marittimi tra l’Oceano Pacifico e le coste russe della Siberia. Diventarono così un punto strategico e di prestigio. Il Trattato di Shimoda del 1855 stabilì i primi confini ufficiali tra Russia e Giappone: le isole furono divise, riconoscendo la sovranità giapponese sulle quattro meridionali (Iturup, Kunashir, Shikotan e Habomai), mentre alla Russia spettarono le isole settentrionali, oltre al riconoscimento del possesso della Kamčatka. Con il Trattato di San Pietroburgo del 1875, poi, l’Impero russo cedette l’intero arcipelago al Giappone in cambio del controllo completo sull’isola di Sachalin. Per la Russia dell’Ottocento, infatti, Sachalin valeva molto più delle piccole isole Curili: più estesa, ricca di legname, carbone e in seguito petrolio. Rappresentava una riserva strategica per l’economia e un avamposto essenziale per il controllo del Pacifico.

Il vero punto di svolta arrivò nel 1945, nelle ultime settimane della Seconda guerra mondiale. Stalin aveva ottenuto da Stati Uniti e Regno Unito, in base agli accordi di Yalta, la promessa di acquisire nuove posizioni in Estremo Oriente in cambio dell’ingresso dell’Armata Rossa nel conflitto contro il Giappone. Così, dopo la resa di Tokyo, l’Unione Sovietica occupò non solo la Manciuria e Sachalin meridionale, ma anche l’intero arcipelago delle Curili, comprese le quattro isole meridionali rivendicate dal Giappone. Per Tokyo, però, quella conquista non è mai stata legittima: secondo la sua interpretazione gli accordi di Yalta non prevedevano la cessione delle quattro isole meridionali. Da quel momento, infatti, l’arcipelago divenne terreno di contesa permanente, aprendo una ferita diplomatica che impedì ai due Paesi di firmare un trattato di pace definitivo.

Isole Curili: la disputa

Negli accordi di Yalta (febbraio 1945) era scritto che l’URSS, entrando in guerra contro il Giappone, avrebbe ottenuto la Manciuria, la parte meridionale di Sachalin e le isole Curili. Per Tokyo però queste terre non fanno parte delle Curili “storiche” cedute alla Russia negli accordi di guerra e dunque non dovevano essere incluse nell’occupazione sovietica. Il Giappone sostiene infatti che le quattro isole meridionali (Iturup, Kunashir, Shikotan, Habomai) non appartengono geograficamente alle Curili “vere e proprie”, ma sono un prolungamento dell’Hokkaidō. La loro restituzione è tuttora richiesta come condizione preliminare per la firma di un trattato di pace.

La Russia, erede dell’URSS, respinge questa posizione, sostenendo che l’occupazione del 1945 è stata una conseguenza legittima della vittoria nella Seconda guerra mondiale e degli accordi di Yalta. Mosca considera le Curili parte integrante del proprio territorio e vi ha insediato popolazioni russe a partire dalla fine del conflitto.

Importanza strategica ed economica

Le Isole Curili sono contese ancora oggi per una serie di ragioni. L’arcipelago controlla innanzitutto lo stretto passaggio che collega l’Oceano Pacifico al Mar di Okhotsk. Queste acque allora si trovano in un “mare interno” russo. Per la flotta del Pacifico, in particolare per i sottomarini nucleari, avere libero accesso da e verso il Pacifico è fondamentale. La Russia senza le Curili perderebbe un vantaggio strategico cruciale nel bilanciamento navale con Stati Uniti e Giappone.

Da un punto di vista economico, invece, le acque che circondano le isole sono tra le più pescose al mondo. Qui si trovano merluzzi, granchi, gamberi e tante altre risorse marine alimentano un settore vitale per l’Estremo Oriente russo. I fondali nelle acque che circondano le isole presentano anche un potenziale di gas naturale e minerali ancora poco sfruttato. Non va sottovalutato il valore simbolico ed economico del turismo naturalistico, in crescita soprattutto tra visitatori russi attratti da vulcani, geyser e paesaggi selvaggi.

Mosca ha inoltre consolidato negli anni la propria presenza installando basi militari e sistemi radar sulle isole, in funzione sia difensiva che offensiva. In un contesto di rapporti sempre più tesi con Tokyo e con gli Stati Uniti, la militarizzazione delle Curili assume un peso crescente, ed è così che l’arcipelago è diventato un pilastro della sicurezza nazionale russa.

Isole Curili: situazione attuale e prospettive

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica ci sono stati diversi tentativi di soluzione. Con Gorbaciov e poi con El’cin negli anni Novanta si aprirono degli spiragli. Mosca valutò l’idea di restituire al Giappone le isole più piccole, Shikotan e Habomai, in cambio di un trattato di pace e di investimenti economici. I negoziati però si arenarono, visto che sorsero resistenze interne russe e la difficoltà di Tokyo ad accettare una restituzione parziale. Con Putin, invece, la linea si è irrigidita: le Curili sono state sempre più militarizzate e presentate come parte “indivisibile” della Federazione Russa, senza lasciare spazio ad alcuna mediazione.

La nuova fase geopolitica rende la disputa ancora più complessa. La Russia è oggi legata a un’alleanza sempre più stretta con la Cina; nel frattempo, il Giappone è un pilastro dell’alleanza con gli Stati Uniti nel Pacifico. Cedere anche solo una parte delle isole avrebbe per Mosca un costo politico interno e un significato strategico enorme. Le Curili restano così un nodo irrisolto che continua a impedire una normalizzazione piena dei rapporti tra Mosca e Tokyo. Il contenzioso è diventato un simbolo identitario per entrambi i Paesi, un retaggio del passato che condiziona ancora il presente. Le Curili rappresentano allora una ferita aperta del Novecento, capace ancora oggi di influenzare gli equilibri geopolitici dell’Asia-Pacifico.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia (acidka)