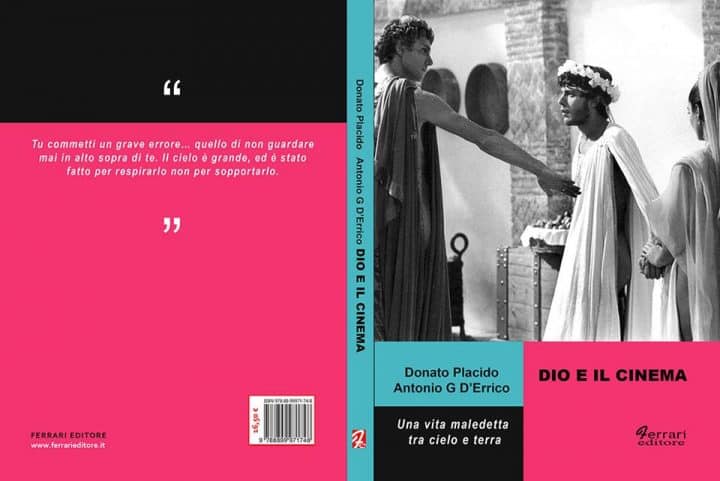

Donato Placido e Antonio G. D’Errico, sodalizio letterario intriso di sangue e ricordi, una vita maledetta tra cielo e terra: Dio e il cinema.

Sfogliare le pagine di Dio e il cinema, edito da Ferrari Editore è frutto del sodalizio letterario tra l’attore, scrittore e drammaturgo Donato Placido e lo scrittore, poeta e sceneggiatore Antonio G. D’Errico, equivale a maneggiare delle sottilissime lame di carta e inchiostro, capaci di scavare dei taglietti precisi e brucianti nel centro dell’infanzia e della storia familiare di ciascuno di noi.

Dio e il cinema non è soltanto la biografia del fratello di Michele Placido concepita come concatenazione di eventi ordinati secondo un criterio cronologico, ma è un libro che gronda sangue rosso vivo, sogni infantili profumati di radici mediterranee e guizzi adulti che seguono i contorni di un vero e proprio romanzo di formazione.

Dio e il cinema: un racconto sofferto e intimo, che ha il sapore del romanzo di formazione.

Dio e il cinema comincia come il sogno lucido e lirico di due bambini cresciuti tra i fili d’erba e le campagne della provincia di un Sud Italia primordiale e primigenio e ha il mistero iniziatico dei riti di passaggio e del battesimo di due giovani menti con la scintilla dell’arte, esplosa in tutta la sua potenza liberatrice e creativa.

Le due menti pure di Michele e Donato vivono in una simbiosi atipica, un gemellaggio necessario e istintivo, come se l’uno si cibasse dell’altro con una fame proveniente dall’amore e dall’urgenza: due menti che si nutrono dell’odore dell’arte, dei monologhi dei grandi autori teatrali e di cinema, e che intrecciano le loro velleità con i sussulti che scuotono il grande ventre della provincia del Sud.

Lo sfondo dell’infanzia di Michele e Donato Placido è punteggiato di campi, di piazze di paese, di terra arida e feconda, di volti rugosi e mani callose che accompagnano lo sviluppo emotivo dei due giovani artisti, facendoli fiorire e sbocciare con il sale del sacrificio e della spietatezza che è propria solo di certi paesini confinati nell’ombelico della penisola.

Le pagine che narrano di un giovanissimo Michele Placido che declama, in mezzo alla piazza del paese, un pezzo del Giulio Cesare di Shakespeare e che si immedesima nel ruolo di Marco Antonio, sono stridenti e sferzanti. Sferzanti come un colpo di frusta lungo le vertebre, perché rivelano gli insulti della platea del paesino, rivolti a quel ragazzo che osava rivelare il corpo nudo della loro mediocrità, colpendoli con la scarica di mitraglia della poesia.

Lo sciame famelico del pubblico non risparmia le passioni del giovane Michele Placido, apostrofandolo, in modo canzonatorio, come “l’attore”. Il giovane Michele era “l’attore”, e quell'”attore”, pronunciato dalle bocche linguacciute del popolo, era un insulto alla forza emancipatrice di un ragazzo che aveva commesso il peggiore dei crimini: fare ciò che si ama. E farlo spudoratamente bene.

«L’attore…»

«Guagliò! Vidi do t’hai ‘a i’!»

Donato guardava Michele con la stessa curiosità con cui si guardano i prodigi della natura. Michele aveva fame di sapere, voleva studiare soltanto ciò che gli interessava, e si muoveva nell’immaginario di Donato con la stessa potenza e leggerezza con cui si muovono gli astri. Tra i due fratelli rimane e rimarrà sempre la vita, quel lembo di infinito che discende da una legge naturale che sconfina nel prodigioso e nel divino.

Entrare nel retrobottega del loro rapporto, nel loro mondo di complicità, iniziazioni artistiche e dinamiche familiari, consente al lettore di fissare, da una serratura di tutto rispetto, la gestazione artistica dei due, quasi come se fosse il lettore a partorire, lentamente, la storia dei due fratelli. E il lettore li spia da un punto di vista non banale, che si snoda tramite la scrittura fluviale, torrentizia e serpentina prodotta dalle quattro mani di Donato Placido e Antonio G. D’Errico, che narrano ogni risvolto dell’animo di Donato, come se il lettore gli tenesse le mani e contasse le linee che gli solcano il palmo.

E da questo spioncino si dipanano i ricordi in seppia e i profili dei genitori dei Placido: dal padre, morto quando i due fratelli erano ancora ragazzi, passando per gli altri fratelli e arrivando alla madre, descritta come una donna forte e delicata al tempo stesso, capace di farsi carico della morte del marito per crescere da sola i figli.

Donato ha da sempre respirato cinema e letteratura, trovando tra le pieghe della poesia una dimensione mistica e sacrale.

«Donato è un grande artista! Non serve che vi affanniate con commenti di nessun tipo sul suo conto!», affermava Michele. Tra i due vi era una complicità sovrannaturale, un sodalizio di carne e nervi che si nutriva di poesia, teatro e sussulti, come se lo stesso liquido amniotico respirato li avesse uniti e allacciati saldamente con il nucleo di una vita consacrata all’arte.

Donato continua a coltivare, con la stessa intensità, la sua attività di attore, instillatagli da suo fratello, e quella di scrittore e poeta: si iscrive all’Accademia del Piccolo Teatro di Milano, mentre Michele frequenta la Silvio D’Amico di Roma. Quell’Accademia serviva a dare forma e struttura al suo talento e Donato imprime nella sua voce e nelle sue braccia tutta la rabbia dedicata a coloro che in lui non avevano mai creduto. La sua voce è come il timone di una nave, e Placido, da nocchiero instancabile, veleggia tra flutti di versi, monologhi e poesie, godendosi la luna che si riflette sulle onde e che illumina la sua vocazione artistica, germinata e maturata in terra di Sud.

Il lettore cammina col fiatone assieme a Donato Placido, attraversando il traffico e le strade di una Milano estranea e crocifissa nel grigiore e nel filo spinato, dorme con lui su quel materasso scomodo in un freddo appartamento.

Abbiamo sentito con lui il sapore di quel pugno di riso ingoiato, del pane e dell’acqua sbocconcellati di rado, abbiamo provato il digiuno sulla bocca dello stomaco e il freddo pungente nelle intercapedini delle ossa. Con Donato abbiamo sofferto tra rivoli e sbuffi di carta, accarezzando con lui quella fame che non nasce dal bisogno di cibo, sostanza e nutrimento, ma dalla voglia di assaporare sulla lingua la poesia, i versi di un libro e il vino d’inchiostro. Il digiuno ha temprato il suo fisico, scolpendolo con uno scalpello incessante, perché la sua fame era finalizzata a cibarsi a piene mani di quel legno sacro, mistico e cigolante che puntellava il palcoscenico.

Quell’odore di legno fatato e mistico pervade tutte le pagine del libro di Placido e D’Errico, e rimane appiccicato alle mani del lettore come la polvere che si annida sulle ali degli angeli, dei cherubini.

Donato Placido è devoto a quell’odore sacrale, che è la sua bussola e il suo talismano, ed è per quell’odore che vive, geme, sussulta e si contorce, sostenendo sulle sue vertebre i mille pesi dei sacrifici, delle calunnie e della sofferenza incessante. Il cibo tolto alla bocca dello stomaco si trasfigura e si sublima nell’odore del legno, nutrimento catartico e necessario per la gola, gli occhi, la pelle, i nervi e la carne di Donato.

Tra le pagine si snoda anche l’attività onirica di Donato Placido, che nei suoi sogni interagisce con una figura che ha la delicatezza delle ginestre e che lo accarezza.

«Tu commetti un grave errore…quello di non guardare mai in alto sopra di te. Il cielo è grande, ed è stato fatto per respirarlo, non per sopportarlo. Forse ti sembrerà banale questa raccomandazione, ma credimi, è solo in questo modo che si compie il primo passo per dare un senso nuovo alla vita. La vita ha un senso, sappilo! C’è una speranza più grande oltre le nuvole! Lontano dalla miseria che l’uomo ha creato sulla terra».

Oltre all’arte, l’altro grande leitmotiv del libro è la fede, quella fede di cui Donato ha disperatamente e scandalosamente bisogno. La sua fede non è dogmatica, cristallizzata in regole rigide e stagnanti, ma è viva, istintiva e giocosa come il racconto fresco di un bambino, e ricorda la vivacità e sacralità dello sguardo dell’etica dantesca. L’etica della Vita Nova, quella vita rinnovata e rinovellata per mezzo di due pupille eterne che sono gli occhi di Dio.

Il bisogno che Donato ha di Cristo ricorda quello della scommessa di Pascal, è un bisogno viscerale come i suoi nervi, ludico e anche scherzoso, semplice e spontaneo, è una necessità di vita. Il suo bisogno di Cristo è come un uccello variopinto e dinamico che illumina la vita, l’arte, il lavoro, l’amore, irradiando la sua luce a profusione, e questo rapporto fluviale con la spiritualità è reso con immediatezza dalla scrittura torrentizia e oceano di Placido e D’Errico.

Lo stile, che sgorga dalle Confessiones, si apre come un sistema di scatole cinesi e rivela, passo dopo passo, ogni risvolto della carriera di Placido: dal ruolo in Io, Caligola di Tinto Brass (assieme a Malcolm McDowell), censurato in Italia ma amato visceralmente da Donato, che su quel set ha respirato la catarsi dei corpi sublimati in una sessualità ultraterrena, passando per Il fauno di marmo, L’ultimo padrino (fiction televisive), e L’ora di religione di Marco Bellocchio e Il mattino ha l’oro in bocca di Francesco Patierno. La letteratura e il germe della poesia hanno nutrito il suo immaginario con la stessa vitalità del cinema, poiché è impossibile scinderli: assieme a Antonio G. D’Errico, Placido ha firmato Preghiere di tutti i giorni e L’Incontro , oltre ad altre opere come Spalle al muro , con Olga Matsyna e A Gemstone in the rock.

La letteratura, la poesia, Dio, il cinema, ma anche a maternità e i rapporti fraterni, sono tutte tessere che compongono l’arazzo scintillante di questa confessione intessuta dalle mani sapienti di Antonio G. D’Errico (vincitore, tra le altre cose, del Premio Pavese per ben due volte, nonché biografo di Marco Pannella, Eugenio Finardi e Pino Daniele) e Placido, e a lettura terminata ci si sente colpiti nel punto più intimo e nevralgico della propria pancia, come se si fosse ripercorsa una vita mai vissuta e mai assaporata, ma incredibilmente affine al nostro stomaco e alle nostre pupille.

Dio e il cinema ha il sapore di un’elegia, che si svela delicatamente e con la timidezza di un bocciolo da cogliere con cautela, ma che poi si rivela nella sua catarsi purificatrice di tragedia greca: è lo scrosciare di una pioggia fitta, una pioggia finale che ci coglie impreparati quando leggiamo l’ultima pagina e chiudiamo, tremanti, il libro.

Chiudiamo il libro, chiudiamo gli occhi e ci abbandoniamo.

Perché sì, perché c’è un cielo, sopra di noi.

E quel cielo va tastato, assaporato, non sopportato.

Fonte immagine: http://www.senzafili.info/2019/02/27/un-libro-dio-cinema-donato-placido-antonio-g-derrico/