Il tema della doppia natura umana ha sempre affascinato Robert Louis Stevenson, ma nel romanzo Dr. Jekyll e Mr. Hyde trova la sua forma più potente e inquietante. L’idea nacque da un sogno: lo scrittore, malato e tormentato dall’insonnia, sognò un uomo che, dopo aver bevuto una pozione, si trasformava in un’altra persona. Da quell’immagine onirica nacque una delle opere più simboliche dell’Ottocento.

Indice dei contenuti

Personaggi principali e simbologia

| Personaggio | Ruolo e Simbologia | Aspetto chiave |

|---|---|---|

| Henry Jekyll | Il Bene apparente, la rispettabilità scientifica e sociale. | Conflitto interiore |

| Edward Hyde | Il Male puro, l’istinto represso, l’inconscio. | Deformità morale |

| Gabriel John Utterson | L’osservatore razionale, la legge, la morale vittoriana. | Controllo emotivo |

| Dr. Hastie Lanyon | La scienza tradizionale, lo scetticismo verso il sovrannaturale. | Shock della verità |

La società vittoriana, in cui il romanzo è ambientato, era ossessionata dalla rispettabilità e dal controllo morale. Ogni individuo doveva mostrarsi impeccabile, soffocando i propri istinti più profondi. Stevenson decise di dare corpo a questa tensione, raccontando la convivenza tra il “bene” e il “male” dentro un solo uomo. Così nacque il dottor Henry Jekyll, scienziato stimato, e il suo doppio oscuro, Edward Hyde.

La struttura e il ruolo di Mr. Utterson

Il romanzo si distingue per la sua struttura complessa e multi-narrativa. La vicenda è filtrata attraverso diversi punti di vista — l’avvocato Utterson, il suo parente Enfield, il dottor Lanyon e infine lo stesso Jekyll.

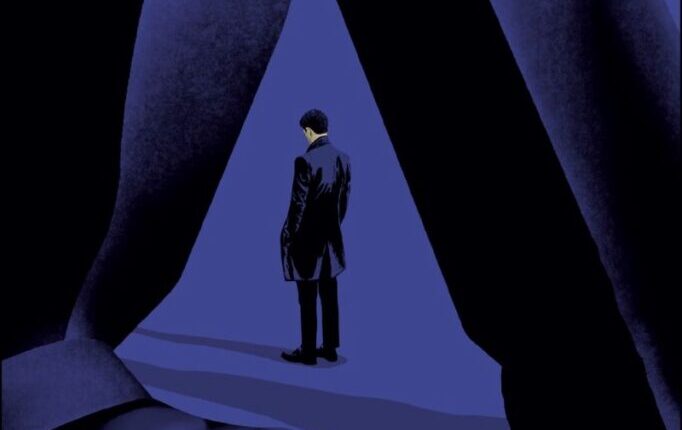

Utterson, in particolare, rappresenta la rispettabilità borghese, ma anche la paura del disordine. È un uomo moralmente integro, ma spento, simbolo perfetto dell’ipocrisia vittoriana: quella di chi giudica senza mai mettersi davvero in discussione.

La sua figura, sempre composta e controllata, incarna il “buon nome” che la società considerava sacro. È attraverso i suoi occhi che il lettore osserva Londra, città ambigua e labirintica, piena di luci e ombre, proprio come l’animo umano che Stevenson vuole esplorare.

“Dr. Jekyll e Mr. Hyde”: il simbolo del doppio e del represso

Edward Hyde non è solo un personaggio malvagio: è la parte rimossa, il desiderio inconfessabile, ciò che la morale costringe a nascondere. Il suo stesso nome rimanda a diversi significati: “hide” come “nascondere”, ma anche “hideous” (orrendo) e “pelle”, ciò che sta sotto la superficie. Hyde è dunque l’incarnazione dell’inconscio, il rimosso che torna a galla.

Quando Enfield lo descrive come un uomo dall’aspetto “indefinibile ma sgradevole”, Stevenson ci suggerisce che il male non ha una forma precisa: è familiare e perturbante allo stesso tempo. Hyde rappresenta l’“uncanny”, ciò che Freud definirà come il ritorno del represso, quella parte di noi che cerchiamo di negare ma che non smette di esistere.

Londra e lo specchio dell’anima

Londra, con le sue strade buie e i suoi lampioni alternati, diventa una metafora visiva del dualismo. La luce e l’ombra si susseguono come nella coscienza di Jekyll.

Gli specchi, ricorrenti nel romanzo, sono simboli dell’interiorità: attraverso il riflesso, Stevenson mostra che l’essere umano non è mai uno solo, ma molteplice. Quando Jekyll osserva Hyde nello specchio e prova piacere, capiamo che egli riconosce in quell’immagine il proprio volto più autentico.

L’ipocrisia e la caduta di Jekyll

Il desiderio di mantenere una rispettabilità pubblica porta Jekyll alla rovina. Nel tentativo di separare le due nature — quella morale e quella istintiva — lo scienziato finisce per distruggersi.

Hyde, inizialmente più debole e “piccolo”, cresce fino a prendere il sopravvento, mentre Jekyll si dissolve. È il trionfo del represso sulla maschera sociale. Quando il maggiordomo e Utterson forzano la porta del laboratorio e trovano Hyde morto, la tragedia è già compiuta: l’uomo non può sfuggire a se stesso.

“Dr. Jekyll e Mr. Hyde” come riflesso della società vittoriana

Stevenson non scrive soltanto un racconto gotico, ma una denuncia sottile dell’ipocrisia del suo tempo. Il suo romanzo ci parla ancora oggi, in un’epoca che continua a pretendere perfezione e a nascondere le proprie ombre.

Jekyll e Hyde vivono in ognuno di noi, e la loro lotta interiore è il simbolo di una verità universale: nessuno è completamente buono o cattivo, ma tutti siamo il risultato di una continua negoziazione tra luce e tenebra.

Fonte immagine: depositphotos

Articolo aggiornato il: 19 Gennaio 2026