Nel 1958, Giorgio Bassani ci ha regalato Gli occhiali d’oro, un romanzo breve ma di un’intensità e una finezza davvero notevoli. Immersi nell’atmosfera della Ferrara fascista, veniamo accompagnati in una storia che tocca le corde dell’emarginazione, del peso dell’ipocrisia nella società e della complessa ricerca della propria strada. I protagonisti sono due anime che condividono una profonda solitudine: il giovane narratore ebreo e il dottor Athos Fadigati, un medico molto stimato che, tuttavia, la comunità ferrarese metterà gradualmente ai margini a causa della sua omosessualità.

Il dottor Fadigati: tra apparenza e isolamento

Al centro della narrazione c’è il dottor Fadigati. È un uomo colto, ben visto negli ambienti borghesi della città. Ma la sua omosessualità, vissuta con discrezione, lo rende vulnerabile ai pregiudizi e alle maldicenze che serpeggiano. Tutto si complica quando Fadigati si lega sentimentalmente a un giovane piuttosto frivolo e opportunista: la sua reputazione, costruita con cura, inizia a sgretolarsi rapidamente. Il disprezzo e il ridicolo da parte dell’ambiente cittadino si fanno espliciti, spingendolo in una spirale di umiliazione e infine di rovina. La figura di Fadigati è trattata con profonda compassione umana, ma anche con lucida consapevolezza del meccanismo sociale che lo schiaccia.

L’io narrante e la condizione ebraica

Parallelamente alla storia del medico, il romanzo segue la voce di un giovane studente ebreo, mai nominato esplicitamente, ma alter ego dello stesso Bassani. La sua vicenda personale è segnata dall’esclusione progressiva dovuta alle leggi razziali del 1938, che segnano l’inizio della persecuzione sistematica degli ebrei italiani. Se Fadigati viene espulso per la sua omosessualità, il narratore subisce lo stesso destino per la sua origine. Le due condizioni si rispecchiano l’una nell’altra, delineando una doppia marginalità che accomuna i due protagonisti.

Gli occhiali d’oro: misura, eleganza, profondità

Il tono riflessivo e misurato della narrazione accompagna lo scavo psicologico del protagonista, che osserva e registra la realtà con lucidità, ma anche con un senso crescente di estraneità. Ferrara, con i suoi portici, i caffè e le conversazioni di provincia, si rivela un microcosmo asfittico, incapace di accogliere chiunque non corrisponda a un modello prestabilito. Lo stile di Giorgio Bassani si contraddistingue per la sua eleganza classica, per la sobrietà formale e per l’intensa carica etica. Le frasi sono spesso ampie e articolate, ma sempre sorvegliate nella costruzione, mai ridondanti. L’autore evita ogni enfasi o denuncia esplicita: il dolore e l’ingiustizia emergono con forza proprio attraverso la sobrietà dello sguardo, che si affida al lettore perché tragga le sue conclusioni.

Gli occhiali d’oro: un ritratto dell’Italia fascista

Gli occhiali d’oro è anche un documento prezioso sull’Italia degli anni Trenta. Bassani descrive con precisione la normalità quotidiana che accompagna l’ascesa della discriminazione: la crescente indifferenza, il cinismo, il rifiuto di chi viene etichettato come altro. Le dinamiche di esclusione non sono mai gridate, ma insinuate nei gesti, nei silenzi, nelle conversazioni sussurrate nei bar. Questo rende ancora più inquietante il ritratto che emerge della società italiana pre-bellica. Il romanzo non si limita a raccontare la sofferenza dei singoli, ma mostra come l’intero corpo sociale sia coinvolto nel meccanismo della sopraffazione: chi partecipa attivamente, chi guarda altrove, chi tace per opportunismo o paura. In questo senso, l’opera è una riflessione lucida e severa sulla responsabilità collettiva.

Un’opera ancora attuale

A distanza di decenni, Gli occhiali d’oro conserva una straordinaria attualità, per la sua capacità di interrogare i rapporti tra individuo e società, tra identità personale e norme collettive. La marginalizzazione del diverso, l’ipocrisia morale, il conformismo sociale sono temi che attraversano la storia e che ancora oggi pongono interrogativi centrali. Il romanzo di Bassani è un invito alla consapevolezza, alla memoria come forma di resistenza e alla comprensione delle dinamiche di esclusione che possono annidarsi in ogni epoca. Con la sua prosa raffinata e con l’intensità dei suoi personaggi, resta un punto di riferimento fondamentale nella letteratura italiana del Novecento.

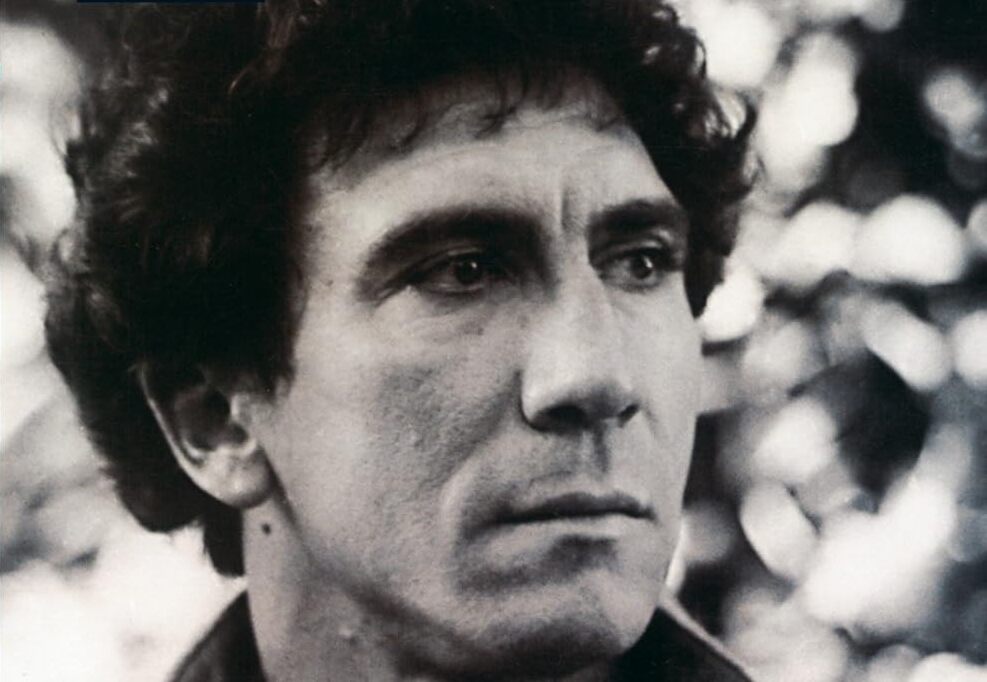

Fonte immagine: Feltrinelli