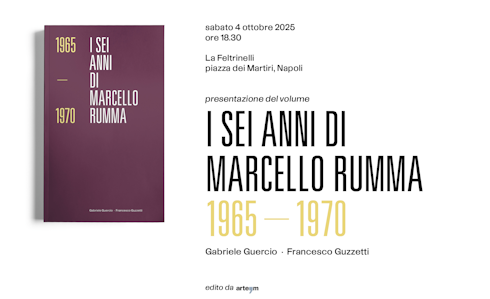

È stato presentato, sabato 4 ottobre, presso La Feltrinelli di Chiaia a Napoli, il volume I sei anni di Marcello Rumma 1965 – 1970, edito da artem.

Attraverso la ricostruzione di sei anni fondamentali, il libro, a cura di Gabriele Guercio e Francesco Guzzetti, rappresenta la prima disamina critica approfondita dell’attività culturale e dell’impegno civile di Marcello Rumma, una delle figure centrali nella trasformazione dell’arte e della cultura negli ultimi decenni del Novecento.

La presentazione del libro

Alla presentazione, che ha riscosso un grande successo di pubblico, sono intervenuti i curatori Gabriele Guercio e Francesco Guzzetti insieme a Teresa Kittler, docente di Arte moderna e contemporanea all’Università di York, e Mario Ricciardi, professore di Filosofia del diritto e di Teoria della giustizia all’Università di Milano, entrambi tra gli autori dei sedici saggi contenuti nel volume.

Tra il pubblico presente nella sala gremita spiccavano in prima fila gli artisti Pietro Lista e Paolo Icaro, tra i protagonisti della famosa rassegna amalfitana del 1968 Arte povera più azioni povere. Curata da Germano Celant, fu l’evento con cui Marcello Rumma inaugurò la produttiva stagione dell’Arte povera.

Struttura e tematiche del volume

Relativamente alla struttura e alla griglia tematica, il volume è concepito sulla scia di quanto già proposto nella mostra omonima, curata da Gabriele Guercio con Andrea Viliani, presso il Museo Madre di Napoli nel 2019.

I sedici saggi, redatti da studiosi provenienti da diversi ambiti disciplinari e geografici, spesso differiscono tra loro per stili di scrittura, interessi e punti di vista. Alcuni analizzano in ordine cronologico le fasi salienti della vita attiva di Marcello Rumma (dall’esperienza del Collegio Colautti alle rassegne di Amalfi, dalle opere collezionate a Salerno ai libri pubblicati da Rumma editore); altri si avvalgono di ricerche d’archivio per ricostruire narrazioni inedite o indagare aspetti finora trascurati.

“Arte povera più azioni povere”: il nucleo del libro

Senza dubbio, la mitica rassegna amalfitana del 1968 rappresenta il momento centrale della storia dell’arte di quegli anni e costituisce la parte più corposa e approfondita del volume, grazie ai contributi critici di Lara Conte, Nicolas Martino, Nike Bätzner, Andrea Viliani, Teresa Kittler e Francesco Guzzetti.

La visione curatoriale: un racconto polifonico

Il libro non è concepito né come un catalogo dell’esposizione, né come una semplice raccolta di testimonianze e memorie. Al contrario, grazie a un racconto polifonico, concentra l’attenzione sul discorso, sulla varietà di stili e di riflessioni, e sul contesto culturale di quei sei anni di attività.

Un racconto reso ancora più avvincente dal prezioso contributo grafico di Michael Dyer, che valorizza l’ampio materiale d’archivio (fotografie, ritagli di giornale, lettere, appunti) proveniente dal Fondo Marcello Rumma. Questo materiale è oggi confluito nell’Archivio della Galleria Lia Rumma e sapientemente ordinato e catalogato da Francesca Gallo e Renata Caragliano.

Il percorso di Marcello Rumma: un visionario tra arte e impegno civile

Come ricordano i curatori nell’introduzione, tra il 1965 e il 1970 Marcello Rumma fu attivo su più fronti: direttore didattico, collezionista, organizzatore di mostre, amico di artisti, critici e intellettuali, e infine editore a tempo pieno.

Il suo impegno era animato da un obiettivo preciso: aprire varchi, ridisegnare connessioni tra Salerno, l’Italia e l’Europa, tra cultura e comunità, percorsi individuali e orizzonti collettivi. Un impegno orientato alla realizzazione di un progetto culturale ampio e coerente, che si interruppe tragicamente nel 1970 con la sua prematura scomparsa all’età di 28 anni.

L’eredità di Marcello Rumma: una figura tra luci e ombre

Questo volume non ambisce a essere una biografia completa e sistematica di Marcello Rumma. La brevità della sua vita, la scarsità di fonti e la frammentarietà dei ricordi rendono probabile che una parte significativa della sua figura così eclettica resti per sempre in ombra.

Tuttavia, ciò che emerge chiaramente è che il nome “Marcello Rumma” non indica solo un individuo, ma una presenza collettiva: una figura attiva e ricettiva all’interno di una realtà corale, per la quale arte e cultura erano indissociabili dalla dimensione comunitaria della vita.

La visione di Marcello Rumma era guidata dall’idea di una comunità fondata sull’uguaglianza profonda tra gli esseri umani — un’idea che oggi appare offuscata dalla mania di protagonismo e dal dominio del consumo e del profitto.

Fonte immagine: Ufficio Stampa

“`