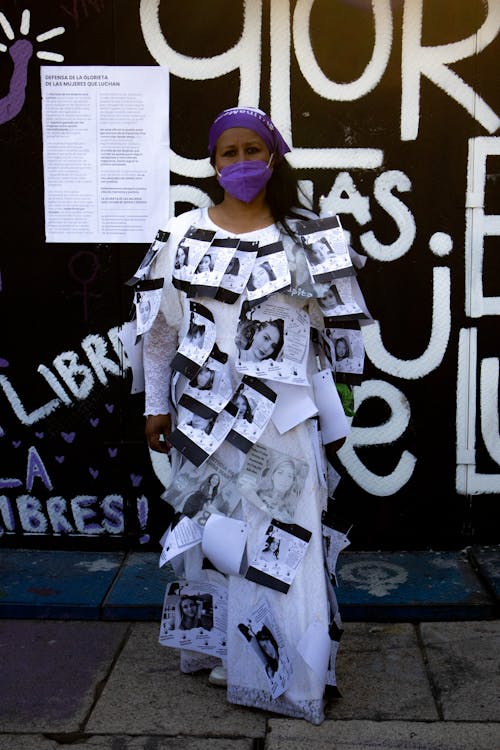

Donne e lavoro: il prezzo invisibile della cura. Una disparità che pesa fino alla pensione

In un Paese che si professa moderno, dove le conquiste di genere dovrebbero essere ormai consolidate, esiste ancora una frattura profonda e silenziosa tra uomini e donne: quella salariale. Ma non si ferma lì. Questa disparità si estende lungo tutta la vita lavorativa e, beffardamente, presenta il suo conto anche al momento della pensione. Molte donne, pur lavorando fuori casa, continuano ad assumersi la maggior parte del lavoro di cura familiare: figli, anziani, parenti malati. Questa responsabilità, radicata culturalmente, spesso le costringe ad accettare impieghi part‑time, richieste di aspettative non retribuite, periodi di astensione obbligatoria per maternità e permessi familiari. Di conseguenza, accumulano meno contributi previdenziali rispetto agli uomini. Ma al momento della pensione, il sistema previdenziale chiede loro di raggiungere gli stessi requisiti contributivi degli uomini, ignorando completamente le interruzioni di carriera imposte da compiti di cura che, paradossalmente, sostengono l’intera struttura sociale. Le radici di questa discriminazione affondano nell’antichità. Nell’antica Grecia, il ruolo della donna era confinato ai luoghi domestici. Considerata la “regina” della casa solo in apparenza, la donna era in realtà subordinata alla figura maschile, che deteneva il potere decisionale anche sugli aspetti più privati della vita familiare. Il lavoro domestico – che oggi chiamiamo “lavoro di cura” era già allora invisibile, non riconosciuto, né tanto meno retribuito. Un retaggio che ci portiamo dietro ancora oggi. La cultura patriarcale ha tracciato una linea di demarcazione netta, che ancora oggi influenza il nostro modo di concepire il lavoro e il valore delle attività femminili. Persino la filosofia ha contribuito a rafforzare stereotipi di genere. Aristotele, tra i più influenti pensatori della storia, scriveva che «la femmina è femmina in virtù di una certa assenza di qualità» e che «nella relazione del maschio verso la femmina l’uno è per natura superiore, l’altra (inferiore) è comandata». Queste frasi suonano assurde e offensive oggi, ma per secoli hanno costituito il fondamento di un pensiero dominante che ha giustificato l’esclusione delle donne dagli ambiti produttivi, politici e culturali. È fondamentale ricordare che queste teorie non avevano, e non hanno, alcun fondamento scientifico: erano (e restano) costruzioni culturali. Secondo i dati ISTAT relativi al 2022, la retribuzione oraria media nei dipendenti con almeno 10 lavoratori è stata pari a 15,9 euro per le donne e a 16,8 euro per gli uomini, per un differenziale di genere (gender pay gap) del 5,6 %. Il divario è più marcato tra i laureati (16,6 %) e nella fascia dirigente (30,8 %). Altri rilevamenti, come quelli dell’INPS, segnalano che le donne in Italia hanno una retribuzione media giornaliera circa il 20 % inferiore rispetto ai colleghi uomini, considerando vari fattori tra cui il part‑time, le qualifiche, e le ore di straordinario. Per quanto riguarda la pensione, l’INPS ha comunicato che, nel primo trimestre del 2025, l’importo medio mensile delle nuove pensioni erogate alle donne è stato di 1.011 euro, inferiore del 31,97 % rispetto a quella degli uomini che è stata di 1.486 euro. In termini complessivi, alla fine del 2024 la pensione media mensile per gli uomini risultava 2.142,60 euro, circa il 34 % in più rispetto a quella delle donne che era di 1.594,82 euro. Il problema non è solo economico. È anche sociale, culturale e morale. Finché il lavoro di cura non verrà riconosciuto come una vera e propria attività lavorativa – con tutele, compensi e valorizzazione nei conteggi pensionistici, le donne continueranno a pagare un prezzo altissimo per la loro “naturale” inclinazione alla cura. Serve un cambiamento sistemico: riconoscere il lavoro di cura come elemento rilevante ai fini pensionistici, introdurre contributi figurativi adeguati per chi si assenta per motivi familiari, favorire l’accesso al part time a donne con dei figli, senza subire decurtazioni e percorsi di carriera per le lavoratrici, ed educare al superamento degli stereotipi fin dalla scuola. Siamo lontani dall’antica Grecia, ma non abbastanza da esserci liberati dai suoi retaggi. Il tempo della cura deve diventare anche tempo riconosciuto. Solo così potremo parlare, davvero, di una società equa e inclusiva.

(Di Yuleisy Cruz Lezcano)