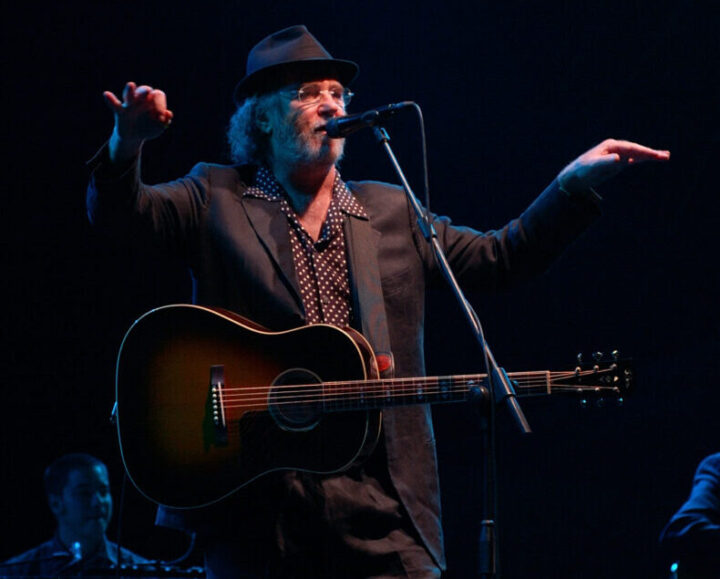

In Italia, come in molte altre parti del mondo, la violenza psicologica e la manipolazione emotiva continuano a essere realtà silenziose che attraversano la vita di molte persone, spesso celate dietro muri di silenzio e paura. Parlare di queste dinamiche non è semplice, ma diventa fondamentale quando vogliamo costruire una rete di protezione attiva attorno a chi ne è vittima. La cultura mediatica e artistica ha un ruolo centrale in questo senso: attraverso l’arte, la poesia, la musica, possiamo imparare a dare forma alla rabbia, alla frustrazione e alla paura, trasformandole in strumenti di comprensione e resilienza. L’arte permette di aprire finestre sulla nostra interiorità e sul mondo altrui, stimolando empatia, capacità di ascolto e consapevolezza dei modelli patriarcali ancora presenti nella società, modelli che alimentano gerarchie di potere distorte e comportamenti violenti.

Allo stesso tempo, il linguaggio che utilizziamo quotidianamente contribuisce a costruire o a smantellare stereotipi: per questo l’Ordine dei Giornalisti ha aggiornato il proprio codice deontologico, andando oltre la storica Carta di Venezia e introducendo articoli specifici sul linguaggio di genere e sulla battaglia contro la violenza. Il nuovo codice stabilisce che le parole possono proteggere o ferire, denunciare o silenziare, e indica agli operatori dell’informazione come responsabilizzarsi nel raccontare storie di violenza senza cadere nella spettacolarizzazione o nella colpevolizzazione della vittima.

Sul piano pratico, per chi ha un’amica o una persona cara che sta subendo violenza psicologica, manipolazione emotiva o coercizione affettiva, esistono strategie concrete per agire senza rischiare di peggiorare la situazione. La prima regola è ascoltare senza giudicare, permettendo alla persona di raccontarsi a suo ritmo, confermando che ciò che sente è reale e legittimo. È fondamentale tutelare la privacy, suggerire in modo discreto i servizi di supporto disponibili e accompagnare, quando possibile, a colloqui, visite o percorsi legali. La costruzione di una rete di fiducia, fatta di amici, familiari e figure professionali competenti, può ridurre l’isolamento e rafforzare la sicurezza emotiva. Allo stesso tempo, documentare in maniera prudente gli episodi violenti può essere utile per eventuali interventi legali, senza trasformarsi in ossessione o fonte di ulteriore stress. È importante, però, ricordare che il ruolo del sostegno non equivale al “salvataggio”: la responsabilità di intervenire in maniera professionale resta degli operatori, dei centri antiviolenza, dei servizi sanitari e delle autorità competenti.

Educare chi lavora nelle forze dell’ordine, nel sistema sanitario e nella magistratura è un altro pilastro essenziale. Questi professionisti sono spesso i primi contatti per chi subisce violenza e il loro approccio può determinare la differenza tra isolamento e protezione. Allo stesso tempo, sensibilizzare la società intera, attraverso l’arte e la cultura, promuove empatia e comunicazione positiva, stimolando una riflessione sui modelli relazionali e sul consenso. Anche piccoli gesti, come essere presenti, ascoltare, confermare la realtà dei fatti, suggerire supporto pratico o semplicemente essere un punto di riferimento costante, possono fare la differenza nella vita di chi soffre. La violenza psicologica non sempre lascia lividi visibili, ma le parole, il sostegno e la rete di relazioni fidate possono diventare strumenti concreti di protezione e liberazione.

In Emilia-Romagna, come nel resto del paese, i dati confermano che molte persone continuano a subire violenza silenziosa, ma anche che l’impegno delle istituzioni e della società civile può fare la differenza. Investire in educazione, prevenzione e comunicazione positiva significa costruire un futuro in cui la rabbia e la paura non siano mai lasciate sole, ma possano essere elaborate e trasformate in consapevolezza, in tutela reciproca e in capacità di intervenire con responsabilità e empatia.

Di Yuleisy Cruz Lezcano