L’umiliazione non è sempre un grido, una sberla o una punizione, a volte è un abbraccio che stringe troppo forte, un gesto di protezione che soffoca, o una premura che comunica sfiducia. L’umiliazione può assumere la forma di una mano che si tende a fare i compiti per te, e mentre lo fa, ti dice senza parlare: non ce la faresti da solo. Oppure si manifesta quando, tra i banchi di scuola, sei costretto a chiedere il permesso per espletare un bisogno fisiologico basilare, come se il tuo corpo non ti appartenesse ancora. Ogni “no” arbitrario, ogni regola che prescinde dalla tua persona concreta, ogni barriera imposta per “il tuo bene” ma senza il tuo consenso o la tua comprensione, è una piccola, quotidiana forma di umiliazione.

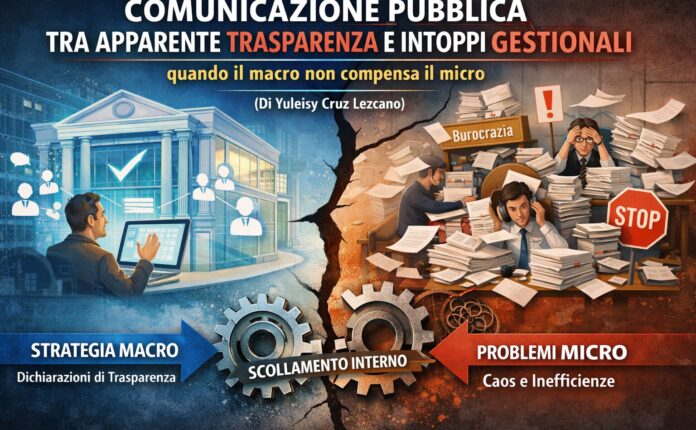

Nella nostra società, l’infanzia viene spesso trattata non come un processo in divenire, ma come uno stato di minorità perenne. Si applicano ai bambini le stesse logiche che si riservano agli anziani affetti da demenza o alle persone con gravi disabilità cognitive: tutela assoluta, riduzione della voce in capitolo, cancellazione del desiderio. Non si tratta di protezione, ma di una gestione della vita infantile che cancella il soggetto. E questo ha un nome preciso, che la sociologia e la filosofia etica chiamano “paternalismo”: quella forma di potere per cui l’adulto decide in base a ciò che crede essere il “bene superiore” dell’altro, ignorando la possibilità che l’altro, per quanto giovane, possa avere un’idea propria di ciò che lo riguarda. In questo senso, l’umiliazione non è solo un effetto collaterale del paternalismo, ma una delle sue principali modalità operative.

I bambini, nel contesto attuale, sono iperprotetti ma sottovalutati, osservati ma non ascoltati, coccolati ma svuotati di potere. A loro è riservata una partecipazione apparente, quasi teatrale, priva di reali possibilità di incidere sul proprio percorso. La ricerca accademica ha ormai documentato in modo ampio e rigoroso che l’eccessiva protezione genitoriale, come può essere l’overparenting o overprotection, produce individui più insicuri, più ansiosi, meno fiduciosi in se stessi. Secondo studi condotti in diversi contesti culturali (Zhang et al., 2024; Wilkinson et al., 2021), bambini e adolescenti che crescono in ambienti dove l’autonomia è limitata da un controllo costante sviluppano una minore percezione della propria efficacia personale e questo si traduce non solo in disagi psicologici, ma in difficoltà sociali, scolastiche, relazionali.

Si pretende di formare cittadini responsabili, ma non si permette loro di decidere nemmeno quale maglia indossare o quale strada prendere per tornare a casa. Si richiede spirito critico, ma si educa all’obbedienza cieca. Si incoraggia l’autostima, ma si impedisce l’errore, si celebra la libertà come valore fondante, ma la si nega ogni giorno, nei dettagli più semplici. Non è forse questo un paradosso educativo, o peggio ancora, un vero e proprio tradimento culturale?

L’umiliazione dell’infanzia passa anche per il corpo e il desiderio. Il desiderio sessuale, ad esempio, viene negato, represso o ridicolizzato. Si preferisce immaginare i bambini come creature asessuate, pure, angelicate, un’idea profondamente borghese, figlia del secolo XIX, piuttosto che riconoscere la complessità del loro sviluppo, ma negare la sessualità significa negare la piena appartenenza alla condizione umana. Eppure, la società adulta continua a fingere che un preadolescente non possa provare desideri, pulsioni, emozioni forti, e che tutto ciò che non rientra nel cliché dell’innocenza debba essere rimosso. Il prezzo di questa rimozione? Colpa, confusione, vergogna. A questa umiliazione quotidiana se ne sommano altre più sottili, come quella economica: il consumismo sfrenato a cui i giovani sono esposti fin dall’infanzia è combinato con la più totale dipendenza economica dagli adulti. Viene stimolato il desiderio di possedere, senza offrire alcuna forma di reale autonomia. Si è spinti a volere tutto, ma impossibilitati a ottenere qualcosa senza il permesso e il denaro degli adulti. È una trappola che educa alla dipendenza, alla frustrazione, al bisogno continuo di approvazione.

L’autonomia, invece, è un bisogno psicologico fondamentale. Nella ricerca e nella letteratura scientifica e con un certo rigore, si possono trovare conferme empiriche. Questo si replica in da paese a paese e da cultura a cultura. Gli esseri umani hanno bisogno di tre elementi per sviluppare benessere e motivazione: autonomia, competenza e relazione. Quando uno di questi pilastri viene minato, come accade con l’overprotection, emergono sintomi di disagio. Eppure, anziché coltivare l’autonomia, continuiamo a idealizzare la protezione, come se fosse sempre e comunque un bene. Ma proteggere senza offrire strumenti per affrontare la realtà equivale a disarmare. L’umiliazione si compie anche nella scuola, quando non si valorizza il pensiero divergente ma si premia l’obbedienza, quando la creatività è tollerata solo se non disturba. Quando il comportamento vivace è etichettato come “disturbo”, e trattato con sanzioni o persino diagnosi. E così, l’energia naturale di un bambino, il suo desiderio di esplorare, giocare, contestare, viene percepita come una minaccia alla stabilità dell’ambiente adulto. Non c’è posto per la complessità, per il conflitto, per la trasformazione. Il sistema educativo, in troppi casi, insegna ai bambini a reprimere sé stessi per essere accettati. E questa repressione, spesso, viene interiorizzata come fallimento personale.

Le etichette peggiori non sono quelle che ti danno, ma quelle che ti fanno accettare. Quando ti convinci di essere “difficile”, “inadeguato”, “pigro”, “immaturo”, stai semplicemente imparando a recitare il ruolo che ti è stato assegnato in un copione che non hai scritto tu.

In questa società, i bambini non sono ancora soggetti. Sono oggetti di cura, di preoccupazione, di investimento, di consumo. E lo saranno finché il paradigma dominante sarà quello della sorveglianza, del paternalismo e della paura. Finché continueremo a dire “è troppo piccolo per capire” anziché chiederci “che cosa posso fare per aiutarlo a capire?”. Finché confonderemo l’indignazione morale con il desiderio di controllo. Finché continueremo a dire “vieni piccolo, che io ti capisco più di quanto ti possa capire tu stesso”, senza renderci conto che quello è forse il più arrogante degli insulti. La battaglia per il riconoscimento dell’infanzia come soggetto politico, sociale, affettivo e corporeo non è una battaglia per il futuro. È una battaglia per il presente. Un presente in cui bambini e adolescenti meritano di essere rispettati, non addestrati. Ascoltati, non gestiti. Coinvolti, non etichettati. Hanno bisogno di adulti che li accompagnino, non che li dirigano. Hanno bisogno di errori da fare, non di correzioni da subire. Hanno bisogno di spazio, di parola, di tempo. Di diritto all’autonomia, perché senza autonomia non c’è crescita, e senza crescita non c’è umanità.

Di Yuleisy Cruz Lezcano