Come si dorme nel mondo? È una domanda che suscita un po’ di straniamento probabilmente, soprattutto se pensiamo al fatto che dormire è un bisogno universale e che il corpo umano segue gli stessi meccanismi ovunque. Tutti, a prescindere da latitudini e culture, prima o poi chiudono gli occhi e si abbandonano al sonno, con le sue fasi e i suoi cicli; quel gesto antico e universale che ci rende uguali.

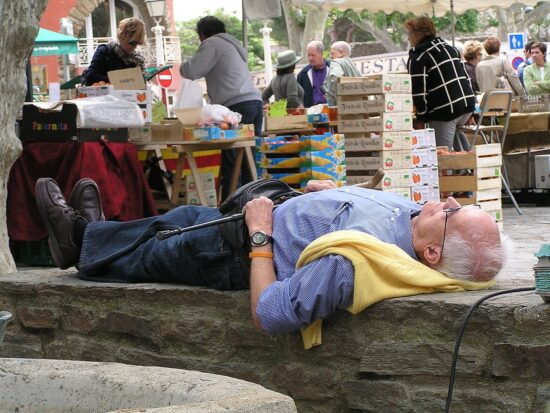

Se scientificamente il sonno è universale, però, le modalità con cui lo viviamo sono tutt’altro che omogenee. Ci sono elementi che cambiano radicalmente da una cultura all’altra, come la durata del riposo, il momento della giornata o i luoghi in cui ci si concede una pausa. Ad esempio, in alcuni Paesi addormentarsi in pubblico è considerato segno di dedizione, mentre in altri è visto come manifestazione di pigrizia. Per alcune tradizioni il sonno è un tempo inviolabile da rispettare con rigore, mentre per altre è scandito da un ritmo più flessibile, distribuito anche in più fasi nel corso della giornata.

Indice dei contenuti

Tradizioni del sonno nel mondo a confronto

| Paese / Cultura | Nome Tradizione | Significato Culturale |

|---|---|---|

| Giappone | Inemuri | Segno di dedizione estrema al lavoro (dormire restando presenti). |

| Spagna | Siesta | Diritto al riposo e alla pausa collettiva dal caldo. |

| Stati Uniti | Power Nap | Strumento di produttività ed efficienza (riposo breve). |

| Africa Occidentale | Sonno Comunitario | Sicurezza e legame sociale (il “noi” prevale sull'”io”). |

| Polinesia | Sonno Polifasico | Armonia con i ritmi naturali e ciclici (maree, sole). |

È vero che il sonno è un bisogno uguale per tutti da un punto di vista scientifico, ma al di là della semplice funzione fisiologica, esso è in grado di rivelare da quali regole e moti interiori sono governate le società umane. Il modo in cui si dorme riflette infatti la relazione con il lavoro, con la famiglia, con la natura; in alcuni casi, persino con il sacro. Questo articolo si propone di esplorare cinque tradizioni rappresentative del sonno, una per continente, per capire come i popoli trasformino il riposo in un fatto culturale. Passando dal Giappone alla Polinesia, dall’Europa mediterranea all’Africa e le Americhe, vedremo come dormire significa sempre più che chiudere semplicemente gli occhi. Il sonno è infatti è un linguaggio silenzioso che racconta i valori di intere comunità. Capire come si dorme nel mondo significa osservare molto di più che semplici abitutidini di riposo.

Come si dorme nel mondo: Giappone, l’inemuri

In Giappone non è raro vedere uomini d’affari addormentati sul treno o studenti che chiudono gli occhi in biblioteca. A volta capita persino che impiegati, durante una riunione, crollino in una pausa di pochi minuti. Potrebbe sembrare maleducazione o disinteresse. In realtà si tratta di un fenomeno che ha un nome preciso: inemuri, che letteralmente significa “dormire mentre si è presenti”.

Nella cultura giapponese, il sacrificio personale e la dedizione assoluta alla comunità sono valori cardine. Normalizzare l’addormentarsi in pubblico potrebbe sembrare paradossale in una società simile, ma per capire questa tradizione così antica e radicata bisogna andare oltre la superficie. Addormentarsi qui diventa infatti una prova di quanto ci sia spinti oltre, di quanto ci si sia dati interamente al dovere. Un corpo che cede al sonno in pubblico racconta una storia di impegno, un modo per dire: se dormo qui, davanti a voi, è perché ho lavorato fino allo stremo.

L’inemuri è un dormire che si intreccia alla vita sociale in una modalità tanto poetica quanto paradossale. Si chiudono gli occhi, ma si resta comunque “presenti”, pronti a riaprirli se richiamati all’azione. In effetti, è una forma di riposo a metà, sospesa tra l’abbandono e la veglia, che riflette la tensione di una società che non si ferma mai. L’inemuri, attraverso un pendolare che crolla sul sedile dalla metropolitana di Tokyo, diventa così metafora di un Paese intero, dove anche il sonno diventa disciplina; dove l’intimità del riposo si confonde con lo spazio pubblico. È in questa contraddizione che emerge lo spirito della cultura giapponese, che ha fatto della fatica un segno di dignità.

Spagna, la siesta

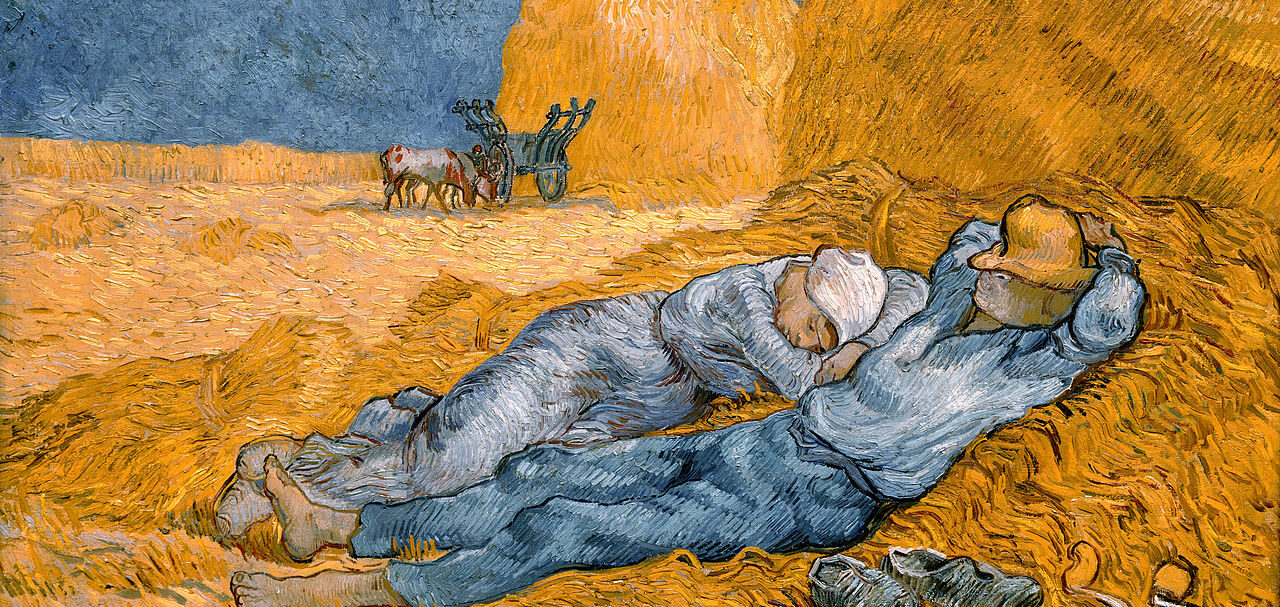

Se il Giappone ha fatto del sonno pubblico un segno di dedizione al lavoro, la Spagna ha scelto la via opposta: fermare tutto, sospendere per un po’ la giornata e concedersi un tempo di riposo collettivo. La siesta è il cuore pulsante della cultura mediterranea, quel momento del giorno in cui il sole si fa troppo alto e cocente e la vita si ritira nell’ombra delle case.

Questa pratica è nata come necessità pratica, quella di proteggersi dal caldo torrido nelle ore centrali, ma è diventata col tempo un modo diverso di intendere il tempo, anche una filosofia di vita. La Spagna ha rivendicato il diritto di rallentare in un mondo che corre sempre di più, di chiudere gli occhi quando il corpo lo chiede. La siesta ci ricorda che la produttività non può essere l’unica misura del valore umano. Chiaramente, nelle città globalizzate come Madrid o Barcellona, la siesta sopravvive a fatica, sovrastata dalle esigenze di mercato e dai ritmi di vita moderni. Nei paesi, nei centri rurali, la tradizione invece continua. E allora ecco che le serrande si abbassano, le strade si svuotano e un’intera comunità per un’ora o due sembra sospendere il mondo. È un rito collettivo che unisce generazioni, che crea un piccolo spazio di libertà condivisa.

La siesta è stata riconosciuta come un’eredità da proteggere perché custodisce un messaggio prezioso per il presente: quello che il riposo non è segno di debolezza, ma piuttosto parte integrante della vita, qualcosa di fondamentale importanza che fa rima con rigenerazione, equilibrio, memoria. Mentre in Giappone il dormire in pubblico è segno di sacrificio, qui in Spagna il sonno si celebra come diritto. In questa lentezza, in questa pausa che diventa quasi un gesto politico, si nasconde il segreto di una cultura capace di vivere il tempo come compagno di viaggio e non come tiranno, mentre il resto del mondo chiede di correre incessantemente. Ecco come osservare come si dorme nel mondo diventa come aprire una finestra su culture diverse.

Come si dorme nel mondo: Stati Uniti, il power nap

Negli Stati Uniti è nato il concetto di power nap (“pisolino potente”): una pausa brevissima, dai dieci ai venti minuti, capace di rigenerare il cervello e quindi di aumentare la produttività. Non è un caso che alcune tra le istituzioni simbolo della modernità americana abbiano studiato gli effetti del sonno breve. La NASA, ad esempio, lo ha fatto testando i propri astronauti, dimostrando che bastano pochi minuti di riposo per incrementare le prestazioni cognitive. Google e altre grandi aziende della Silicon Valley hanno introdotto spazi dedicati, le nap rooms, con poltrone ergonomiche e luci soffuse, trasformando il pisolino in una pratica di management.

Il power nap incarna lo spirito americano, visto che il riposo è inteso come un vero e proprio investimento per aumentare la concentrazione e quindi la prestazione lavorativa. Si dorme per correre ancora più veloce dopo, non per rallentare come in Spagna, ad esempio. Si tratta quindi della traduzione capitalistica del bisogno biologico del dormire, dove anche il sonno diventa una risorsa da ottimizzare, una performance da misurare in termini di efficienza.

Chiudere gli occhi, anche per pochi minuti, significa guadagnare tempo, non perderlo. La società americana, che ha fatto dell’iperattività un modello, ha dovuto riconoscere di fronte all’evidenza della scienza che nessuno può restare sveglio e lucido per sempre. Qui il sonno è visto come una sorta di pillola naturale da assumere per restare competitivi in una società che non si ferma mai.

Africa occidentale, il sonno comunitario

In moltissime comunità dell’Africa occidentale, il sonno è un momento collettivo, intrecciato alla vita della comunità. Nei villaggi del Ghana, della Nigeria o del Benin capita che intere famiglie, talvolta anche più nuclei uniti assieme, condividano lo stesso spazio per dormire. Ecco che vengono allestite capanne che diventano dormitori, con grandi letti comuni e stuoie stese sul pavimento.

Un po’ come la siesta in Spagna e in generale nell’Europa mediterranea, anche qui questa abitudine nasce per una ragione pratica. Non per mettersi al riparo dalle ore più calde della giornata, ma per una motivazione di sicurezza. Dormire insieme infatti significa proteggersi a vicenda, sentire la presenza degli altri come garanzia contro i potenziali pericoli esterni. Con il tempo, poi, ha cominciato ad assumere un valore più ampio, anche culturale e simbolico. Il sonno diventa così prolungamento della vita comunitaria, uno spazio comune dove i confini individuali si allentano e il senso del noi prevale sull’io.

In Occidente siamo abituati ad immaginare il sonno come un atto privato da vivere tra le mura della propria stanza, la camera da letto come uno spazio intimo e inviolabile. In Europa o in America, al di là dei rapporti di coppia o di amicizia o parentela stretta, dormire assieme sarebbe percepito come invasione della privacy. In Africa occidentale, invece, è un modo naturale di vivere, un mondo dove l’individuo si definisce attraverso il gruppo. Il contrasto è netto e allo stesso tempo illuminante. L’Occidente ha trasformato il dormire in un rituale di separazione, mentre in Africa il riposo rimane aperto e condiviso, espressione di un legame sociale che non si interrompe neanche quando gli occhi si chiudono.

Come si dorme nel mondo: Polinesia, il sonno polifasico

Nelle isole della Polinesia si dorme quando il corpo lo chiede, anche per brevi intervalli, e ci si risveglia per riprendere le attività come la pesca, la coltivazione o semplicemente la vita comunitaria. Il sonno non è confinato alle sole ore notturne. In questo contesto la natura detta legge e il ritmo della vita segue il sole, le maree, i venti e dunque le persone sono abituate ad ascoltare il proprio corpo (la propria parte più istintiva, naturale) e a rispettarne i segnali. Capita quindi che la notte venga interrotta da pause di veglia, mentre il giorno concede momenti di quiete, spesso anche all’aperto, sotto una palma o lungo la spiaggia.

Non c’è mai una rigida separazione tra veglia e sonno, quindi il sonno si distribuisce in più fasi della giornata, riflettendo la circolarità del ritmo della natura. Un sonno chiamato polifasico, in contrasto con quello bifasico (due volte al giorno) e il sonno monofasico (una volta al giorno). Questa visione restituisce al sonno il suo significato originario: essere parte integrante del ciclo naturale e non distinto dal resto della vita. Un po’ come dire: la morte non è il contrario della vita, ma parte della vita stessa. Così il sonno non è una pausa dal vivere, ma un suo prolungamento silenzioso. Non è fuga dal mondo, ma il ritmo invisibile che lo sostiene. Dormire restituisce equilibrio e tempo; un atto che non divide, ma unisce. Alla fine, come si dorme nel mondo ci ricorda che il sonno è sempre più di un bisogno fisiologico, ma il linguaggio più autentico di un popolo.

Fonte immagine in evidenza: Mezzogiorno – Riposo dal lavoro (La siesta), 1890, Vincent van Gogh

Articolo aggiornato il: 11 Gennaio 2026