Il massacro di Jonestown è una delle tragedie più gravi della storia contemporanea. È diventato nel corso del tempo un simbolo duraturo di quanto il fanatismo e la manipolazione possano spingere un gruppo umano oltre ogni limite immaginabile. Il 18 novembre 1978, nella giungla della Guyana, più di 900 membri del Peoples Temple guidato dal predicatore Jim Jones persero la vita in un suicidio/omicidio di massa che scosse l’opinione pubblica mondiale.

Quel giorno è passato alle cronache per l’inquietante ritualità con cui la morte collettiva venne messa in atto e continua ad essere studiato come caso estremo di controllo psicologico causato da isolamento settario. Il massacro è stato anche un esempio di come il carisma di un individuo possa degenerare in tirannia. Ricordare Jonestown oggi non significa soltanto evocare un episodio del passato: è piuttosto un monito vivo, che ancora nel presente ci interroga sui meccanismi della persuasione e sulla vulnerabilità delle comunità chiuse di fronte a leader senza scrupoli. Di seguito, la storia del massacro di Jonestown.

Indice dei contenuti

- Chi era Jim Jones: da predicatore progressista a leader ossessivo

- La nascita del Peoples Temple: ideologia e crescita

- Il trasferimento in Guyana: sogno utopico nella giungla

- La visita del Congresso USA e i primi segni di crisi

- La strage del 18 novembre 1978: cronaca minuto per minuto

- La “death tape” e il controllo psicologico

- Il dopo massacro e l’eredità culturale

Cronologia degli eventi principali

| Anno/Data | Evento |

|---|---|

| 1955 | Fondazione del Peoples Temple a Indianapolis da parte di Jim Jones. |

| Anni ’60 | Trasferimento in California e crescita del culto della personalità. |

| 1974-1977 | Trasferimento di massa in Guyana e nascita di Jonestown. |

| 17 Novembre 1978 | Arrivo del congressista Leo Ryan per ispezionare la comunità. |

| 18 Novembre 1978 | Uccisione di Ryan e suicidio di massa di oltre 900 persone. |

Il massacro di Jonestown: chi era Jim Jones, da predicatore progressista a leader ossessivo

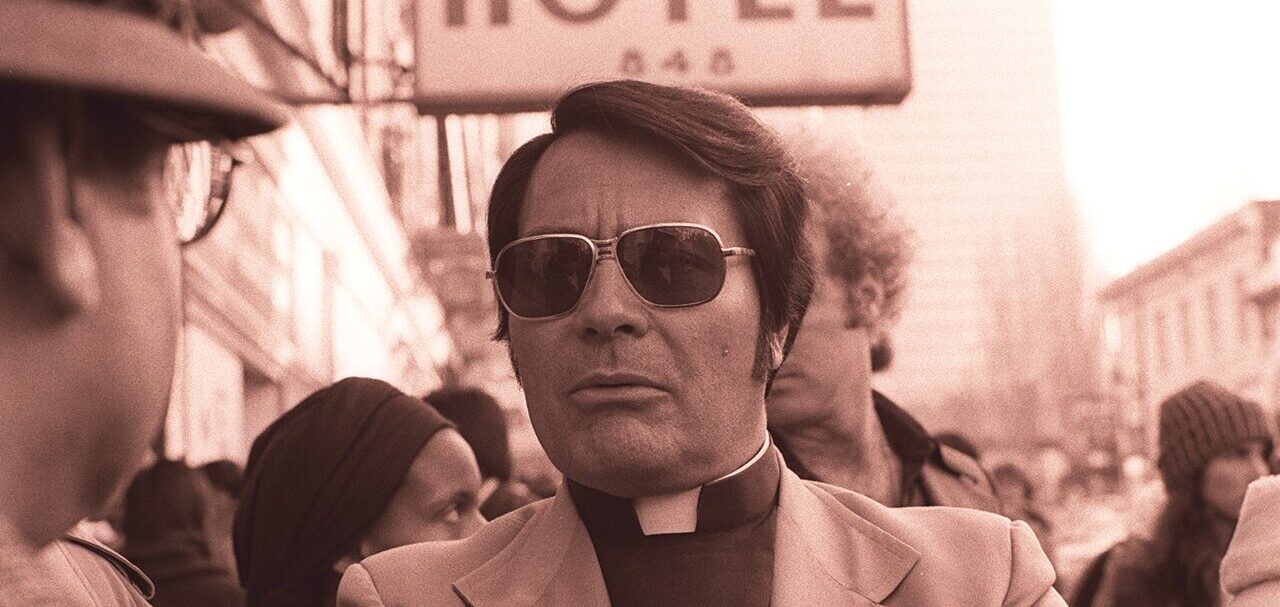

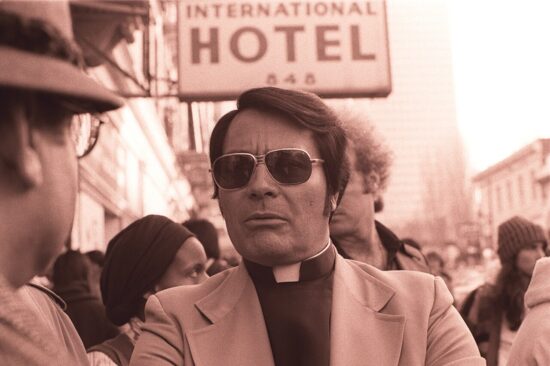

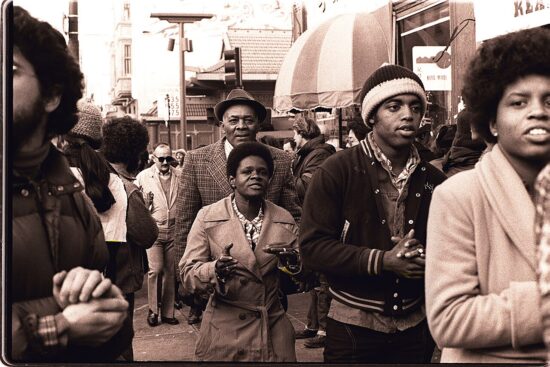

James Warren “Jim” Jones nacque il 13 maggio 1931 a Crete, nell’Indiana, in una famiglia povera e disfunzionale. Fin da giovane mostrò un forte interesse per la religione. Le persone che lo conoscevano parlavano di lui come un uomo dotato di un carisma naturale che lo rendeva capace di attrarre e influenzare chiunque lo circondasse. Negli anni ’50 iniziò a farsi conoscere come predicatore cristiano con un approccio progressista e anticonformista. Sosteneva ad esempio l’integrazione razziale in piena era della segregazione; organizzava mense per i poveri, ospitava senzatetto e si batteva per cause sociali. Nel 1955 fondò il Peoples Temple Full Gospel Church a Indianapolis, un movimento che mescolava cristianesimo e socialismo, con alla base un forte messaggio di uguaglianza tra i membri. La sua comunità crebbe rapidamente, alimentata da chi vedeva in Jones un esempio, un leader capace di unire fede e giustizia sociale.

Negli anni ’60, però, la sua predicazione iniziò a intrecciarsi con un bisogno crescente di controllo. Una volta trasferitosi in California, infatti, Jones trasformò l’impianto del movimento in una struttura organizzativa rigida, con sé stesso al vertice come guida spirituale e politica. Questo significò che al messaggio di solidarietà originario, cominciò ad essere affiancato un culto della personalità sempre più marcato e invadente. Jones cominciò a proclamarsi profeta, sostenendo di avere poteri paranormali. Iniziò anche a vedere cospirazioni ovunque, alimentando un clima di sospetto verso l’esterno. Questo cambiamento segnò il passaggio dal predicatore progressista al leader ossessivo. La sua influenza si esercitava non solo sul comportamento pubblico dei membri, ma anche sulle loro vite private, controllando relazioni, scelte personali e risorse economiche delle persone che vedevano in lui un maestro di vita. L’unità e la fedeltà assoluta alla comunità erano per Jones più importanti della libertà individuale: quest’idea radicale avrebbe trovato poi il suo tragico culmine a Jonestown.

La nascita del Peoples Temple: ideologia, struttura e crescita del movimento

Il Peoples Temple nacque a metà degli anni ’50 a Indianapolis, come piccola comunità religiosa fondata da Jim Jones e improntata a un cristianesimo radicalmente egualitario. All’inizio, come già anticipato nel paragrafo precedente, l’ideologia del movimento combinava elementi di predicazione pentecostale con un forte impegno politico-sociale. I membri si battevano contro la povertà, si occupavano di aiutare le minoranze nel processo di integrazione sociale e in generale assistevano gli emarginati. Questi principi, uniti alla capacità oratoria e persuasiva di Jones, attrassero soprattutto afroamericani, lavoratori poveri e persone in cerca di un senso di appartenenza. Nel complesso, tutti trovavano nel movimento un’ancora di salvezza, qualcosa a cui aggrapparsi per non scivolare nel baratro.

La struttura del gruppo era gerarchica. Jones fungeva da “padre” e da guida spirituale assoluta e quindi si trovava al vertice della piramide del movimento; attorno a lui, un cerchio ristretto di collaboratori fedelissimi. Accanto alle funzioni religiose, il Temple organizzava mense popolari, cliniche gratuite, programmi di accoglienza e progetti di edilizia sociale. Questo impegno concreto ne accrebbe la reputazione e il numero di membri, che negli anni ’60 superarono addirittura le mille unità.

Il trasferimento in California, prima a Ukiah e poi a San Francisco e Los Angeles, diede nuovo impulso alla crescita. Jones seppe infatti inserirsi nel clima progressista dell’epoca, stringendo legami con politici e attivisti e partecipando a manifestazioni per i diritti civili. Si presentava come leader di un esperimento comunitario all’avanguardia, che colpiva chiunque ne sentisse parlare per la prima volta. Dietro questa immagine pubblica, però, si andava consolidando un sistema di controllo totale: i membri iniziarono a cedere i propri beni al Temple, vivevano sotto costante sorveglianza e venivano spinti a considerare il mondo esterno come ostile e corrotto. Questa miscela di idealismo e autoritarismo fu il terreno fertile da cui germogliò l’idea di creare una comunità isolata, lontana da ogni “influenza nemica”: Jonestown, nella giungla della Guyana, il progetto che Jones avrebbe presentato come il paradiso socialista e che, invece, sarebbe diventato teatro del massacro.

Il trasferimento in Guyana: sogno utopico nella giungla

A metà degli anni ‘70 il Temple non stava avendo vita così facile negli Stati Uniti. Nonostante l’apparente successo, cominciarono ad essere operate inchieste giornalistiche sempre più approfondite nei confronti del movimento. Le testimonianze dei fuoriusciti mettevano in allerta l’opinione pubblica circa la natura caritatevole del gruppo. Addirittura, ci furono in questo periodo i primi segnali di indagini governative che minacciavano l’immagine di Jones come leader carismatico e protettore dei più deboli. Nel suo discorso ai membri, il maestro spirituale parlava di una società americana sull’orlo del collasso, infestata da razzismo, fascismo e corruzione politica.

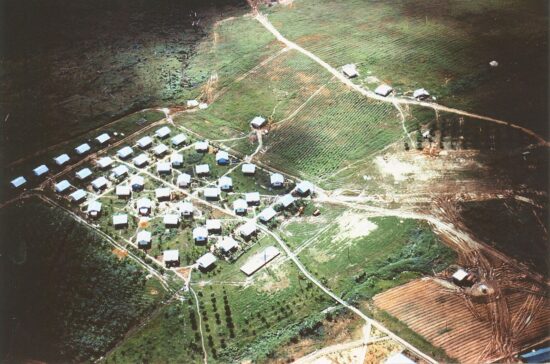

Fu in questo clima di paranoia crescente che prese forma l’idea di trasferire l’intera comunità all’estero. La Guyana era un ex colonia britannica di lingua inglese e aveva un governo socialista disposto a concedere terre. Apparve così come il luogo ideale per ospitare il gruppo. Essendo lontana dagli “influssi decadenti” americani e dall’occhio vigile e invadente dei media, Jones immaginava di costruire lì un paradiso socialista autosufficiente, fondato sull’uguaglianza e sulla dedizione totale alla comunità. Nel 1974 il Temple stipulò un accordo con il governo guyanese per ottenere in concessione un’area di oltre 1.500 ettari nella regione nord-occidentale del paese, in una zona remota di foresta tropicale. Jones la battezzò Jonestown, ovviamente in suo onore. I primi membri arrivarono per preparare il terreno. Il loro obiettivo era innanzitutto quello di dissodare la giungla, per poi costruire alloggi e impiantare coltivazioni: il tutto al fine di rendere vivibile la zona.

Il trasferimento divenne di massa a partire dal 1977. Centinaia di seguaci di ogni età (famiglie intere, anziani, persino giovani idealisti), lasciarono gli Stati Uniti per vivere in quella che veniva descritta come una “comunità modello”. Le foto ufficiali mostravano infatti campi coltivati, bambini sorridenti, mense collettive e riunioni comunitarie all’aperto. Un paradiso terrestre. Dietro quell’immagine idilliaca, però, si nascondeva un’altra realtà molto più inquietante: i membri erano ridotti al lavoro massacrante, gli venivano fornite razioni di cibo scarse; la sorveglianza era costante e c’era la presenza costante di guardie armate a controllare ingressi e uscite. Jonestown per queste persone non era più un rifugio, ma un sistema chiuso in cui la voce di Jim Jones era diventata a tutti gli effetti l’unica verità ammessa. La comunità nella giungla stava diventando, lentamente ma inesorabilmente, un microcosmo isolato, pronto a implodere sotto il peso del controllo e della paura.

La visita del Congresso USA e i primi segni di crisi

Siamo nel novembre del 1978 quando voci sempre più insistenti su abusi e violazioni dei diritti umani a Jonestown avevano raggiunto la stampa e le autorità statunitensi. Alcuni ex membri del Peoples Temple si erano riuniti in un gruppo chiamato Concerned Relatives. Tutti accusavano Jim Jones di trattenere con la forza i propri seguaci, isolandoli dal mondo esterno e privandoli a tutti gli effetti della libertà di movimento (la sorveglianza a Jonestown era ferocissima). In questo contesto, il congressista Leo Ryan, rappresentante della California e noto per le sue indagini sul campo, decise di recarsi personalmente in Guyana per verificare la situazione. Con lui partirono alcuni giornalisti, operatori televisivi e parenti dei membri del Temple che non vedevano da tempo i propri cari. La delegazione arrivò a Jonestown il 17 novembre 1978.

L’accoglienza all’inizio fu sorprendentemente cordiale. Vennero intonati canti, proclamati discorsi e sfoggiati sorrisi che sembravano confermare l’immagine di una comunità felice e operosa. Ma già durante le prime ore della visita emersero crepe nell’idillio: diversi residenti riuscirono a passare biglietti alla delegazione, chiedendo aiuto per andarsene. La tensione crebbe rapidamente, soprattutto quando Jim Jones capì che alcuni membri volevano disertare.

La mattina del 18 novembre, Leo Ryan e il suo gruppo si prepararono a lasciare Jonestown con un piccolo numero di fuoriusciti. Mentre si avviavano verso la pista d’atterraggio di Port Kaituma, uomini armati fedeli a Jones li seguirono e aprirono il fuoco. Il congressista Ryan, tre giornalisti e un disertore furono uccisi, mentre diversi altri rimasero feriti. Quell’episodio segnò il punto di non ritorno. Convinto infatti che la fine fosse vicina e temendo un’invasione da parte delle autorità, Jim Jones ordinò alla comunità di mettere in atto quello che definì un “atto di rivoluzione”: il suicidio collettivo che avrebbe trasformato Jonestown in un simbolo eterno di fanatismo e tragedia.

Il 18 novembre 1978, la strage: cosa è successo, minuto per minuto

Il pomeriggio del 18 novembre 1978 iniziò a Jonestown con un clima di tensione rovente. La notizia dell’uccisione del congressista Leo Ryan e di parte della sua delegazione alla pista di atterraggio di Port Kaituma era già arrivata alla comunità, portata dai fedelissimi di Jim Jones che avevano partecipato all’agguato.

Poco dopo le 17:00, Jones convocò tutti i membri al padiglione centrale, un’ampia struttura coperta utilizzata per le assemblee. La sua voce, che era amplificata dagli altoparlanti, risuonava in ogni angolo dell’insediamento, giungendo alle orecchie di ogni singolo membro della comunità. Parlò di “complotto imminente”; disse che era necessaria una “vendetta delle autorità americane” e che era divenuto ormai inevitabile per la comunità compiere un “atto di rivoluzione” per evitare la cattura e la tortura.

Alle 17:15, secondo le testimonianze dei pochi sopravvissuti e la registrazione audio passata alla storia come death tape, iniziò la distribuzione di un composto letale a base di cianuro di potassio, mescolato con aromi di frutta e Kool-Aid (o Flavor Aid). Il liquido veniva versato in grandi contenitori di metallo e distribuito dai membri della sicurezza e dagli assistenti sanitari del Temple. La procedura fu metodica: bambini e neonati vennero portati avanti per primi. Il veleno veniva somministrato con siringhe senza ago direttamente in bocca. Poi toccò agli adulti, invitati a bere da bicchieri o recipienti comuni, spesso sotto la pressione armata delle guardie. Chi rifiutava veniva costretto o minacciato; secondo i rapporti forensi, alcuni potrebbero essere stati iniettati a forza.

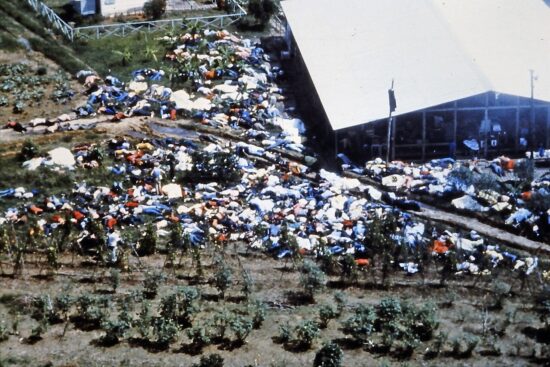

Dalle 17:30 in poi, l’aria fu riempita da urla, pianti, convulsioni. Il cianuro agiva in pochi minuti, provocando paralisi respiratoria. Jim Jones, seduto al centro, continuava a parlare al microfono, rassicurando che la morte sarebbe stata “dolce” e che l’alternativa era peggiore. Intorno alle 18:00, la maggior parte della comunità era già senza vita. I corpi si ammassavano nel padiglione e lungo i vialetti, molti ancora abbracciati. In totale morirono 909 persone, di cui oltre 300 bambini. Poco dopo, Jones si tolse la vita con un colpo di pistola alla tempia, l’unico tra i presenti a morire non per avvelenamento.

Le registrazioni audio di quel giorno: la “death tape” del massacro di Jonestown e il controllo psicologico

La tragica giornata del massacro di Jonestown è documentata anche da una registrazione audio inquietante, noto come la “death tape” (registrazione FBI Q‑042), che dura circa 45 minuti e che riprende gli ultimi istanti della comunità nel padiglione centrale. La voce di Jim Jones domina la scena. Parla con tono fermo, quasi paterno, alternando rassicurazioni e frasi apocalittiche. Presenta il suicidio collettivo come un “atto di rivoluzione”, l’unica via per sottrarsi a un nemico esterno descritto come crudele e inarrestabile. È un discorso costruito con una precisione inquietante. Jones richiama l’unità del gruppo, trasforma la paura in obbedienza e ribalta il significato convenzionale della morte, definendola una liberazione.

Gli studiosi di retorica e psicologia dei culti vedono nella death tape la prova definitiva del livello di controllo mentale raggiunto a Jonestown. Dopo anni di isolamento e indottrinamento, infatti, molti membri non erano più in grado di concepire un’esistenza al di fuori della comunità. La morte stessa appariva come l’ultima dimostrazione di fedeltà. Il suicidio divenne quindi l’epilogo logico di una struttura che aveva annichilito l’individualità.

Il dopo del massacro di Jonestown: sopravvissuti, indagini e l’eredità culturale di Jonestown

Quando le autorità guyanesi e statunitensi arrivarono a Jonestown la mattina del 19 novembre 1978, si trovarono davanti a una scena surreale. C’erano centinaia di corpi disposti in cerchi concentrici attorno al padiglione centrale; il silenzio era rotto solo dai rumori della giungla. In totale furono contate 909 vittime, tra cui oltre 300 bambini. Solo poche decine di persone sopravvissero. Alcuni, infatti, si erano riusciti a nascondere nella foresta durante l’assemblea finale, mentre altri erano lontani dal sito per incarichi logistici o missioni esterne. Le loro testimonianze furono cruciali per ricostruire le ultime ore e confermare che molti furono costretti a morire, nonostante la definizione di “suicidio collettivo”.

Le indagini dell’FBI e delle autorità guyanesi si concentrarono sia sul ruolo di Jim Jones, morto con un colpo di pistola alla tempia, sia sulla catena di comando del Peoples Temple. La “death tape” e i documenti recuperati negli uffici di Jones mostrarono un’organizzazione capillare, con piani dettagliati per scenari di morte di massa già discussi mesi prima dei fatti riportati in questo articolo. Il rimpatrio delle salme negli Stati Uniti, poi, fu un’operazione logistica e diplomatica complessa. I corpi furono trasportati alla base militare di Dover, nel Delaware, per l’identificazione. Molti non furono mai reclamati dalle famiglie (non tornavano a casa e non si avevano notizie di loro da anni) e oggi riposano in fosse comuni, come quella del Evergreen Cemetery di Oakland, California, dove un memoriale ricorda tutte le vittime.

L’eredità di Jonestown ha attraversato i decenni. Il termine “drinking the Kool-Aid” oggi è entrato nel linguaggio comune angloamericano per indicare un’adesione cieca e acritica a un’ideologia, un po’ come a voler dire “te la stai bevendo” (anche se la formula banalizza la tragedia reale). Film, documentari, studi accademici e opere teatrali hanno continuato a indagare l’episodio, analizzandolo come caso limite di manipolazione settaria, ma anche come monito universale contro il potere assoluto esercitato su comunità isolate. A più di quarant’anni di distanza, il massacro di Jonestown resta uno dei punti più oscuri del Novecento; e non solo per il numero di vittime, ma anche per ciò che rivela sulla fragilità dell’essere umano di fronte al carisma e al controllo di un singolo individuo.

Articolo aggiornato il: 11/01/2026