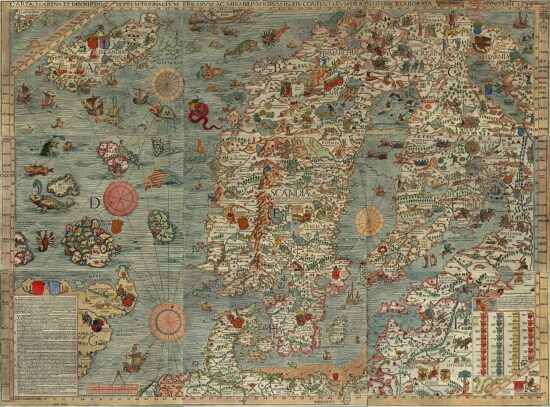

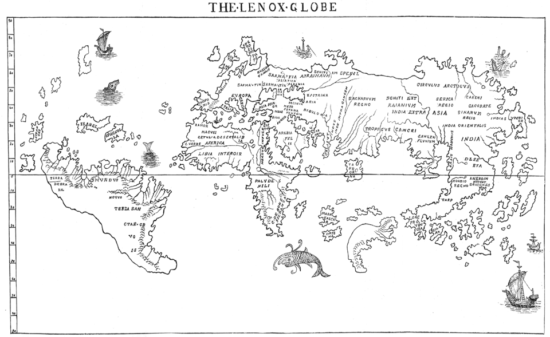

Sul bordo della Carta Marina di Olaus Magnus, che risale al 1539, un drago marino spalanca le fauci verso le navi che osano avventurarsi in acque inesplorate. Le coste sono tratteggiate con cautela e sfumano nell’ignoto, mentre un’isola oggi assente appare tracciata con cura certosina. Non si tratta di un’opera di pura fantasia, bensì di un’opera conservata per secoli nelle biblioteche europee che mescola dati geografici e miti, ma anche informazioni strategiche che non dovevano cadere in mani sbagliate. Nel corso della storia mappe come questa vennero proibite o nascoste poiché rivelavano territori contesi, rotte segrete o semplicemente verità scomode da tenere al segreto. Sono le mappe proibite, testimonianze dirette di un’epoca in cui il mondo non era ancora interamente disegnato; quando ogni tratto d’inchiostro poteva cambiare addirittura il destino di un impero.

Indice dei contenuti

Quali sono le mappe proibite più famose?

| Nome della mappa | Periodo | Elemento distintivo |

|---|---|---|

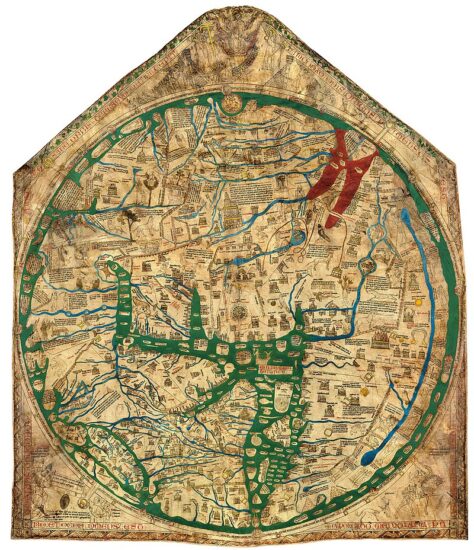

| Mappa Mundi di Hereford | 1300 circa | Visione cristiana con Gerusalemme al centro |

| Carta Marina di Olaus Magnus | 1539 | Mostri marini e dettagli del Nord Europa |

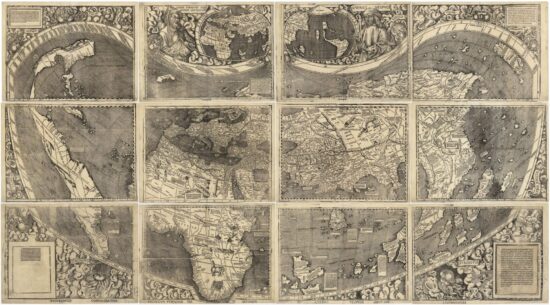

| Mappa di Waldseemüller | 1507 | Prima apparizione del nome “America” |

| Mappa di Piri Reis | 1513 | Antartide rappresentata senza ghiacci |

| Portolani portoghesi | XV-XVI secolo | Segreti di stato per le rotte commerciali |

Le mappe proibite tra medioevo e rinascimento

Visitando le sale semibuie delle più disparate biblioteche europee, è possibile notare mappe che più che strumenti di navigazione assomigliano a romanzi illustrati dell’ignoto. Di solito sono custodite sotto vetro, tra volumi rilegati in pelle, ed è proprio soffermandosi a guardarle che il tempo sembra fermarsi per un attimo.

Prendiamo la Mappa Mundi di Hereford, datata 1300 circa e conservata nella cattedrale di Hereford, in Inghilterra. C’è un planisfero di oltre un metro e mezzo, disegnato su pergamena di vitello, in cui il mondo è ordinato secondo la classica visione medievale cristiana. Al centro si trova Gerusalemme, in alto c’è il Paradiso terrestre; lungo i margini, invece, appaiono draghi, unicorni, popoli immaginari con teste di cane o un solo piede gigante. Non si trattava tanto di un atlante per orientarsi, quanto più di una sintesi di fede, mito e ovviamente conoscenza limitata dell’epoca.

La geografia inizia a fondersi con l’avventura a partire dal Rinascimento, che vede un incremento notevole delle esplorazioni. La già citata Carta Marina di Olaus Magnus (1539) è un esempio calzante di questo processo. È un’opera monumentale, incisa su legno, che rappresenta il Nord Europa con dettagli straordinari. Enormi balene rovesciano barche tra le onde, draghi marini avvolgono i velieri, mentre sirene scrutano curiose alcuni pescatori. Questi mostri non erano solo frutto di fantasia e infatti nascevano spesso dai racconti esagerati dei marinai o da avvistamenti mal interpretati, trasformati in ammonimenti per mettere in guardia gli ascoltatori da rotte rischiose.

In molte di queste carte, le zone inesplorate erano lasciate bianche o riempite con la formula latina Hic sunt dracones (“Qui ci sono i draghi”): un avvertimento e insieme un invito all’avventura. Queste mappe sono un invito al lettore moderno a tornare indietro nel tempo per assistere ad un’epoca in cui il mondo non era ancora del tutto tracciato. Il confine tra conoscenza e leggenda, quindi, si giocava su una linea d’inchiostro.

Carte eretiche e mappe pericolose per la chiesa

Alcune mappe non erano create soltanto per guidare i viaggiatori, ma potevano diventare veri e propri strumenti di potere, mine politiche che rischiavano di cambiare il destino di un impero. Nel tardo Medioevo e in pieno Rinascimento, disegnare un mondo diverso da quello sancito dalla Chiesa o da un particolare impero poteva davvero significare finire nei guai.

Il cartografo tedesco Martin Waldseemüller osò raffigurare nel 1507 un continente sconosciuto alla geografia ufficiale europea, etichettandolo “America” in onore di Amerigo Vespucci. L’idea che esistesse una massa continentale distinta dall’Asia e non collegata dalle terre note da Tolomeo, scardinava un impianto concettuale secolare. E così, copie di quella mappa finirono nascoste o andarono perdute, mentre gli esemplari rimasti divennero reliquie per i collezionisti o per gli studiosi. Per approfondire la storia della cartografia e l’impatto di queste scoperte, è possibile consultare l’Enciclopedia Treccani.

Il caso più emblematico di “mappe pericolose” è legato però ai portolani portoghesi e spagnoli. Si trattava di carte nautiche iper-precise che riportavano dettagliatamente coste, correnti e approdi delle nuove rotte oceaniche. Per la loro accuratezza, erano considerate segreti di Stato e custodite negli archivi reali di Lisbona e Siviglia come veri e propri tesori militari. Pubblicarli o farli circolare significava rivelare all’avversario l’accesso a ricchezze e territori appena conosciuti. Si racconta che i capitani di lungo corso navigassero con copie semplificate, mentre le versioni complete venivano portate a bordo solo in casi eccezionali e prontamente bruciate o strappate se la nave rischiava la cattura da parte dei nemici.

Alcune mappe, poi, omettevano terre già avvistate solo perché contraddicevano l’ordine cosmologico approvato dalla Chiesa. Infatti, se nel XVII secolo c’erano carte che mostravano il globo senza collocare Gerusalemme al centro, queste venivano considerate sovversive e quindi ritirate o corrette.

Il mistero delle mappe impossibili

Diverse carte antiche riportano dettagli geografici documentati solo secoli dopo la loro realizzazione, aprendo interrogativi che ancora oggi alimentano dibattiti tra gli storici. Sono le cosiddette mappe impossibili, denominate così perché sembrano raccontare un passato che non dovrebbe esistere. La più celebre è forse la mappa di Piri Reis, tracciata nel 1513 dall’ammiraglio ottomano omonimo. Con una precisione non proprio usuale per l’epoca, questa carta raffigura le coste occidentali dell’Africa, il Sud America e una terra meridionale non specificata, che molti hanno interpretato come l’Antartide (anche se era disegnata senza ghiacci, come se fosse stata osservata in epoche remote). Oggi gli studiosi concordano sul fatto che Piri Reis compilò la carta basandosi su fonti che sono andate perdute, forse mescolando informazioni prese da portolani portoghesi, mappe arabe, ma anche semplici testimonianze di navigatori sconosciuti.

Un altro enigma arriva dal XVI secolo con la mappa di Oronzio Fineo, che rappresenta l’Antartide in una posizione sorprendentemente simile a quella odierna, ma senza le calotte glaciali. Alcuni storici si limitano a liquidare il caso come frutto di interpretazioni geografiche errate, mentre altri ipotizzano anche per questo caso l’esistenza di antiche carte ora scomparse.

Queste mappe “impossibili” continuano ad esercitare un certo fascino, anche se in parte sono spiegabili con errori di trasposizione o proiezione. Il sospetto che si ha guardandole è che il passato, nonostante gli innumerevoli studi condotti, abbia ancora segreti da rivelare.

Il significato delle zone bianche nelle mappe antiche

In un’epoca in cui il mondo non era ancora totalmente stato esplorato, ovviamente le carte geografiche rappresentavano un mosaico incompleto. Accanto a coste raffigurate minuziosamente potevano trovarsi vuoti sterminati; mari tracciati al dettaglio terminavano improvvisamente non essendo stati navigati fino in fondo. Queste erano le cosiddette “zone bianche”, i territori oltre i quali nessuno (o quasi) aveva mai osato spingersi.

Al fine di riempire questo vuoto visivo e narrativo, molti cartografi medievali e rinascimentali ricorrevano alla formula latina hic sunt dracones (“qui ci sono i draghi”) o terra incognita (“terra sconosciuta”). Non era tanto un avvertimento scientifico, quanto più un rispetto per l’ignoto; un modo per dire “qui finisce la conoscenza ed inizia la leggenda”.

Ad esempio, nelle mappe portoghesi del XV secolo, le coste africane che erano state da poco esplorate, si interrompono di colpo; oltre la linea dell’orizzonte, sono disegnati mostri marini, uomini ibridi, sirene: tutte quelle figure frutto di racconti leggendari nei porti. A volte erano anche un espediente per scoraggiare i rivali dall’avventurarsi in rotte militarmente o commercialmente strategiche; in altri casi, invece, servivano solo ad affascinare gli ascoltatori.

La Mappa Mundi di Ebstorf (XIII secolo), la cui copia originale è andata perduta ma è comunque nota grazie a delle copie, spingeva questo concetto all’estremo. Ai margini della carta comparivano popoli leggendari con teste di cane, occhi giganti o piedi unici usati come ombrello. Erano testimonianze di un modo che doveva essere necessariamente anche immaginato, non solo osservato, viste le possibilità dell’epoca. Oggi i satelliti e Google Earth hanno tolto il piacere di guardare una pergamena e chiedersi cosa c’è davvero oltre, facendo lavorare un po’ la fantasia.

Il fascino della geografia incompleta

C’è stato un tempo in cui il mondo sembrava più grande. Aprire una mappa significava avere a che fare con una promessa. Non tutto era stato ancora scoperto (e quindi disegnato) e proprio per questo la fantasia viaggiava più veloce. Ovviamente la percezione della realtà era diversa. L’ignoto aveva un peso concreto, visibile nei margini bianchi, nei draghi, nelle incisioni in latino. Quelle assenze cartografiche non erano vuoti da riempire, ma spazi di possibilità, di immaginazione, di curiosità, di desiderio, di paura. La geografia, quindi, si intrecciava inevitabilmente con il mistero.

Il fatto curioso è oggi ogni angolo del pianeta è fotografato al millimetro, ogni costa è tracciata, ogni vetta misurata; eppure, l’oceano nasconde ancora abissi che conosciamo meno della superficie della Luna e nello spazio interstellare restiamo comunque dei pionieri incerti, proprio come i mercanti medievali di fronte a un mare inesplorato e senza nome.

La differenza è che oggi il nostro hic sunt dracones non si trova più ai margini di una carta di navigazione o di un mappamondo, ma nei pixel scuri delle sonde spaziali, nelle mappe incomplete delle fosse oceaniche o nelle immagini sgranate dei mondi lontani dell’universo. Il fascino della geografia incompleta, quindi, è ancora attuale, e forse sarà eterno. Nonostante satelliti e GPS, infatti, esiste sempre un altrove che sfugge al controllo. E forse, in fondo, abbiamo ancora bisogno di un po’ di bianco sulle nostre mappe per continuare a sognare.

Fonte immagine in evidenza: Dettaglio Carta Marina di Olaus Magnus (1539), Wikipedia (Gemeinfrei)

Articolo aggiornato il: 27/11/2025