Cinema e letteratura sono due forme d’arte che, pur utilizzando linguaggi differenti, dialogano e si influenzano a vicenda da oltre un secolo. Inizialmente percepito come mero intrattenimento di massa, il cinema ha progressivamente conquistato il suo status di forma d’arte, sfidando le convenzioni e instaurando un rapporto ambivalente con il mondo intellettuale. Questo articolo analizza l’evoluzione di questa relazione, le specificità dei due linguaggi e le teorie che governano l’adattamento cinematografico, un punto di incontro fondamentale tra queste due espressioni artistiche.

Indice dei contenuti

- L’evoluzione del rapporto tra cinema e letteratura

- Linguaggio cinematografico e letterario a confronto

- L’adattamento come processo di “traduzione visiva”

- Teorie sull’adattamento: superare il concetto di fedeltà

- Intermedialità: quando le arti dialogano tra loro

- L’influenza reciproca: quando il cinema ispira la letteratura

- Un dialogo continuo e fecondo

L’evoluzione del rapporto tra cinema e letteratura

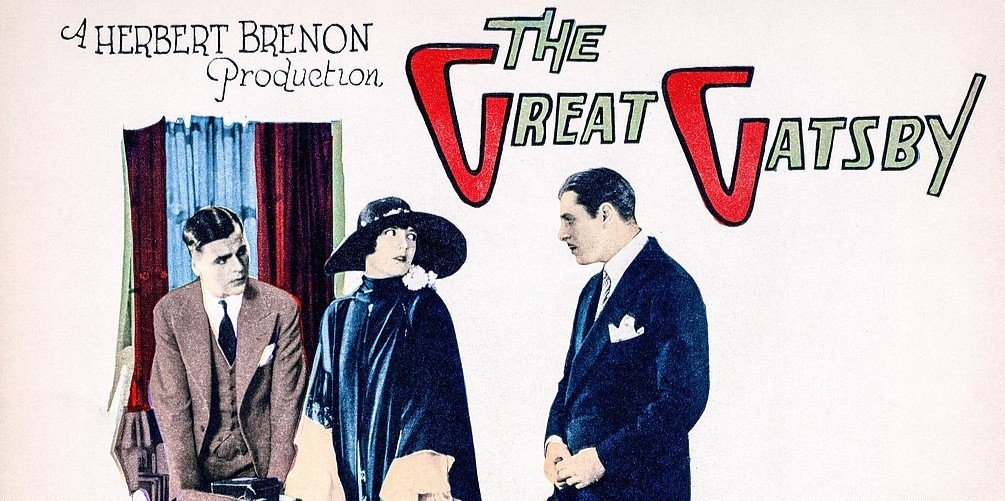

Fin dalle sue origini, il cinema è stato visto con un misto di sospetto e interesse dal mondo letterario. Inizialmente confinato a fiere e spettacoli come attrazione effimera, era percepito come intrattenimento di massa, lontano dalla profondità formativa attribuita alla letteratura. Si riteneva che il libro stimolasse l’immaginazione, mentre il film presentasse una narrazione “già pronta”. Nonostante questa percezione, il potenziale del cinema come nuovo linguaggio artistico non passò inosservato. La storia dei rapporti tra le due arti ha radici profonde, basti pensare che uno dei primi adattamenti risale al 1902: Le voyage dans la lune (Viaggio sulla luna), di Georges Meliès, tratto dal romanzo di Jules Verne.

Linguaggio cinematografico e letterario a confronto

Un sistema espressivo basato sulla parola e uno prevalentemente basato sulle immagini sono intrinsecamente diversi, eppure condividono un elemento fondamentale: sono entrambi sistemi narrativi. Entrambi organizzano storie, personaggi ed eventi in una sequenza temporale. La differenza risiede nel “come” raccontano.

| Linguaggio letterario | Linguaggio cinematografico |

|---|---|

| Il mezzo è la parola scritta, che evoca immagini nella mente del lettore. | Il mezzo primario è l’immagine in movimento, supportata da suono e parola. |

| La temporalità è gestita dal lettore, che può fermarsi, rileggere e immaginare. | La temporalità è imposta dal montaggio e dal ritmo del film. |

| L’accesso all’interiorità dei personaggi avviene tramite monologhi interiori e descrizioni psicologiche. | L’interiorità è mostrata attraverso la recitazione, i dialoghi, la regia e, talvolta, la voce fuori campo. |

| Il punto di vista è gestito dalla voce narrante (focalizzazione). | Il punto di vista è gestito dall’inquadratura della macchina da presa. |

L’adattamento come processo di “traduzione visiva”

Nel passaggio da un testo scritto a un film, il regista e lo sceneggiatore hanno il compito di creare un “vocabolario visivo” distintivo. Non si tratta di trasformare ogni parola in un’immagine, ma di interpretare l’essenza dell’opera originale. Ad esempio, le descrizioni di un ambiente devono diventare scenografie, mentre le riflessioni di un personaggio possono essere rese attraverso l’interpretazione di un attore o una voce fuori campo (extradiegetica). Questo processo di “traduzione” richiede una visione artistica chiara per mantenere lo spirito dell’opera di partenza, pur utilizzando un linguaggio completamente diverso.

Teorie sull’adattamento: superare il concetto di fedeltà

Per molto tempo, il successo di un adattamento è stato giudicato in base alla sua “fedeltà” all’originale. Questa visione è stata superata da teorie più moderne. La studiosa Linda Hutcheon, nella sua Teoria degli adattamenti (2006), sostiene che gli adattamenti non sono copie inferiori, ma opere autonome che esistono “lateralmente” all’originale. Allo stesso modo, Massimo Fusillo parla di Homo Adaptans, sottolineando come l’adattare storie sia una componente fondamentale della creatività umana. Secondo questi approcci, un adattamento può arricchire la storia originale, offrendo nuove prospettive grazie alle specificità del medium cinematografico. Un esempio magistrale è la serie Game of Thrones, che è riuscita a tradurre in immagini la complessa struttura a “punti di vista limitati” dei romanzi di George R.R. Martin.

Intermedialità: quando le arti dialogano tra loro

La riflessione sul rapporto tra cinema e letteratura rientra in un campo di studi più vasto chiamato intermedialità. Questa disciplina, come definita anche dall’enciclopedia Treccani, indaga le connessioni e le interazioni tra diverse forme artistiche. Supera l’antica concezione, risalente ad Aristotele e a Lessing, che vedeva le arti come entità separate e con confini invalicabili. L’approccio intermediale considera le arti come “sorelle”, capaci di comunicare e arricchirsi a vicenda. Il cinema, in questo senso, non è solo un medium, ma un linguaggio artistico che dialoga costantemente con la letteratura, la musica, la pittura e il teatro.

L’influenza reciproca: quando il cinema ispira la letteratura

L’influenza non è stata a senso unico. Tra le due guerre mondiali, il cinema ha notevolmente influenzato il romanzo, spingendo gli scrittori ad abbandonare le lunghe descrizioni ottocentesche per un linguaggio più visivo e dinamico. In letteratura sono state incorporate tecniche come il multi-prospettivismo, la simultaneità e le strutture narrative non lineari, che imitano il montaggio cinematografico. Un esempio è Mrs. Dalloway (1925) di Virginia Woolf, dove la narrazione segue il flusso di coscienza della protagonista attraverso continui salti temporali e flashback, una tecnica profondamente cinematografica.

Un dialogo continuo e fecondo

In conclusione, il rapporto tra cinema e letteratura è un dialogo complesso e dinamico, fatto di scambi, influenze e contaminazioni. L’adattamento cinematografico, lungi dall’essere una semplice trasposizione, è un processo creativo che reinterpreta e talvolta illumina l’opera letteraria di partenza. Grazie all’intermedialità, comprendiamo che le arti non sono entità separate, ma vasi comunicanti che si arricchiscono a vicenda, offrendo al pubblico esperienze sempre più ricche e coinvolgenti.

Articolo aggiornato il: 21/09/2025