Quando pensiamo all’Europa, immaginiamo senza rifletterci subito un insieme di nazioni con lingue ufficiali ben definite: inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano e così via. Sotto questa superficie formalizzata, però, si nasconde un mondo composto da parole meno usate, suoni più inusuali, modi di dire che resistono da secoli ma che stanno lentamente scomparendo. Si tratta delle lingue minoritarie in Europa, quelle che non si studiano a scuola (o quasi), che spesso non hanno un notiziario televisivo, che non si trovano su Duolingo e che si tramandano soprattutto per strada, nei mercati, nelle feste di paese o in casa, attraverso i racconti dei nonni, di generazione in generazione.

Molte di queste lingue, purtroppo, stanno svanendo davanti ai nostri occhi. Secondo l’UNESCO, infatti, più della metà delle lingue europee considerate minoritarie sono oggi vulnerabili o in pericolo di estinzione. Il problema, ovviamente, non è solo puramente linguistico. Assieme alle parole, infatti, si rischia di perdere anche un pezzo di identità culturale, e quindi ciò che contraddistingue un popolo dall’altro: un bene di assoluta preziosità in un mondo che tende ad appiattire ed uniformare qualsiasi cosa gli capiti sotto tiro.

Indice dei contenuti

Quali sono le principali lingue minoritarie in Europa?

| Lingua | Area di diffusione principale |

|---|---|

| Breton | Bretagna (Francia) |

| Sardo | Sardegna (Italia) |

| Occitano | Sud della Francia, valli piemontesi |

| Livoniano | Lettonia (coste baltiche) |

| Saami | Lapponia (Scandinavia settentrionale) |

| Romanì | Diffuso in tutta Europa (popoli rom e sinti) |

| Frisone | Paesi Bassi (Frisia), Germania |

| Arvanitico | Grecia |

| Arbëreshë | Sud Italia (Calabria, Sicilia, Molise) |

Ogni lingua minoritaria porta con sé un modo unico di guardare il mondo, di interpretare la realtà. Il breton, parlato in Bretagna, custodisce dei legami antichi con il gallese e il cornico: i suoi suoni evocano mari tempestosi e leggende celtiche. Oggi è conosciuta soprattutto dagli anziani e negli ultimi decenni il numero di parlanti è crollato. Il sardo, in tutte le sue sfumature, conserva invece parole latine che l’italiano ha dimenticato e ha un ritmo incalzante che sembra fatto apposta per raccontare storie attorno a un fuoco. Esistono politiche regionali di tutela, ma la trasmissione tra generazioni resta debole.

Poi c’è l’occitano, parlato dal Medioevo nelle regioni del sud della Francia e in alcune valli piemontesi. Oggi è presente in poche comunità e viene tramandata soprattutto da associazioni culturali e gruppi folkloristici. Sulle coste baltiche della Lettonia, invece, il livoniano sopravvive nei ricordi di pochissime persone. E poi ci sono le lingue saami, parlate dai popoli indigeni della Lapponia, che cambiano sfumatura di valle in valle.

Interessante anche il caso del romanì, una lingua che non appartiene a un singolo Stato: è infatti la lingua storica dei popoli rom e sinta, diffusa in decine di varianti in tutta Europa, dall’Andalusia fino ai Balcani, dalla Scandinavia alla Russia. È una lingua indoeuropea, imparentata con l’hindi e il punjabi, eredità del lungo viaggio che i rom compirono dall’India settentrionale a partire da circa mille anni fa. Questa origine spiega perché, anche se oggi il romanì si è mescolato con lingue locali (dando vita a dialetti molto diversi tra loro), conserva ancora termini e strutture grammaticali riconducibili all’India antica. Persecuzioni e marginalizzazione nei confronti dei rom hanno spinto però molti a nascondere la propria lingua per proteggersi.

E ancora, tra le lingue a rischio estinzione ci sono: il frisone, lingua germanica parlata soprattutto nella provincia olandese della Frisia e in alcune zone della Germania; l’arvanitico, varietà dell’albanese parlata storicamente da comunità albanesi insediate in Grecia tra il XV e il XVI secolo; l’arbëreshë, anche questa lingua di origine albanese, portata in Italia dagli esuli del XV secolo (oggi è ancora parlata in alcuni paesi della Calabria, Sicilia e Molise).

Perché le lingue minoritarie stanno scomparendo?

Le motivazioni per cui queste lingue stanno scomparendo sono diverse. Quella di esprimersi in una lingua piuttosto che in un’altra non è sempre una scelta operata attivamente dal parlante, anzi. La causa principale risiede in un cambiamento profondo dello stile di vita. Chi nasce in un piccolo paese di montagna o in un villaggio di pescatori e poi si trasferisce in città per studiare o lavorare, si ritrova poi immerso in una lingua nazionale più diffusa e autoritaria che diventa subito necessaria per sopravvivere. I figli successivamente crescono parlando quella lingua e non imparano mai davvero quella “di casa”.

A questo, si aggiunge anche un certo pregiudizio sociale. In molte zone, parlare una lingua minoritaria è stato per anni visto come un segno di arretratezza, un po’ come succede per i dialetti, che nell’immaginario comune sono associati agli strati più bassi della popolazione. La scuola, così come la burocrazia e i media hanno spesso privilegiato le lingue maggioritarie, lasciando tutte le altre ai margini, abbandonate a loro stesse, costrette a crescere selvaggiamente tra i vicoli dei villaggi, i campi estesi tra una fattoria e l’altra o a migliaia di chilometri lontane dal luogo di origine, parlate da migranti costretti ad andare via di casa in cerca di una vita migliore.

La globalizzazione, poi, fa il resto: l’inglese è ormai è la lingua franca del lavoro e di internet e ovviamente l’uso delle lingue locali si restringe ancora di più, con le persone che passano sempre più tempo al computer o utilizzando il loro smartphone.

Strategie per salvare le lingue a rischio

La risposta è sì, ma richiede volontà e creatività. La scuola, innanzitutto, è fondamentale. In alcuni territori, infatti, è diffusa la pratica dell’insegnamento bilingue e i risultati qui sono più positivi che altrove. In Galizia, ad esempio, il galego è tornato ad essere una lingua viva anche tra i giovani, proprio grazie a programmi educativi mirati. La tecnologia può aiutare. In diverse parti d’Europa stanno nascendo app, podcast, serie tv in lingua minoritaria, portando quelle parole antichissime ma sempre più desuete su cellulari e piattaforme streaming.

Anche la cultura dal vivo gioca un ruolo fondamentale: festival, concerti, rappresentazioni teatrali, libri per bambini. Tutte queste occasioni, spazi e momenti di condivisione riportano la lingua al centro della vita comunitaria e hanno un impatto enorme sulla sopravvivenza di questa lingue in via d’estinzione.

Perché proteggere la diversità linguistica

Come già detto nell’introduzione, perdere una lingua non significa solo perdere delle parole: piuttosto, significa perdere un modo diverso di raccontare la pioggia, di descrivere l’amore, di nominare un colore, di congratularsi o di esprimere le proprie emozioni. Infatti, ogni lingua racchiude metafore, proverbi, visioni del mondo che non esistono mai nella stessa esatta forma in un’altra lingua.

Proteggere le lingue minoritarie, quindi, è come proteggere un ecosistema. Ciò significa che se anche non viviamo lì, anche se non lo usiamo ogni giorno, il suo equilibrio contribuisce alla ricchezza e alla diversità dell’intero pianeta culturale.

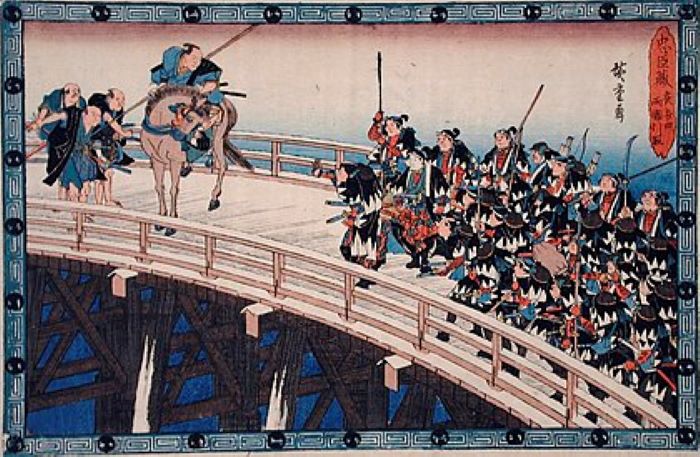

Immagine generata con Ai

Articolo aggiornato il: 27/11/2025