Scannasurice di Enzo Moscato, con la regia di Carlo Cerciello e la sublime interpretazione di Imma Villa, ritorna in scena al Teatro Elicantropo, che, nel suo trentesimo anniversario, dedica la stagione teatrale al popolo palestinese. Per Carlo Cerciello «l’arte ha senso solo se prende posizione» e iniziare con questo spettacolo è una chiara presa di posizione, un modo per guardare in faccia la tragedia e servirsi del palcoscenico per denunciarla ad alta voce.

Un teatro epidermico

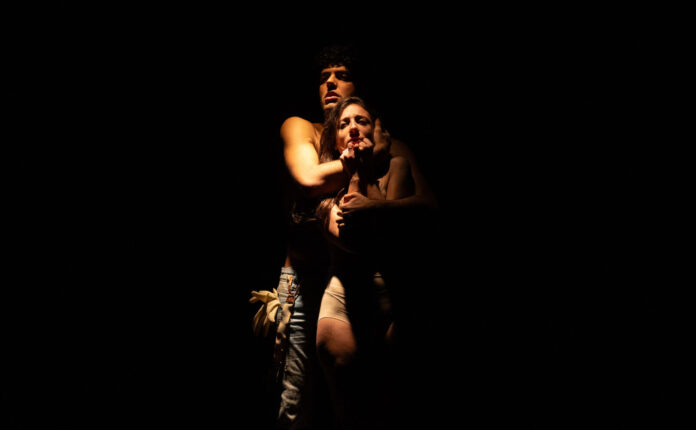

Scannasurice, diretto da Carlo Cerciello, mette in scena l’inatteso. Non appena si accendono le luci sul palcoscenico, ci si trova di fronte a un individuo in canottiera e mutande – uomo, donna, androgino o chissenefrega. Il nostro protagonista-topo in testa indossa una retina. Appare come un essere umile e solitario, dalla schiena ricurva e le gambe ripiegate su sé stesse come zampe. È fatto di carne e mistero. Il volto, infatti, non lo si riconosce, mascherato com’è da tutto quel trucco: gli occhi contornati di nero, le guance rosse e la faccia imbiancata (dallo spavento?).

Il testo di Scannasurice di Enzo Moscato del 1982 resta sospeso in un eterno presente. Ogni parola è di un’attualità terrificante. Le parole del nostro Scannasurice paiono provenire da un passato lontano. Sono ataviche, desuete, ma al contempo puntuali, perfettamente aderenti alla realtà che stiamo vivendo.

Ogni casa, ci confessa il protagonista, è fatta di «intonaco e divinità». Nascosto tra questi ipogei in procinto di franare, tra questi anfratti di un mondo sotterraneo, con un filo di voce il personaggio scandisce il suo soliloquio. Ed è di una chiarezza disarmante, al punto tale che anche le affermazioni in lingua napoletana, che potrebbero apparire più criptiche, difficili da cogliere alla lettera, arrivano dirette al cuore di chi ascolta grazie alla loro musicalità.

In Scannasurice la terra trema e pure gli uomini e le donne, insomma i napoletani («sempre trans, perché figure di transito») sono presi da un fremito. Il personaggio di Scannasurice li incarna tutti – «o è uno solo o l’evocazione di mille», avrebbe detto Enzo Moscato. Con profonda tragicità, ci guarda dritto negli occhi per raccontarci delle sue ferite, di quelle dei vicini, della gente del popolo. Si muove rapidamente tra le rovine di una dimora fatiscente, feritoia anch’essa da cui non entra più alcuna luce. Scannasurice è rannicchiato in sé stesso, pare un bozzolo, ma vorrebbe schiudersi. Le sue parole riproducono, infatti, un mantra, una liturgia, una preghiera, una richiesta d’aiuto disperata. Ecco che l’ossimoro, il paradosso, l’eresia trovano la sua figurazione carnale in Scannasurice. Il suo linguaggio passa repentinamente dall’italiano forbito al dialetto più popolare, con tutti i suoi lampi di ironia.

Scannasurice: un inferno ma anche un giardino

Scannasurice cerca le parole nel ricordo e con il corpo quasi ci accompagna nelle storie che narra. Fa strisciare anche noi sul pavimento della sua tana. Trasforma frammenti di quotidiano – che ci sembra di conoscere bene, ma le cui profondità ci intimoriscono – in visioni. Scende e sale, dall’alto al basso e, viceversa, sale e scende, dal basso all’alto. Mescola i due mondi, ereticamente. Forse, è per questo che il suo personaggio ci attrae e ci respinge. Ci mette dinanzi ai grandi misteri della vita, raccontandoci una piccola disavventura capitata a due sposi novelli e rimasta avvolta in un’aura di oscurità. Con arguzia, ma senza malizia, si serve dei minuziosi espedienti del mondo terreno per comunicare qualcosa d’altro: l’aldilà che, come osserva sapientemente Carlo Cerciello, per i napoletani è più un aldiquà.

Scannasurice è un personaggio prosaico e, tuttavia, di un incontenibile spessore poetico. Ci appare come un’immagine deformata riflessa nello specchio. Ma quell’immagine, se osserviamo attentamente, è la nostra. In ogni minimo gesto che Scannasurice compie si verifica tutta l’esistenza. L’esistenza di un reietto si sublima.

Scannasurice è un protagonista-archetipo che sfugge a precise definizioni, ma ciononostante conserva il suo statuto archetipico. È come il primo uomo o la prima donna sulla terra: il primo essere vivente forse era androgino.

Quando si attacca alla bottiglia semivuota e si mette alla finestra in attesa – di chi? Di cosa? Forse, solo d’amore – ognuno di noi sente aprirsi nello stomaco una voragine. Quando inizia a raccontare si perde e si distrae, perché le sue storie non sono fatti di cronaca. Alcuni dettagli gli sfuggono, sono perduti per sempre o reinventati. Si tratta di storie vere, – anche se non ha nessun documento firmato che possa testimoniarlo – ma tramandate oralmente, e per questo intrise di mito, di tracce favolistiche. Sono incomprensibilmente realistiche, «ibridi innesti» di fantasia e vita vissuta.

Scannasurice: il coraggio di un teatro eretico

Scannasurice parla di Napoli e dei napoletani, topi del quotidiano. Di tutti i popoli brutalmente oppressi da un potere predatorio e sempre più disumano. Della miseria e della lordura. Di una città che si veste e si riveste – e a volte addirittura si denuda -, che sempre si trasforma e rimane uguale a sé stessa. Scannasurice tenta di rappresentare l’irrappresentabile: la magia sottesa a tutte le cose. La magia e l’orrore, e, insieme, la fede e la paura.

Scannasurice è un personaggio bifronte o, forse, anche “trifronte”, in grado di «apparire, scintillare, morire». La notte indossa pelliccia e tacchi a spillo e simula un’identità, la offre in pasto al miglior offerente. Poi, però, torna a sgattaiolare nella sua stamberga, in quel loculo di casa in cui è confinato, ma dove può sentirsi libero di non definirsi e cullarsi nel suo senso di inadeguatezza e incompiutezza. Essere tutto e niente. Bisognoso e desideroso, ma pago dell’insufficienza, perché la vita, quella degli uomini, è insufficiente e Scannasurice lo sa.

Dopo aver dato un bacio ai suoi tarocchi, può iniziare la sua narrazione, il suo monologo interiore. Il tempo che l’acqua scenda nella cuccumella e i personaggi saranno stati presentati. Che ne sa Napoli, «sta Bella ‘Mbriana», di come si sente ora Scannasurice, faceva bene a sfotterla da piccolo…e pure mo’ non ci resta che sfotterla questa città, per provarci ancora a campare.

In un mondo in cui anche il cuore umano si sta automatizzando, rispondendo sempre meno ai richiami interni, in cui ci vogliono far credere che l’unica soluzione sia la distruzione spietata di tutto e di tutti, il teatro ha il dovere morale di costruire, di edificare ancora templi di poesia sulle macerie.

La scenografia di Scannasurice è un tempio e il protagonista un aruspice travestito da topo coraggioso, che con il suo potere comunicativo e disgraziatamente umano compie un miracolo: trasforma l’inferno in un giardino.

fonte foto di copertina: ufficio stampa