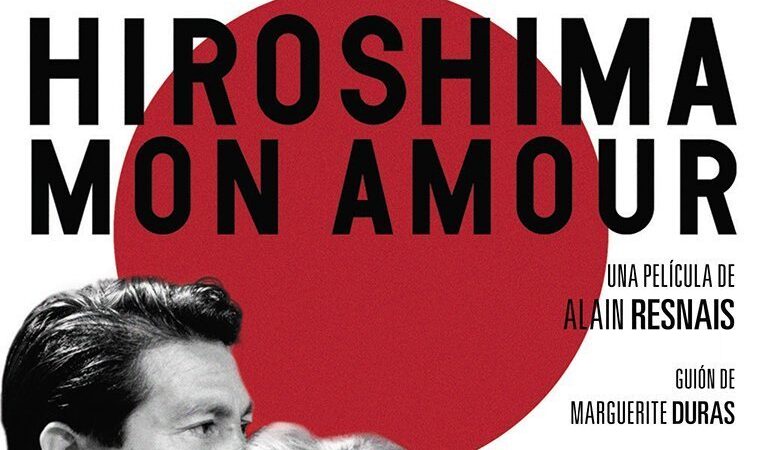

Nel 1959, il regista francese Alain Resnasis portò sul grande schermo Hiroshima Mon Amour, candidato agli Oscar del 1961 per “migliore sceneggiatura originale”, segnando un importante passo nella trattazione cinematografica della memoria della guerra e delle sue atrocità.

Tratto dal soggetto e la sceneggiatura della scrittrice francese Marguerite Duras, il film esplora la complessa natura della relazione tra memoria e tempo, interrogandosi su quanto possa essere frammentaria e incompleta la comprensione di un passato mai vissuto di persona.

Trama

Il film si apre con una voce fuori campo maschile che afferma: «Tu non hai visto niente a Hiroshima, niente».

La voce di una donna ribatte: «Ho visto tutto, tutto […] quattro volte al museo di Hiroshima […] fotografie, ricostruzione, in assenza di ogni altra cosa […] spiegazioni, in assenza di ogni altra cosa […] il ferro, il ferro bruciato, il ferro sciolto. Il ferro, diventato vulnerabile come la carne».

Ma la risposta dell’uomo rimane immutabile: una negazione ineluttabile. Questo pone gli spettatori di fronte a un’importante questione esistenziale: si può davvero dire di conoscere il passato quando se ne ascoltano solo gli echi confusi e se ne osservano unicamente le ricostruzioni modellate dalla mano umana?

La superficialità e l’inconsapevole arroganza che si celano dietro l’apparente interesse della donna nei confronti della città in ricostruzione emergono con sottigliezza in un dettaglio quasi impercettibile all’inizio del film, dopo che le voci fuoricampo ricevono finalmente un corpo e un volto. In seguito alla notte di passione tra i due, sulla quale si baserà l’intera premessa del film, la donna è mostrata mentre indossa uno yukata al rovescio rispetto alla tradizione: un tabù in Giappone, poiché chiudere il lato destro dell’indumento sopra quello sinistro è il modo in cui vengono vestiti i defunti durante il funerale. Questa particolare potrebbe suggerire la sua incapacità di cogliere pienamente il significato di ciò che Hiroshima rappresenta, al contrario di quanto sostiene nella prima scena del film.

I due protagonisti senza nome di Hiroshima mon amour sono un’attrice francese, giunta in città per recitare in un film sulla pace, e un architetto giapponese con cui intreccia un breve ma intensissimo affair. Entrambi si confrontano con i propri traumi legati alla guerra: lei ricorda la tragica liaison segreta con un soldato tedesco durante la campagna di Francia, culminata nei successivi abusi fisici e psicologici subiti dai suoi compaesani; lui rievoca la perdita della sua famiglia nel bombardamento del 6 agosto 1945. Il nuovo legame che li unisce e il confronto con il passato riaprono ferite profonde nell’animo della donna, permettendo al film di indagare i concetti di tempo e memoria. Questo intento emerge chiaramente sin dalla schermata del titolo, per la quale è stato scelto un simbolo astratto e molto evocativo: un’esplosione stilizzata, dal cui centro si diramano sottili vettori; rappresentazione visiva della propagazione del trauma nel tempo. La struttura del simbolo richiama anche la foce a delta del fiume Ōta, che, come in molte opere della genbaku bungaku, rappresenta il fluire ininterrotto del tempo e la persistenza della vita nonostante la catastrofe. Hiroshima appare sotto una luce nuova: mercatini e chioschetti con insegne in giapponese e in inglese, modellini del Genbaku Dome realizzati con perline, souvenir, autobus turistici che conducono gli stranieri negli atomic tour della città. La musica gioca un ruolo cruciale: nelle scene esterne che ritraggono le macerie, le composizioni assumono un tono cupo, dissonante e misterioso; nelle scene di interni, come quella ambientata nel museo di Hiroshima, il ragtime e altre melodie sincopate e più incalzanti sottolineano la natura posticcia e artificiale delle immagini mostrate. La scelta di un genere musicale made in USA non è casuale: funge da esplicito richiamo all’opprimente influenza americana nel dopoguerra, nonché alla loro responsabilità nei genocidi atomici.

La rappresentazione del trauma in Hiroshima mon amour

Partendo dalla convinzione che i reperti storici e gli artefatti umani siano solo meri sostituti delle esperienze di vita dirette, è possibile comprendere meglio il significato di quanto affermato dalla sceneggiatrice del film, Marguerite Duras: «È impossibile parlare di Hiroshima. Il massimo che si può fare è render nota l’impossibilità di parlare di Hiroshima». Questa è anche la chiave di lettura per comprendere uno degli elementi centrali del film: l’idea che chi non ha vissuto in prima persona il dramma dell’estate del 1945 non possa davvero comprendere quel passato nella sua interezza. È il motivo per cui Resnais adotta un approccio “laterale” alla narrazione di Hiroshima, sfuggendo alla prospettiva diretta tipica dei documentari storici.

In diverse occasioni durante il film, sembra che l’uomo giapponese evochi volutamente quei momenti nella donna, quasi con malizia, come se volesse costringerla a farle rivivere la sofferenza passata. In realtà, l’architetto si sta solo assicurando che lei possa fare i conti con il dolore che aveva sopito per tanti anni, per poterle permettere di voltare finalmente pagina. Seppellendo i ricordi del suo amore di guerra nei recessi della sua memoria, stava progressivamente dimenticando la tragedia; l’uomo giapponese è lì per aiutarla a ricordare, ad accettare e a vivere in pace con il suo passato.

La sofferenza è uno degli antidoti più efficaci contro la ripetizione degli errori passati; è proprio affrontando il naturale istinto di cancellare i ricordi della guerra e mantenendoli vivi nella nostra mente che oggi, nonostante gli equilibri globali siano più fragili che mai, si ha una maggiore consapevolezza degli orrori a cui il mondo andrebbe incontro se scoppiasse un vero e proprio conflitto su scala globale. Per le vittime di un trauma, rivivere il proprio passato è un processo molto doloroso; ancor più se, come nel caso dei personaggi del film, si cerca di superare il ricordo di una persona cara ormai defunta o della devastazione della propria città natale. Tuttavia, Hiroshima mon amour istruisce sull’importanza della determinazione nel trasformare i tormenti del passato nella forza del presente.

Qualche chicca su Rensais

Alla fine degli anni Cinquanta, Alain Resnais era già ben noto per i suoi documentari, avendo ottenuto particolare risonanza con Nuit et brouillard (Notte e nebbia), in cui raccontava i crimini perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. In seguito a questo grande successo, gli venne proposto di realizzare anche un documentario sul bombardamento di Hiroshima. Tuttavia, dopo mesi di esitazione, il regista maturò la convinzione che raccontare la tragedia giapponese in tutta la sua crudezza, senza averla vissuta, fosse un’impresa impossibile. Per questo, anziché un prodotto a stampo documentaristico, propose ai produttori una storia di finzione. Da questa svolta nacque un’opera di respiro più universale, incentrata su una riflessione profonda sulle modalità in cui gli esseri umani affrontano il ricordo e la sofferenza.

Fonte immagine: Amazon