Tanizaki Jun’ichiro è stato uno scrittore giapponese attivo dal 1910 al 1962. La sua opera più famosa è Sasame Yuki, Neve Sottile, scritta tra il 1943 e il 1948, periodo in cui si ritrova un Tanizaki già maturo.

Tanizaki è stato un autore innovativo e provocatorio che per primo ha parlato di tematiche scabrose e perverse. La sua letteratura si può suddividere in 3 correnti principali: un filone materno, in cui ricorda nostalgicamente la figura di sua madre, un filone giapponese in cui riscopre l’amore per la tradizione giapponese, dopo un periodo di attrazione per l’Occidente, infine un filone delle Akujo, ovvero donne crudeli.

Quest’ultimo è quello presente nell’opera Manji – La croce buddista: Tanizaki mostra per la prima volta la figura di Akujo, un tipo di donna che gode nel far soffrire gli uomini, spietata ma estremamente attraente, una femme fatale insomma.

Una particolarità di questo romanzo: è scritto interamente in dialetto di Osaka, perché in quel periodo l’autore si era innamorato del Giappone rurale del Kansai e aveva deciso di trasporre quest’infatuazione su forma scritta.

Manji: un intrigo amoroso

Manji di Tanizaki Jun’ichiro (1928- 1930) va oltre la tematica di dominazione femminile sul mondo maschile: la storia si incentra infatti sull’amore proibito tra due donne Sonoko, la voce narrante, e Mitsuko. Sonoko è una donna maritata che insegna pittura ad Osaka; quando questa stringe amicizia con una delle sue studentesse, la giovane e seducente Mitsuko, si spargeranno delle voci di una possibile storia tra le due donne.

Inizialmente il loro rapporto è solo platonico, successivamente entrambe le donne cederanno al desiderio ed intraprenderanno una relazione extraconiugale. Tutto sembra procedere senza destare sospetti, finché Sonoko non viene approcciata da Eijiro, il fidanzato di Mitsuko, che la mette in guardia dalla donna, affermando quanto la sua fidanzata sia in realtà meschina e manipolatrice. Nonostante gli avvertimenti la maestra di pittura, accecata dall’amore, ignora gli avvertimenti di Eijiro.

Nel mentre Kotaro, il marito di Sonoko, insospettito dal comportamento della moglie e dal forte legame stretto con l’allieva, vorrebbe delle spiegazioni da Mitsuko stessa. Ma la donna seduce Kotaro il quale, incapace di desistere alle avances della femme fatale, cede anche lui alle tentazioni.

Sonoko scopre della storia tra Kotaro e Mitsuko e, capendo che non c’è soluzione per questo amore proibito, i tre adulteri decidono di stringere un patto suicida, che però non va come previsto: Sonoko sarà l’unica a risvegliarsi, capendo che marito e amante l’hanno tradita anche sul letto di morte.

Un conflitto femminile

Sebbene Manji abbia 4 personaggi a tingere la storia con colori forti, le figure maschili assumono un ruolo quasi marginale: Eijiro è un fidanzato passivo, incapace di opporsi ai continui tradimenti di Mitsuko e anzi disposto a condividere la donna pur di non perderla. Kotaro è un marito ligio al dovere e rigido di principi che viene corrotto dal canto della sirena.

Al contrario le controparti femminili assumono due antipodi di donne che animano la tragedia psicologica. Se Mitsuko appare come una donna angelo, libera e spensierata, per poi rivelarsi invece un Akujo, bellissima ma che risulterà letale per tutti i personaggi della storia, Sonoko dal canto suo si sente insoddisfatta del suo matrimonio, sente che la vita coniugale la sta opprimendo e vorrebbe trovare una valvola di sfogo che la faccia sentire viva. Questa forma di evasione la trova nella giovane allieva: Mitsuko la fa sentire finalmente amata, le fa provare quelle gioie che il matrimonio le ha negato.

Un altro motivo che spinge le due donne all’adulterio si riscontra nell’idealizzazione che Sonoko fa di Mitsuko: vede nella ragazza il fiore della giovinezza che lei sta, invece, perdendo. Quindi, il brivido di un amore proibito, spinge la maestra a ritrovare quella sensazione di brio che, altrimenti, sarebbe lentamente andato a sfumare.

Amore e omosessualità in Giappone

Manji di Tanizaki Jun’ichiro mette sulla scena un dramma amoroso controverso per la sua epoca che però porta ad una riflessione più ampia sul rapporto dell’omosessualità nel Giappone moderno e contemporaneo.

Innanzitutto va detto che per quanto tragica e fatale la relazione tra Sonoko e Mitsuko si riveli, Tanizaki non mira a sminuire il loro amore o a farlo passare come lussuria, perversione e, soprattutto, il suicidio non rappresenta una forma di punizione per la relazione, è piuttosto una forma di liberazione dai tormenti del triangolo amoroso. Al contrario, mostra vulnerabilità, dissidi e travagli interiori rispetto alla società e ciò che viene considerato decorso. Si può dire che la rappresentazione omoerotica femminile del libro trasponga una visione molto più aperta e liberale non solo rispetto alla sua epoca, ma affronta dei tabù ancora fortemente radicati nella contemporaneità.

In Giappone, infatti, l’omosessualità rimane una tematica scomoda, il riconoscimento delle unioni civili tra coppie dello stesso sesso è un argomento a lungo dibattuto e, ad oggi, ancora non si è giunti ad un verdetto definitivo; anche se, per il momento, lo Stato non riconosce legalmente il matrimonio tra coppie omosessuali. Tuttavia bisogna ricordare non solo che l’omosessualità sia sempre esistita nel Paese nipponico, ma che sia stata spesso oggetto della letteratura in diversi periodi storici.

A dimostrazione di tale tesi basti pensare che nel periodo in cui vive Tanizaki vi è un’altra figura importantissima per la cultura giapponese, che parla di amori saffici: Kawabata Yasunari , vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1968, scrisse un romanzo intitolato Utsukushisa to Kanashimi to – L’amaro giardino di Lesbo, in cui si parlava di una coppia lesbo.

Quindi, concludendo, Manji di di Tanizaki Jun’ichiro è un’opera in cui un amore proibito assume toni grandiosi e drammatici, trascinando il lettore in una spirale di passione e tragedia.

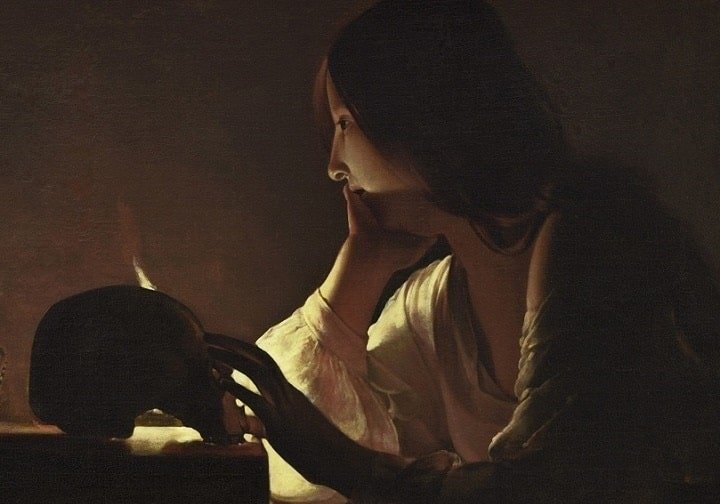

Fonte Immagine: Screenshot realizzato da Giorgia Manzo da “Manji” (1964), regia di Yasuzô Masumura. © Daiei Film