C’è un esercito silenzioso che costruisce il nostro mondo, giorno dopo giorno, respirando ciò che non dovrebbe. Sono muratori, saldatori, carpentieri, operai di fonderie, lavoratori della ceramica, dell’industria pesante, delle costruzioni stradali. Sono persone che non si limitano a usare le mani: usano il corpo intero, soprattutto i polmoni. Ogni giorno, inalano polveri sottili, fibre, particelle ultrafini e fumi tossici. È un’esposizione quotidiana, continua, sistematica. Eppure, proprio questa esposizione resta una delle realtà più ignorate della nostra epoca, perché il danno che infligge non si vede subito: si accumula, si sedimenta, si manifesta dopo anni, quando è troppo tardi per negarlo, ma anche troppo tardi per guarirlo.

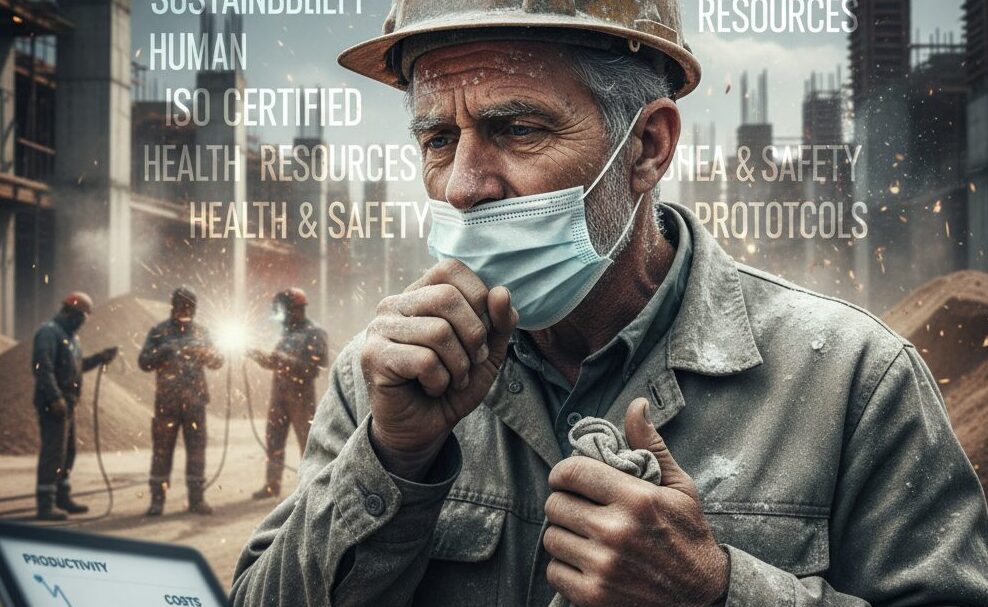

In questa dinamica, la società contemporanea indossa una maschera rassicurante fatta di parole come “benessere”, “sostenibilità”, “diritti”. Siamo circondati da slogan, da report ambientali, da impegni sulla salute e sicurezza, da certificazioni ISO, da piani strategici aziendali che parlano di “centralità della persona”. Ma è proprio nel cuore delle filiere produttive – nei cantieri, nelle fabbriche, negli impianti industriali – che queste parole perdono ogni senso. Perché se davvero la persona fosse centrale, non sarebbe accettabile che si possa lavorare otto, dieci ore al giorno respirando fibre di amianto ancora presenti in vecchie strutture, silice cristallina durante il taglio di pietre e cemento, fumi metallici da saldatura in ambienti non ventilati. Il sistema non li chiama più lavoratori. Li chiama “risorse umane”. Una definizione apparentemente neutra, ma che nasconde un’idea precisa: sono pezzi di un meccanismo. Se un pezzo si rompe, si sostituisce. Nessuno si ferma, nessuno si guarda indietro. La macchina sociale continua a girare, e chi cade non viene nemmeno contato. Viene archiviato sotto la voce “malattia”, “invalidità”, “morte naturale”. E chi subentra prende posto, respira al suo posto, si ammala al suo posto.

Dimostrare che una malattia è legata al lavoro è un’operazione complessa, faticosa, spesso impossibile. Le patologie respiratorie, i tumori polmonari, le allergie croniche vengono derubricate a fattori individuali: il fumo, l’ambiente domestico, la genetica. I datori di lavoro si difendono con la mancanza di prove certe, i sistemi assicurativi chiedono dati inoppugnabili, e l’onere della prova ricade proprio su chi è già malato, spesso con contratti deboli, in settori dove la voce si alza solo per essere zittita. Il sistema è costruito per non vedere, per non ascoltare, per non risarcire. E così la malattia professionale resta una faccenda privata, un problema del singolo, non una conseguenza collettiva. La verità è che l’economia moderna ha bisogno di corpi sacrificabili. Ha bisogno di persone che possano essere impiegate intensamente per un tempo limitato, fino all’usura, per poi essere sostituite. In questo ciclo, il malato è una perdita, non un allarme. L’efficienza è tutto, e la fragilità non ha valore. La salute non è una priorità: è una voce di costo da contenere, un rischio accettabile, un effetto collaterale della produttività. È il prezzo da pagare per far andare avanti la macchina.

E mentre i lavoratori respirano fibre, fumi e nanoparticelle che la scienza ha già ampiamente dimostrato essere pericolose – come la silice, il manganese, il cromo esavalente, le fibre minerali artificiali – il dibattito pubblico si occupa di benessere come fosse un argomento da talk show. Ci preoccupiamo della qualità dell’aria nelle città, ma ignoriamo quella nei cantieri. Siamo indignati per le sigarette accese nei luoghi pubblici, ma accettiamo che un operaio respiri polveri sottili per decenni senza che nessuno se ne occupi. Il diritto alla salute, così celebrato, è in realtà distribuito in modo diseguale. Chi lavora con il corpo spesso è escluso. Respirare diventa un privilegio, non un diritto.

In questo contesto, l’essere umano si trasforma in merce. Il suo tempo, la sua energia, perfino la sua capacità polmonare sono ridotti a variabili economiche. L’importante è che produca. L’importante è che resista. Ma non troppo a lungo. L’importante è che non si fermi. Questa logica è onnipresente: nei bandi pubblici al ribasso, nei subappalti a cascata, nelle esternalizzazioni che cancellano ogni responsabilità, nella mancanza di controlli reali sul campo, nei piani di prevenzione fittizi, nei DVR scritti solo per evitare multe. La sicurezza non è una priorità: è una seccatura, una pratica da evadere, un protocollo da firmare in fretta.

Uscire da questa mentalità è difficile, ma necessario. Serve un rovesciamento del paradigma. Serve mettere il corpo al centro, non come strumento produttivo, ma come soggetto di diritti. Il lavoro non può essere separato dalla salute. Non esiste lavoro degno che consumi l’essere umano. La sostenibilità, se vuole essere reale, deve essere anche fisica, respirabile, compatibile con la vita. Finché non cambieremo il modo in cui consideriamo il lavoro manuale, continueremo a costruire il nostro benessere sulla sofferenza altrui. Ogni edificio nuovo, ogni strada asfaltata, ogni prodotto industriale dovrebbe portarci a domandarci: chi l’ha costruito? A che prezzo? Quanti polmoni sono stati consumati per farlo? Ogni volta che un muratore tossisce, ogni volta che un saldatore ha l’affanno, ogni volta che un tecnico si ammala, la colpa non è della sorte. È della scelta collettiva di ignorare. E finché continueremo a ignorare, non potremo mai definirci davvero una società giusta.

(Di Yuleisy Cruz Lezcano)