Le guerre puniche furono una serie di tre conflitti combattuti tra la Repubblica Romana e Cartagine tra il 264 a.C. e il 146 a.C. Questo scontro epocale non solo definì il futuro delle due potenze, ma ridisegnò l’assetto geopolitico dell’intero bacino del Mediterraneo, consacrando Roma come potenza egemone. Lo scontro fu il risultato inevitabile delle ambizioni espansionistiche di due civiltà in piena ascesa.

Indice dei contenuti

- 1. Roma e Cartagine: due potenze in rotta di collisione

- 2. La Prima Guerra Punica (264-241 a.C.): la lotta per la Sicilia

- 3. La Seconda Guerra Punica (218-202 a.C.): Annibale contro Roma

- 4. La Terza Guerra Punica (149-146 a.C.): la distruzione di Cartagine

- 5. Le conseguenze: roma padrona del mediterraneo

| Conflitto e periodo | Caratteristiche ed esito |

|---|---|

| Prima Guerra Punica (264-241 a.C.) | Una guerra navale per il controllo della Sicilia. Roma sviluppa una flotta e vince, ottenendo la sua prima provincia. |

| Seconda Guerra Punica (218-202 a.C.) | Lo scontro epico tra il genio di Annibale e la resilienza di Roma. Si conclude con la vittoria di Scipione a Zama. |

| Terza Guerra Punica (149-146 a.C.) | L’assedio finale voluto da Roma per eliminare definitivamente la rivale. Si conclude con la distruzione totale di Cartagine. |

1. Roma e Cartagine: due potenze in rotta di collisione

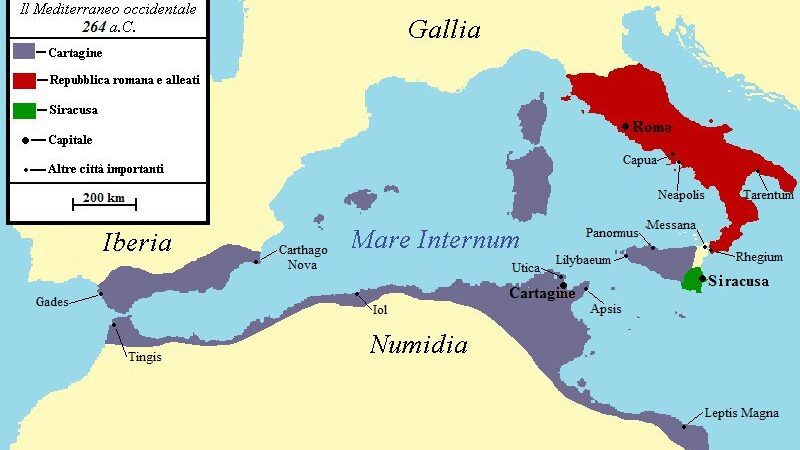

Alla metà del III secolo a.C., la Repubblica Romana dominava la penisola italiana e si affacciava sul Mediterraneo. La sua ascesa la mise in diretta competizione con Cartagine, ex colonia fenicia che controllava i traffici marittimi della parte occidentale del mare. La sfera d’influenza cartaginese si estendeva su Tunisia, Baleari, Corsica, Sardegna, Sicilia occidentale e Spagna meridionale. Retta da una potente oligarchia di commercianti e dotata di una flotta senza rivali, Cartagine era una metropoli prospera. Sebbene un trattato del 280 a.C. regolasse i loro rapporti, era evidente che lo scontro fosse solo questione di tempo.

2. La Prima Guerra Punica (264-241 a.C.): la lotta per la Sicilia

Il primo conflitto scoppiò nel 264 a.C. per il controllo di Messina, porto strategico in Sicilia. I Romani, che chiamavano i Cartaginesi “punici” (dal latino *Punicus*, cioè Fenicio), vedevano la presenza nemica sull’isola come una minaccia diretta. Dopo aver occupato Messina, i Romani costrinsero alla resa Siracusa e conquistarono Agrigento. Per contrastare il dominio navale cartaginese, Roma, potenza terrestre, compì uno sforzo produttivo senza precedenti, allestendo una flotta da guerra. Introdusse un’innovazione geniale: i “corvi”, passerelle uncinate che agganciavano le navi nemiche, trasformando la battaglia navale in un combattimento corpo a corpo, campo in cui i legionari eccellevano. Grazie a questa tattica, ottennero una vittoria chiave a Milazzo (260 a.C.). Dopo alterne vicende, inclusa una fallimentare spedizione in Africa, la vittoria decisiva giunse nel 241 a.C., quando il console Lutazio Catulo annientò la flotta nemica alle isole Egadi. Cartagine dovette accettare dure condizioni di pace: la rinuncia alla Sicilia, la restituzione dei prigionieri e un’ingente indennità di guerra. La Sicilia divenne così la prima provincia romana.

3. La Seconda Guerra Punica (218-202 a.C.): Annibale contro Roma

Umiliata e impoverita, Cartagine cercò la rivincita espandendosi in Spagna sotto la guida di Amilcare Barca e della sua potente famiglia. Fu suo figlio, il geniale generale Annibale Barca, a riaccendere il conflitto. Nel 219 a.C. espugnò Sagunto, città alleata di Roma, rendendo la guerra inevitabile. Annibale adottò una strategia audace: portare la guerra direttamente in Italia via terra per sollevare gli alleati italici contro Roma. La sua marcia attraverso le Alpi nel 218 a.C., con un esercito di decine di migliaia di uomini e 37 elefanti, è leggendaria. Una volta in Italia, inflisse ai Romani una serie di sconfitte devastanti sul Ticino, sul Trebbia e al lago Trasimeno. L’apice del suo genio tattico fu raggiunto nella battaglia di Canne (216 a.C.), una disfatta catastrofica per Roma. Nonostante la vittoria, il piano di Annibale non si realizzò appieno: la ribellione degli Italici fu solo parziale e i rinforzi da Cartagine non arrivarono. Nel frattempo, Roma, sotto la guida strategica di Quinto Fabio Massimo “il Temporeggiatore”, adottò una tattica di logoramento, evitando lo scontro aperto. La riscossa romana fu guidata dal giovane Publio Cornelio Scipione. Dopo aver conquistato la Spagna cartaginese, portò la guerra in Africa, costringendo Annibale a rientrare in patria. Lo scontro finale avvenne a Zama nel 202 a.C., dove Scipione, che da allora fu soprannominato “l’Africano”, sconfisse definitivamente Annibale.

4. La Terza Guerra Punica (149-146 a.C.): la distruzione di Cartagine

Nei cinquant’anni successivi, Roma consolidò il suo dominio, ma una parte del Senato, guidata da Marco Porcio Catone “il Censore”, continuava a temere la ripresa economica di Cartagine. Catone terminava ogni suo discorso con la celebre frase “*Ceterum censeo Carthaginem esse delendam*” (“Inoltre, ritengo che Cartagine debba essere distrutta”). Il pretesto per la guerra arrivò quando Cartagine, esasperata dalle continue aggressioni del vicino regno di Numidia, si difese militarmente, violando il trattato di pace. Roma dichiarò guerra. La Terza Guerra Punica fu un lungo e brutale assedio. Nonostante un’eroica resistenza, nel 146 a.C. Cartagine fu espugnata, rasa al suolo e il suo suolo simbolicamente cosparso di sale. Il suo territorio divenne la provincia romana d’Africa.

5. Le conseguenze: roma padrona del mediterraneo

La vittoria su Cartagine trasformò Roma nella padrona indiscussa del Mediterraneo occidentale. Le conseguenze furono profonde: il sistema delle province divenne il modello di amministrazione dei territori conquistati, come attestano le fonti storiche consultabili presso l’enciclopedia Treccani. L’enorme afflusso di ricchezze e di schiavi portò alla nascita del *latifundium* e a una crisi della piccola proprietà terriera, gettando i semi delle future tensioni sociali che avrebbero scosso la Repubblica. La cultura e l’arte romane furono profondamente influenzate dai contatti con il mondo ellenistico e punico, come testimoniano i reperti conservati in musei come il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. In definitiva, le guerre puniche segnarono il passaggio di Roma da potenza regionale a impero globale.

Prof. Giovanni Pellegrino

Articolo aggiornato il: 24/05/2024