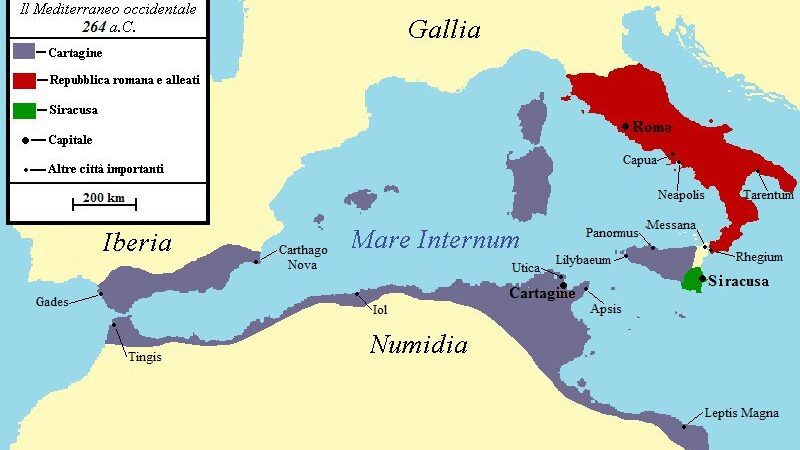

Dobbiamo dire che alla metà del 3 secolo a.C. Roma era ormai diventata una potenza economica e politica in grado di proiettarsi verso l’interro bacino del Mediterraneo.

Tale fatto la poneva in competizione con l’ex colonia fenicia di Cartagine.

Nella sua parte occidentale il bacino del Mediterraneo era nella sfera d’influenza di Cartagine .

Tale sfera d’influenza comprendeva l’odierna Tunisia l’area compresa tra le Baleari la Corsica , la Sardegna la Sicilia occidentale e la Spagna meridionale.

Dobbiamo dire che Cartagine è un importante città di circa 400.000 abitanti retta da una oligarchia di commercianti abili nella navigazione e nei traffici.

I cartaginesi erano un popolo abituato a sfruttare economicamente le popolazioni che cadevano sotto il suo dominio.

Cartagine e Roma avevano sempre regolato per via diplomatica le rispettive zone d’influenza fino a stringere un trattato di amicizia nel 280 a.C. ma come è facile comprendere era inevitabile che le due potenze entrambe animate da volontà espansionistica entrassero in conflitto.

Roma in particolare decise di affrontare la pericolosa avventura di una guerra poiché considerava Cartagine come una minaccia sempre incombente.

Inoltre Roma percepiva Cartagine come un ostacolo al controllo della Sicilia regione ricca di risorse agricole e minerarie .

Proprio per il controllo di uno strategico porto militare ovvero Messina scoppiò nel 264 a.C. la prima guerra punica ( i romani chiamavano i cartaginesi “punici” cioè fenici).

Occupata Messina i romani costrinsero alla resa Siracusa che si era alleata con Cartagine e poi conquistarono tutta la Sicilia orientale sino ad Agrigento.

Per contrastare il dominio cartaginese sul mare Roma decise di allestire una grande flotta da guerra.

Proprio grazie a tale flotta i romani ottennero una importante vittoria nei pressi dell’attuale Milazzo nel 260 a.C.

Senza dubbio tale sconfitta era un duro colpo per Cartagine che in ogni caso manteneva saldamente il controllo della parte occidentale della Sicilia.

Nel tentativo di forzare la situazione nel 206 a.C. i romani decisero di portare la guerra anche in Africa ma il console Attilio Regolo venne catturato con tutto il suo esercito l’anno successivo.

Ma nel 241 a.C. il console romano lutabio Catulo ottenne una importante vittoria navale alle isole Egadi.

I cartaginesi logorati dalla durissima guerra dovettero accettare dure condizioni di pace quale la restituzione di tutti i prigionieri il pagamento di una forte indennità di guerra nonché la rinuncia totale alla Sicilia .

Tale regione divenne in quello stesso anno la prima provincia romana .

Dobbiamo chiarire che vennero chiamate province le conquiste romane al difuori dell’Italia continentale.

Alla Sicilia seguirono pochi anni dopo la fine della guerra la Sardegna e la Corsica che nel 237 a.C. i romani si fecero consegnare dai cartaginesi approfittando della loro debolezza.

Le due isole vennero a costituire la seconda provincia romana .

Sull’opposto versante adriatico Roma intervenne con successo in Illiria per bloccare le incursioni dei pirati locali contro le coste italiane.

Ancora più importante fu la vittoria contro i galli ottenuta dal console Gaio Marcello a Casteggio nel 222 a.C.

Infatti tale vittoria diede ai romani la possibilità di occupare la città di Mediolanum e di garantirsi il controllo di buona parte della pianura padana.

A presidio dei nuovi territori vennero fondate nuove colonie a Piacenza e a Cremona ulteriori duri scontri diedero infine la possibilità ai romani di ottenere il controllo dell’intera pianura padana.

Ma a quel punto si riaprirono anche i conti con Cartagine.

Infatti la città gravemente danneggiata dalla perdita dei suoi possedimenti in Sicilia ,dalla fine del monopolio sui commerci marittimi e dalle pesanti indennità di guerra versate iniziò una politica di espansione in Spagna.

Cartagine aveva intenzione infatti di impadronirsi delle ricchezze minerarie di quella regione .

Questa espansione guidata dalla potente famiglia mercantile dei Barca portò le due potenze nuovamente in collisione dato che anche Roma aveva interessi nella Spagna settentrionale .

Nel 219 a.C. il giovane e abile generale Annibale Barca espugnò la città di Sagunto che si trovava nell’area d’influenza cartaginese ma era alleata di Roma.

I romani dichiararono subito guerra ai cartaginesi.

Annibale impostò questa guerra passata alla storia come seconda guerra punica con una strategia del tutto nuova.

Infatti Annibale decise di combattere per terra anziché per mare.

Il generale cartaginese decise di penetrare in Italia per far sollevare i galli e gli Italici contro Roma per puntare alla fine contro Roma stessa.

Nuova fu anche la via scelta da Annibale per mettere in pratica il suo piano ovvero l’attraversamento delle Alpi (218 a.C.).

Partito con circa 70.000 uomini e 37 elefanti l’esercito di Annibale giunse nella pianura padana dopo una marcia massacrante che gli costò gravi perdite di animali e di uomini.

Qui tuttavia rafforzati dalle popolazioni galliche che passarono dalla loro parte i cartaginesi sconfissero i romani presso il Ticino e presso il Trebbia.

L’anno seguente i cartaginesi dopo aver varcato l’appennino sconfissero di nuovo i romani presso il lago Trasimeno.

La battaglia decisiva avvenne a Canne nel 216 a.C. e la sconfitta fu terribile.

I romani persero 40.000 uomini tra caduti e prigionieri e lo stesso console Emilio Paolo

che guidava l’esercito romano venne ucciso.

Nonostante tutto canne rappresentò una svolta nella guerra poiché pur segnando il trionfo di Annibale mise anche a nudo i limiti della sua strategia.

Infatti anche l’esercito cartaginese era duramente provato .

Pertanto Annibale decise di concentrare i suoi uomini nella città di Capua passata dalla sua parte per riprende5re forza e attendere aiuti e rifornimenti.

Tali aiuti tardavano tuttavia ad arrivare a causa della presenza romana in Spagna.

Inoltre quella ribellione dei popoli italici contro Roma sulla quale Annibale contava si verificò solo in parte.

Pertanto il comandante cartaginese fu costretto a trascorrere immobile a Capua alcuni anni dal 216 a. 211 a.C.

Tale situazione invece di rinforzarlo finì per minare le sue forza militari e la sua strategia.

Nel frattempo Roma ebbe modo e tempo per riprendersi.

Le ricchezze pubbliche private dei romani furono impiegate per le spese di guerra cosicché si riuscì ad armare un esercito di ben 20 legioni .

La riscossa dei romani iniziò nel 211 a.C. quando Capua fu rasa al suolo e Annibale fu costretto a ritirarsi più a sud.

La Sicilia ritornò in mano romana l’anno seguente.

Tra il 210 e 206 a.C. l’esercito romano sotto la guida di Cornelio Scipione riuscì a sottrarre ai cartaginesi gran parte della Spagna.

Infine nel 207 a. C. Asdrubale fratello di Annibale fu sconfitto nella battaglia del fiume Metauro presso Senigallia.

In tale disastrosa battaglia per i cartaginesi Asdrubale venne ucciso.

La svolta definitiva e conclusiva della guerra si ebbe in Africa.

Infatti nel 202 a.C. il console Cornelio Scipione sconfisse i cartaginesi nella battaglia di Zama nel retroterra tunisino.

A causa di tale vittoria importantissima Cornelio Scipione si guadagnò il soprannome di Africano.

Dopo tale battaglia Annibale fuggì in Oriente mentre Cartagine dovette arrendersi e subire durissime condizioni di pace: rinuncia alla Spagna; consegna della flotta; pagamento di una enorme indennità ; divieto di fare guerra a chiunque senza il consenso di Roma.

In definitiva possiamo dire che anche se la città di Cartagine restò intatta la sua potenza era irrimediabilmente distrutta.

Alla fine della seconda guerra punica Roma dominava ormai il mediterraneo occidentale.

Prof. Giovanni Pellegrino