Il concetto di noia nell’esistenzialismo può essere considerato il centro della riflessione filosofica dell’Ottocento e di parte del Novecento, influenzando in maniera rilevante il contesto letterario e sociale. In particolare, figurano due principali autori, Kierkegaard e Heidegger, tra i fautori della riflessione di tipo esistenzialista, che pongono le basi per la diffusione di un nuovo movimento filosofico e culturale che soltanto più tardi sarà definito come esistenzialismo, termine introdotto dall’autore francese Jean-Paul Sartre.

Il concetto di noia in Kierkegaard

Søren Kierkegaard (1813-1855) è da considerarsi il padre dell’esistenzialismo, in quanto ha affrontato i temi più intricati e complessi legati alla vita umana, contribuendo alla storia del sapere filosofico in maniera incontrovertibile. Per Kierkegaard, il concetto di noia rappresenta qualche cosa di ben più ampio di un semplice sentimento passeggero o uno stato d’animo che si presenta privo di interesse. Essa è, piuttosto, da ritenersi una categoria esistenziale, rivelatrice del dramma umano. In Aut-Aut ( che viene tradotto in danese Enten–Eller, 1843), opera chiave del periodo estetico kierkegaardiano, la noia viene tematizzata in rapporto ad una vita dedita dall’estetica, cioè alla ricerca del piacere: è la conseguenza inevitabile di una vita non riflessa, ossia improntata alla dispersione e all’inautenticità. L’individuo che si annoia si macchia di colpevolezza perché ha scelto di non scegliere, ha eluso l’impegno della vita etica e religiosa, e si ritrova svuotato, privo di significato. La noia, dunque, è per Kierkegaard più di un disagio psicologico: essa è il sintomo di un’esistenza che ha perso il rapporto autentico con sé stessa e con l’assoluto.

Il concetto di noia in Heidegger

Il pensiero di Martin Heidegger (1889-1976) si sostanzia nel concetto dell’essere, e nello specifico dell’esser-ci (Dasein in tedesco): «esserci» equivale ad esistere nel mondo in quanto ente privilegiato, che ha la facoltà di mettersi in questione, ponendosi il problema dell’essere; è l’uomo, gettato nel mondo, nelle relative limitazioni che ciò comporta, ma anche nella possibilità di discostarsene per scegliere la libertà. Per Heidegger, esistono sostanzialmente tre stadi della noia: il primo è rappresentato da un tipo di noia che ci caratterizza quando attendiamo un evento, come l’attesa di un treno in stazione. In questa situazione, la noia è riconducibile a un determinato contenuto, insomma, si è “annoiati da qualcosa”, ovvero dall’evento che tarda a verificarsi. Il secondo tipo di noia è rappresentato da uno stadio “intermedio”, nel quale si prova noia verso un evento specifico, come una situazione mondana; in questo caso, la noia non si riferisce più a un solo oggetto, bensì a un intero contesto situazionale: si è annoiati da “qualcosa nel suo insieme“. Il terzo tipo di noia è il più estremo, radicale, e non trova configurazione in un determinato evento. Si tratta di una noia generale, indefinita, non legata a qualcosa di specifico, ma ad una condizione di tipo esistenziale. In tale esperienza, dunque, non si è più annoiati da qualcosa, ma si è semplicemente annoiati, ed ogni cosa nel mondo perde la sua rilevanza.

La noia nell’esistenzialismo è legata, secondo i due autori, ad un pensiero dinamico: non viene concepita come elemento da sopportare passivamente, ma deve, piuttosto, essere il presupposto base da cui partire per migliorare tale condizione.

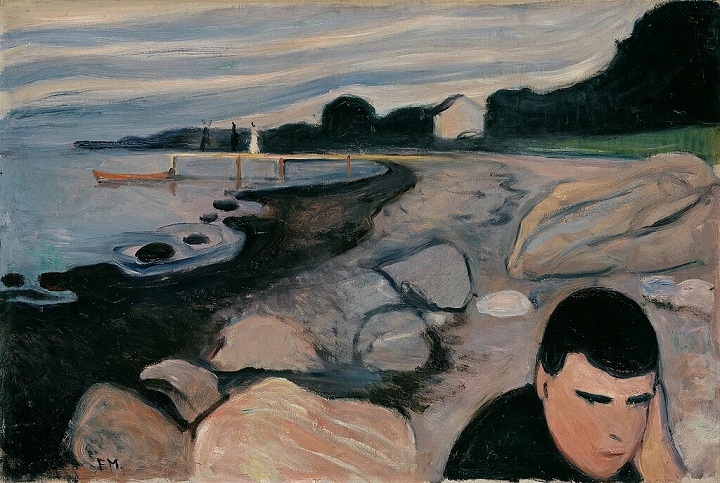

Fonte Immagine in evidenza: Wikipedia (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Munch_Melankoli_1892.jpg).