Dietro al successo notevole e apparentemente immortale di alcuni artisti della musica italiana (come, i Ricchi e Poveri, Toto Cutugno, Albano e Romina, e molti altri ), celebrati dal popolo russo sia nell’era sovietica che post-sovietica, si cela una spiegazione che ha radici ben più profonde, che vanno oltre al semplice fascino mediterraneo che l’Italia da sempre ha suscitato nelle persone dell’est.

In questo articolo, esploreremo i motivi che si celano dietro all’amore incondizionato dei russi per alcuni artisti della musica italiana di qualche decennio fa, lì ancora oggi venerati, mentre nella loro patria stanno vivendo un lungo declino

Occorre fare alcune premesse storiche prima di affrontare più nel dettaglio la vera e propria ‘fissazione’ dei russi per la musica italiana.

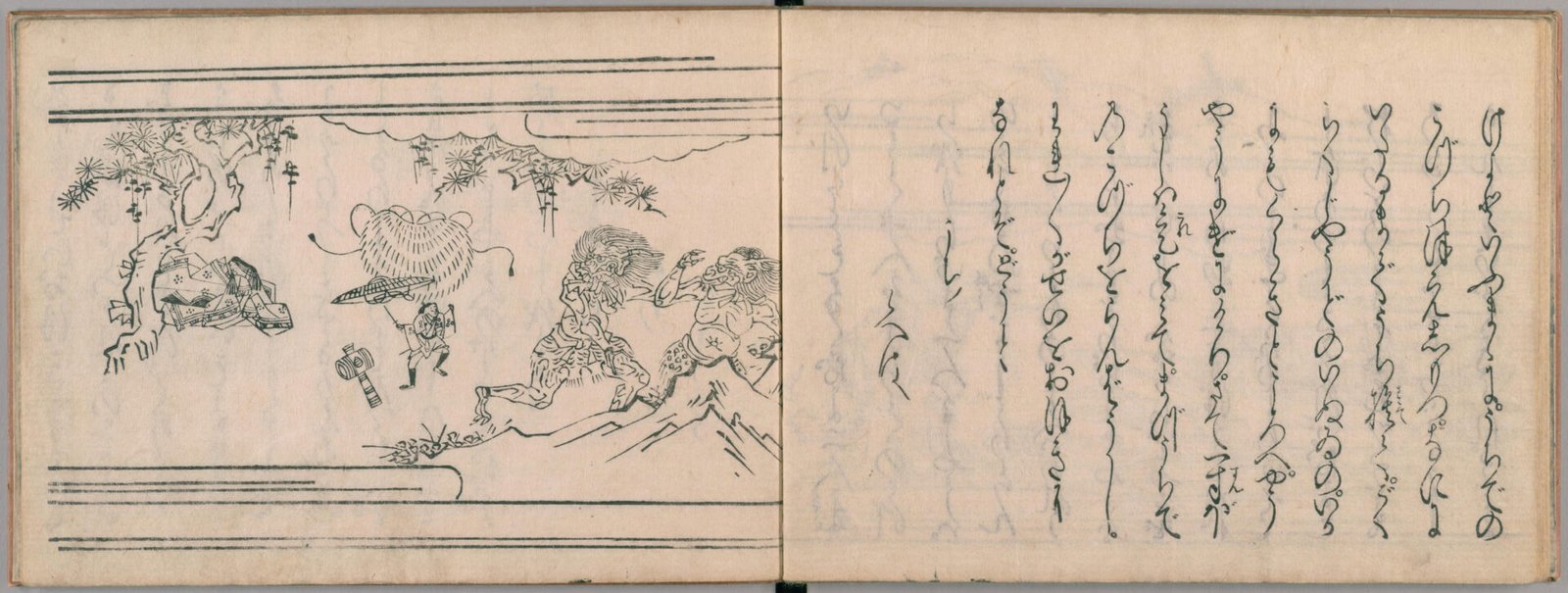

Il fascino che il popolo russo prova per l’Italia ha radici molto profonde, che va oltre i grandi artisti della musica italiana, radici risalenti addirittura alla fine del Medioevo. Un esempio tangibile è rappresentato dallo Zar Ivan III, soprannominato ‘Il Grande’, il quale contattò architetti e artisti italiani per la costruzione del Cremlino di Mosca. Nomi come Aristotele Fioravanti, pressoché sconosciuti per noi, contribuirono a conferire allo zar e alla sua corte uno status di grandezza e prestigio. Questo fenomeno si ripeté anche successivamente, ad esempio nel XVIII secolo, in particolare per la città di San Pietroburgo, voluta dallo zar Pietro il Grande, desideroso di aprire “una finestra sull’Europa”, per edificare una nuova capitale che fosse più a contatto con il mondo occidentale: in quest’occasione, l’architetto Bartolomeo Rastrelli progettò la maggior parte degli edifici imperiali dell’epoca. L’Italia è da sempre sinonimo di bellezza per i russi, in tutte le sue forme. Anche gli scrittori che hanno caratterizzato il cosiddetto “Secolo d’Oro” della letteratura russa non sono stati immuni da questo fascino: Gogol’, ad esempio, era profondamente innamorato dell’Italia, mentre Tolstoj fece trascorrere nel Bel Paese una lunga vacanza ad Anna Karenina e al suo amante Aleksej Vronskij nel suo celebre romanzo. Il golfo di Napoli fu addirittura il luogo di una scuola rivoluzionaria fondata da Maksim Gor’kij, intellettuale e drammaturgo russo, all’inizio del Novecento. Inoltre, i russi furono tra i primi ad intervenire quando Messina fu colpita dal terribile terremoto del 1908, con le loro navi al largo di Augusta e i marinai che estrassero 800 persone dalle macerie e fornirono assistenza alla città devastata. Naturalmente, vi fu un periodo di crisi nella relazione tra Russia e Italia durante e dopo le guerre, dovuto anche alla diffusione di un sentimento anticomunista e filo americano. Nonostante ciò, negli anni Sessanta, l’Unione Sovietica riscoprì l’affetto per l’Italia: la Fiat stipulò un accordo con il governo sovietico per motorizzare il Paese. La città testimone di questo miracolo automobilistico russo fu Togliatti; sì, avete capito bene, questa città venne ribattezzata con questo nome in onore del segretario del PCI, ed è erroneamente chiamata da noi italiani Togliattigrad e porta questo nome dal 1964, anno della morte del segretario del PCI. Questo episodio è solo un altro esempio dell’ammirazione totale che l’Italia suscitava nelle regioni del Volga.

Premesso il dato storico, ora si può iniziare a parlare del successo della musica italiana in Russia

Addentrandoci sempre di più nell’epoca della cultura pop, possiamo finalmente rispondere alla domanda iniziale sul perché i russi siano così affascinati da Sanremo e da tutti quegli artisti della musica italiana degli anni Ottanta. Mentre nel resto del mondo Elvis Presley viene acclamato come idolo delle folle, in URSS gli eroi sono diversi, di stampo ovviamente propagandistico, e tra di essi spicca Jurij Gagarin, il primo uomo nello spazio, il “cosmonauta” russo per eccellenza. Tuttavia, a creare una piccola breccia nella Cortina di ferro, ci fu la ‘nostra’ Gina Lollobrigida, grande fautrice del successo della musica italiana in tutto il mondo. In un rovesciamento di ruoli, fu lei a chiedere un autografo a Gagarin, creando un mito che ha entusiasmato l’URSS e il mondo intero. L’Unione Sovietica era in fermento totale e la foto che mostrava l’attrice dare un bacio sulla guancia al cosmonauta divenne virale in tutto il mondo.

I russi e il grande cantante Robertino Loreti

In URSS, ogni prodotto musicale occidentale era ovviamente soggetto a censura. I Beatles, i Rolling Stones e tanti altri pionieri di quella che sarebbe stata la musica rock circolavano solo attraverso il rischioso mercato nero. È in questo contesto di rigida censura degli anni Sessanta che emerse quello che sarebbe diventato uno dei più grandi artisti della musica italiana per i sovietici: l’italiano Robertino Loreti.

Questo cantante, assolutamente sconosciuto in Italia, finì col diventare una vera e propria leggenda in Unione Sovietica. Robertino nasce nel 1947 a Roma in una famiglia povera e numerosa. Ha un talento naturale per il canto e sin da piccolo si esibisce nei caffè romani, dove viene notato da un regista danese che lo scrittura a soli undici anni. L’ingresso dei suoi dischi in Unione Sovietica avvenne clandestinamente, “come in un romanzo di spie” – raccontò poi lo stesso Robertino – “tramite un baratto, al confine tra Russia e Finlandia, lungo la cortina di ferro: i soldati finlandesi erano rimasti senza sigarette, le chiesero ai colleghi russi e in cambio gli diedero un disco mio, che poi venne copiato e dilagò dappertutto”.

Era l’inizio degli anni Sessanta quando Robertino Loreti divenne una vera e propria leggenda in Unione Sovietica. Si narra che persino la cosmonauta Valentina Tereškova mentre era in orbita per la prima volta nel 1963 chiese di ascoltare le canzoni del giovane cantante italiano.

Il sogno italiano

Il grande successo della musica italiana è collegato soprattutto all’immagine di un’Italia romantica e piena di bellezza, che ha contribuito a creare uno stereotipo positivo nella mente dei russi e che si consolidò ulteriormente negli anni Ottanta, quando le regole del regime si fecero più permissive e le canzoni italiane superarono facilmente i filtri della censura. Una svolta significativa avvenne nel 1984, quando il Cremlino decise di trasmettere le repliche del Festival di Sanremo. Anche se censurate (è il caso di Eros Ramazzotti, presentatosi quell’anno sul palco con la sua canzone Terra Promessa in jeans stracciati), il successo della musica italiana ebbe un grande impatto nell’URSS, contribuendo a diffondere l’immagine di un paese forte e prospero e dall’estetica assolutamente romantica. Concerti dal vivo di artisti italiani in territorio russo, come quelli dei Ricchi e Poveri nel 1986, contribuirono ulteriormente a rafforzare l’immagine dell’Italia all’estero. Adriano Celentano, soprannominato “il Molleggiato”, raggiunse lo status di divinità per i russi grazie ai suoi film, che venivano spesso trasmessi in occasione del Capodanno. Pellicole come Yuppi du e Il bisbetico domato erano conosciute da ogni russo nato tra gli anni Settanta e Ottanta. Con il crollo dell’URSS nel 1991, le cose iniziarono a cambiare e l’adorazione per Sanremo si affievolì temporaneamente, a causa della crisi scatenata dai moti rivoluzionari che attraversavano il Paese. Tuttavia, le nuove generazioni non hanno dimenticato la musica italiana e continuano a ironizzare su questa passione dei loro genitori, dimostrando un atteggiamento più distaccato nei confronti del fenomeno. Eppure, l’interesse per la musica italiana degli anni Ottanta e per Sanremo non fu una semplice fissazione, ma costituiva per tanti giovani di allora un’opportunità per sfuggire alla grigia quotidianità sovietica e sognare un mondo più colorato e diverso.

Fonte immagine: Wikimedia Commons