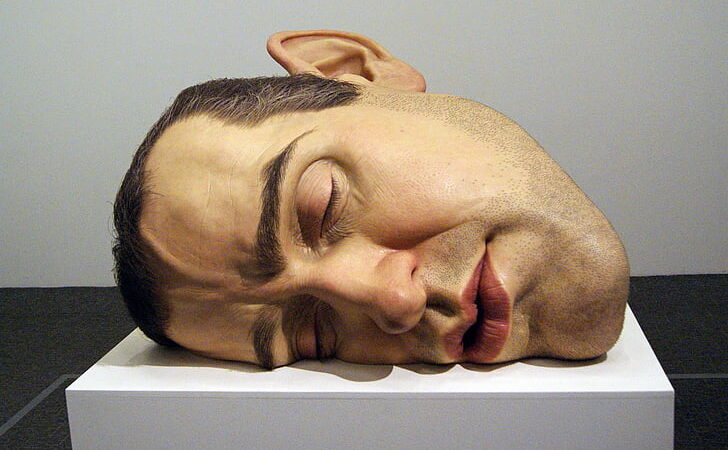

Ron Mueck è uno scultore australiano, nato a Melbourne nel 1958, appartenente alla corrente artistica dell’iperrealismo. La sua esperienza ha avuto inizio nell’ambito cinematografico, dove ha avuto modo di esercitarsi sulla realizzazione di effetti speciali e modelli animati e con resine, silicone e materiali polivinili, con i quali, poi, ha iniziato a comporre le sue statue. Ma la sua fama è giunta abbastanza tardi, nel 1996 a Londra: a garantire il successo fu la sua prima sua prima statua Dead Dad. La scultura iperrealista di Ron Mueck ritrae il cadavere nudo del padre dell’artista con dovizia di particolari, esposta nelle stanze di Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection. Da quel momento, ha importato il suo straordinario talento in vari luoghi illustri, tra i quali anche alla Biennale di Venezia.

L’iperrealismo di Mueck: una lente sull’umanità

La scultura iperrealista di Ron Mueck ritrae esseri umani comuni nei momenti quotidiani. L’attenzione e la cura per ogni minimo dettaglio, reso con un realismo sconvolgente, restituiscono smorfie che esprimono un’intimità profonda quanto mai vera. Le dimensioni dei soggetti sono esorbitanti a tal punto che sembrano quasi deformate, pur essendo precisamente proporzionate: la scultura iperrealista di Ron Mueck diventa dunque una sorta di lente di ingrandimento attraverso la quale si possono guardare meglio e più da vicino gli stati d’animo e le emozioni, quelli che si trovano in fondo a ciascun essere umano, nei meandri reconditi dell’animo. La loro essenza statuaria restituisce corpi immobili in condizioni di sottintesa vulnerabilità, alle quali viene data concretezza.

La scultura iperrealista di Ron Mueck: Dead Dad

Dare corpo alla vulnerabilità significa per le statue di Mueck esternare la fragilità dell’esistenza: non a caso le dimensioni vengono deformate, per rendere visibile – dunque reale – che dietro a tante speculazioni, l’essere umano è cagionevole, sia fisicamente che mentalmente. Ed una tale sintesi tra l’espressività della sfera corporea e di quella più astratta, l’artista la raggiunge a livelli che toccano il sublime nella sua scultura iperrealista Dead Dad.

Un corpo al centro della stanza, piccolo e immobile. Il volto ormai esangue, con le rughe d’espressione a segnarlo per sempre. Forse qualcosa di più intimo della morte non c’è: quel momento in cui si smette di essere altro, ci si priva di ogni convenzione e si smette di indossare una maschera. In quel preciso istante probabilmente si è sé stessi per davvero, senza se e senza ma, colti senza protezione, totalmente vulnerabili quanto fragili. Così Ron Mueck ritrae il cadavere di suo padre, quasi un puntino sparso in mezzo ad una stanza enorme, terribilmente iperreale e terribilmente umano.

Fonte immagine copertina: pickpik