La prima conquista nel percorso di uscita dalla violenza di genere rimane una delle più difficili: riconoscere che ciò che si sta vivendo non è normale, non è una colpa personale e soprattutto non è una condizione inevitabile. Questa presa di coscienza è un momento fragile, spesso ostacolato da anni di abusi, manipolazioni, colpevolizzazioni, paure, ricatti psicologici o economici. La donna vittima di violenza, sia essa un episodio isolato, un’aggressione sessuale o una relazione di coppia segnata dalla sopraffazione, può trovarsi in uno stato mentale in cui la chiarezza sembra impossibile. A volte prevale la paralisi emotiva, altre la vergogna, altre ancora la paura del giudizio, dello stigma sociale, delle frasi che troppe vittime hanno sentito sussurrare o gridare contro di loro: che erano vestite in un certo modo, che frequentavano un certo luogo, che “se la sono cercata”. A tutto questo si aggiunge una sensazione più profonda e devastante: quella di essere sporche dentro, indegne, sbagliate. È questo cocktail di emozioni a bloccare molte donne dal chiedere aiuto, dal denunciare, dal trovare un varco verso la salvezza.

Proprio in questa zona d’ombra, dove le parole non riescono ancora a farsi ascoltare, la narrazione e la poesia diventano strumenti potenti, a volte decisivi. Non si tratta semplicemente di scrivere o leggere: si tratta di creare uno spazio di libertà in cui la donna possa esprimere ciò che è accaduto senza sentirsi giudicata, senza essere sovrastata dal dolore, senza essere costretta a parlare quando ancora non è pronta. In molti centri antiviolenza, in case rifugio, in gruppi di sostegno, ma anche in percorsi terapeutici individuali, la narrazione guidata e la poesia vengono utilizzate come mezzi per avvicinare lentamente la vittima alla propria storia. È un lavoro lento, delicato, che consente di fare ciò che spesso è impossibile fare a voce: mettere ordine nel caos interiore.

Le scienze sociali hanno analizzato da decenni il potere dell’auto-racconto. Sociologi come Arthur Frank, che ha studiato la narrazione nelle persone che hanno vissuto traumi e malattie, sostengono che raccontare la propria esperienza permette alla persona di “riappropriarsi” del proprio vissuto e di collocarlo dentro una storia più grande, non più dominata dall’evento traumatico ma capace di trasformarlo. Anche le ricerche delle studiose statunitensi Ann Wolbert Burgess e Lynda Lytle Holmström, note per aver descritto i processi psicologici delle vittime di violenza sessuale, hanno evidenziato come molte donne trovino sollievo e alleanza terapeutica nel narrare il trauma in forme simboliche, frammentate o creative, prima ancora che in un racconto lineare. Il trauma, infatti, raramente si presenta come una storia coerente: spesso vive come immagine, odore, tensione muscolare, buio, silenzio, confusione. La poesia e la scrittura creativa diventano allora un modo per dare voce alle sensazioni quando la narrazione tradizionale è ancora troppo dolorosa o minacciosa.

Tra le tecniche più utilizzate nei centri che integrano la narrazione vi è la scrittura autobiografica protetta: la donna scrive in un quaderno personale, senza obbligo di leggere o condividere. In questo spazio privato, emergono frasi spezzate, metafore, immagini. A volte non si parla nemmeno dell’evento violento, ma di un colore, di un luogo, di un animale, di un ricordo remoto: eppure, quelle immagini parlano del trauma più di qualsiasi descrizione diretta. Un’altra tecnica è la narrazione collettiva, in cui un gruppo di donne costruisce insieme una storia immaginaria che racchiude pezzi delle loro vite: un personaggio che cade e si rialza, una porta che si apre, un viaggio che comincia. Ogni donna partecipa solo per la parte che si sente pronta a condividere. La metafora protegge, ma allo stesso tempo permette di raccontare.

La poesia ha un ruolo altrettanto fondamentale. Le rime interne, il ritmo, l’uso di immagini simboliche aiutano a contenere emozioni che altrimenti esploderebbero in modo incontrollabile. Tecniche di poesia guidata, in cui viene proposta una frase iniziale da completare, o una parola da esplorare con immagini e sensazioni, permettono alla donna di esprimere rabbia, paura, tristezza, ma anche desideri e speranze. La poesia mira direttamente all’emozione: non chiede spiegazioni, non richiede una logica, non pretende una cronologia. È un linguaggio che accoglie il frammento e il non detto, e per chi ha vissuto la violenza questo può essere estremamente liberatorio.

In alcuni percorsi viene utilizzata la “poesia dell’identità”, una tecnica sviluppata in vari contesti terapeutici anglosassoni in cui la donna è invitata a descriversi attraverso immagini simboliche: “sono una radice che resiste sotto terra”, “sono un guscio che si è incrinato”, “sono una porta che si è chiusa per proteggersi”. A poco a poco, con il sostegno delle operatrici e del gruppo, queste immagini cambiano: la radice diventa un albero, il guscio diventa un seme che apre la strada alla vita. È un processo dolce ma potente, che permette di riscrivere la storia di sé stesse, non più solo come vittime, ma come soggetti in trasformazione.

Molti centri antiviolenza hanno integrato queste tecniche nei loro programmi, spesso ispirandosi anche a progetti internazionali come quello noto come Progetto TAMAR, un percorso educativo e terapeutico orientato ai traumi complessi. Al cuore di questo modello vi è l’idea che la guarigione avvenga non solo attraverso la conoscenza teorica del trauma, ma anche attraverso la creatività, la narrazione, l’arte. Le donne coinvolte partecipano a incontri in cui scrittura, disegno, colore e narrazione si intrecciano per permettere di dare forma all’indicibile. Nei gruppi, la poesia viene spesso utilizzata come mezzo per rafforzare l’autostima e riconoscere la propria forza: nelle parole delle altre donne la vittima ritrova un pezzo di sé, e quel frammento, riconosciuto e accolto, diventa un passo verso la rinascita.

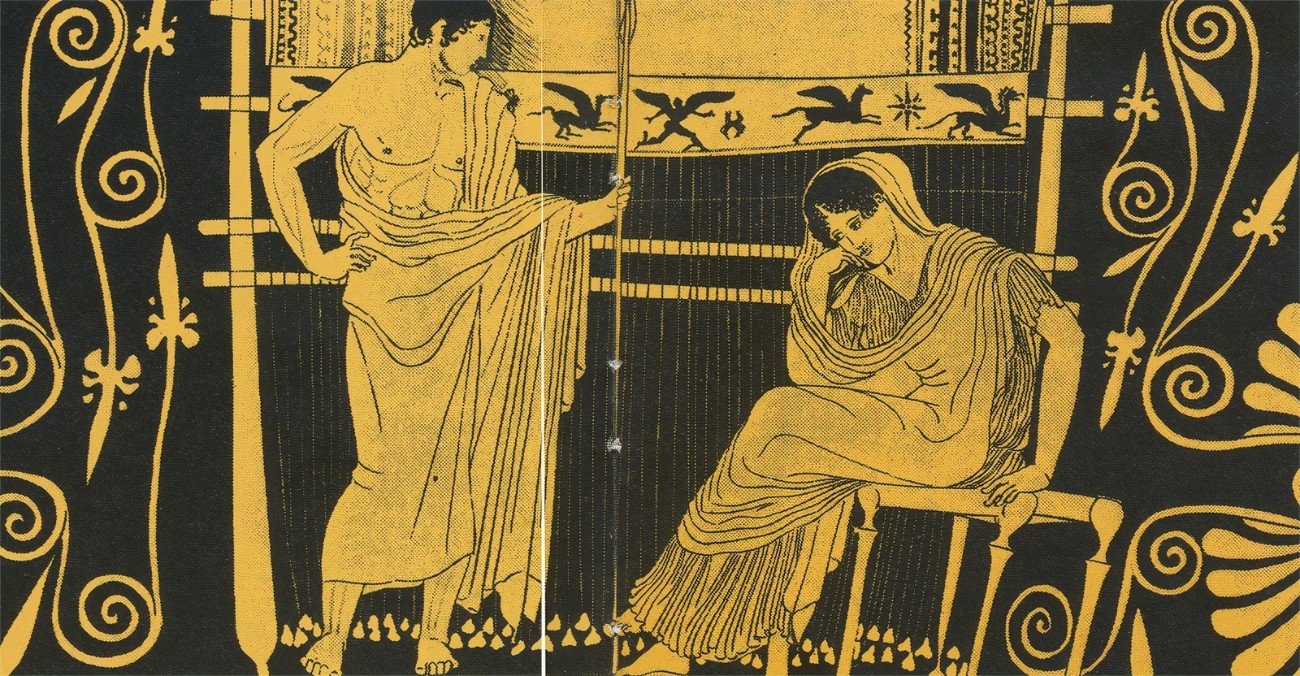

Così, in un ambiente protetto, accompagnata da professioniste esperte, la donna impara lentamente a dire io: io non sono la colpa che mi hanno scaricato addosso; io non sono la paura che mi paralizza; io non sono quello che l’aggressore ha voluto farmi credere di essere. La narrazione e la poesia permettono di ritessere il filo della propria identità, di restituire senso e dignità alla propria voce, di trasformare la frattura in un varco verso un nuovo inizio. Perché nessuna donna è costretta a restare nella violenza. E a volte, per trovare la strada d’uscita, basta la prima parola scritta su un foglio, o la prima immagine poetica che apre uno spiraglio dove prima c’era solo buio-

Di Yuleisy Cruz Lezcano