La qaṣīda (in arabo القصيدة), un componimento poetico tipico della poesia araba di epoca preislamica, nota come Jāhiliyya, rappresenta una delle forme letterarie più significative della cultura araba. La sua importanza trascende la semplice espressione artistica, configurandosi come uno specchio della società e dei valori delle tribù beduine. Attraverso i suoi versi, la qasida ci offre uno sguardo unico sulla vita nel deserto, sull’amore, sul viaggio e sull’onore. Considerata il capostipite della letteratura araba, la qasida è una vera e propria istituzione culturale che ha plasmato per secoli la poesia del mondo islamico.

Indice dei contenuti

Qaṣīda: definizione e origini nella poesia araba preislamica

Con il termine qaṣīda si intende un poema o ode panegirica, tipico della poesia araba d’epoca preislamica (Jāhiliyya), tra il V e il VI secolo d.C. La sua struttura riflette lo stile di vita delle tribù nomadi e sedentarie della Penisola Arabica. In una società organizzata in tribù, i poeti beduini svolgevano un ruolo fondamentale: erano i custodi della memoria, celebravano le gesta eroiche, componevano satire contro i nemici e cantavano l’amore. La qasida veniva tramandata oralmente per secoli dai poeti che viaggiavano verso i grandi centri come la Kaa’ba alla Mecca, sede della tribù dei Quraysh da cui discendeva Maometto.

La struttura della Qaṣīda: nasīb, rahīl e fakhr

La qasida classica segue una struttura tripartita, composta da tre sezioni principali che creano un’architettura poetica complessa e ricca di significati.

| Sezione | Nome Arabo | Tema principale |

|---|---|---|

| 1. Preludio Amoroso | nasīb | Il poeta visita le rovine di un accampamento abbandonato, ricordando con malinconia la donna amata. |

| 2. Il Viaggio | rahīl | Descrizione del viaggio del poeta nel deserto, spesso in sella al suo fedele cammello, affrontando le avversità della natura. |

| 3. Lo Scopo | fakhr / madīh / hijā’ | L’obiettivo del poema: può essere il vanto (fakhr) della propria tribù, l’elogio (madīh) di un protettore, o la satira (hijā’) contro i nemici. |

Il preludio amoroso: il nasīb e il ricordo della donna amata

Il nasīb è il preludio amoroso, la sezione iniziale della qasida, che si apre con il ritorno del poeta in un luogo dove aveva incontrato in passato la donna amata. Il poeta descrive i resti dell’accampamento nomade ormai abbandonato, la tenda, le tracce lasciate sul terreno, evocando ricordi malinconici e nostalgici. Il nasīb, quindi, è fondamentale per questo genere di poesia, e introduce il lettore nell’atmosfera emotiva del poema.

Il viaggio nel deserto: il rahīl e la descrizione del cammello

La seconda parte della qasida è il rahīl, che descrive il viaggio del poeta attraverso il deserto arabico. Il poeta, accompagnato dal suo fedele cammello, affronta le fatiche e i pericoli del viaggio, descrivendo minuziosamente il paesaggio. Il cammello, compagno inseparabile, è spesso oggetto di una descrizione dettagliata, che ne esalta la forza e la resistenza. Il rahīl, quindi, diventa una metafora della vita stessa.

Il vanto e la lode: fakhr, madīh e hijā’

L’ultima parte è dedicata al fakhr, il vanto delle proprie origini tribali, oppure al madīh, l’elogio di un re o di un capotribù. In alcuni casi, può assumere la forma dell’hijā’, la satira contro i nemici. Attraverso il fakhr, il poeta celebra i valori della sua gente, come il coraggio, la generosità e la lealtà, mentre con il madīh tesseva le lodi del suo protettore.

Le Mu’allaqāt: le Qaṣīda più celebri

Alcune qasida sono state ritenute talmente preziose da essere definite Mu’allaqāt, termine che significa “poesie appese”. Secondo la tradizione, queste poesie sarebbero state scritte su stoffe preziose e appese all’interno della Kaa’ba alla Mecca. Le Mu’allaqāt rappresentano il canone della poesia araba preislamica e sono attribuite a sette grandi poeti, tra cui Imru l-Qays, considerato il più grande di tutti.

La Qaṣīda dopo l’avvento dell’Islam: adattamenti e trasformazioni

L’avvento dell’Islam nel 622 d.C. non segnò la fine della qasida. Questa forma poetica continuò a essere coltivata anche in epoca islamica, arricchendosi di nuovi temi religiosi. Nelle corti dei califfi, la qasida si trasformò in una forma più raffinata e cortigiana. La descrizione del deserto lasciò il posto a quella dei giardini e dei palazzi, e il cammello venne affiancato o sostituito dal cavallo. La lode, un tempo rivolta al capotribù, divenne un elogio del sovrano. La qasida, quindi, si adattò al nuovo contesto, pur mantenendo i suoi elementi caratteristici, come la struttura, la metrica e la rima.

Articolo aggiornato il: 30/08/2025

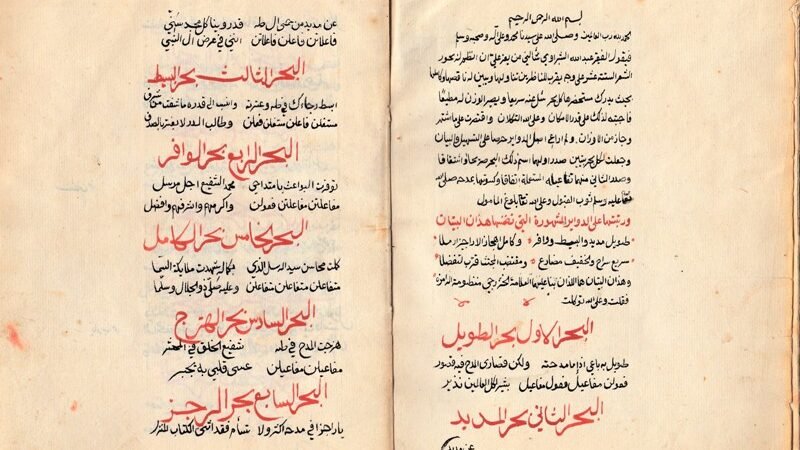

fonte immagine: Wiki commons