Negli ultimi tempi sono andate moltiplicandosi le manifestazioni da parte della società civile a causa di una situazione geopolitica mondiale sempre più instabile e catastrofica. In questo contesto è tornato in voga il boicottaggio, una forma di protesta non violenta che vanta una storia antichissima. Gruppi di persone da sempre hanno cercato di contrastare azioni, autorità o pratiche ritenute ingiuste o dannose per la comunità, attraverso forme di sabotaggio e pressione collettiva.

Il termine con cui ci riferiamo a questi atti, tuttavia, entra nel linguaggio comune soltanto in seguito a un evento ben preciso verificatosi nell’Irlanda dell’Ottocento, quando il proprietario terriero Charles Boycott diviene il protagonista di una campagna di isolamento così nota da dare origine al concetto moderno di boicottaggio.

Le radici storiche del boicottaggio: prima e dopo Charles Boycott

Come già accennato, il boicottaggio non nasce con Charles Boycott: tale episodio è preceduto da tante altre prese di posizione collettive volte a indebolire e colpire economicamente o politicamente figure, istituzioni, situazioni percepite come ingiuste dalla società a partire già dal Medioevo. Nel corso della storia vi sono molti esempi prima che tale tipologia di protesta assumesse una definizione ben precisa.

Il boicottaggio nelle colonie americane: il Boston Tea Party

Poco prima dello scoppio della Guerra d’Indipendenza del 1776, con cui le colonie americane si affrancarono dal dominio della Corona britannica, i coloni avevano già iniziato a ribellarsi all’autorità inglese attraverso varie forme di boicottaggio. In quel periodo sorsero organizzazioni che coordinavano le azioni di protesta contro navi e istituzioni inglesi presenti in America, tra cui la celebre Sons of Liberty. L’episodio di boicottaggio delle merci inglesi più noto promosso da questo gruppo fu il Boston Tea Party del 1773: numerosi coloni, travestiti da nativi americani, salirono a bordo di alcune navi commerciali britanniche ancorate nel porto di Boston e ne rovesciarono in mare l’intero carico di tè. La risposta di Londra fu durissima: la repressione che seguì, lungi dallo spegnere la rivolta, infiammò ulteriormente gli animi dei coloni e contribuì ad accelerare il cammino verso l’indipendenza.

Il caso Charles Boycott: l’episodio simbolo della storia del boicottaggio

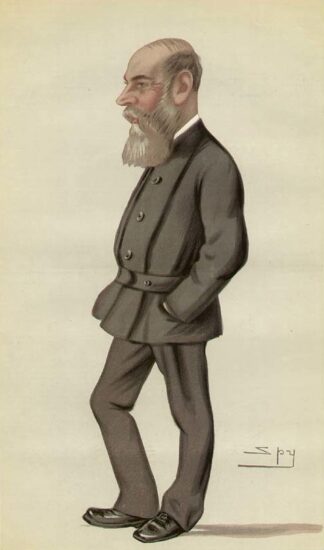

Il primo individuo nella storia a essere boicottato, nonché colui da cui prende il nome questa peculiare forma di protesta si chiamava Charles Cunningham Boycott. Inglese di nascita, Boycott intraprese presto la carriera militare che lo portò in Irlanda, dove decise di restare in qualità di proprietario terriero e amministratore delle terre del latifondista Lord Erne.

Boycott iniziò subito a farsi notare per la sua intransigenza e per la gestione estremamente rigida delle terre, entrando naturalmente in conflitto con i contadini ai quali concedeva in locazione le fattorie. Non esitava, infatti, a sfrattarli se chiedevano una riduzione del fitto o se non riuscivano a rispettare i termini di pagamento.

La sua impopolarità crebbe rapidamente, mentre si rafforzava la Irish National Land League, associazione di agricoltori nata per controbilanciare il potere dei pochi ma ricchi proprietari terrieri, i quali imponevano condizioni durissime ai lavoratori. Per opporsi, dunque, ai ricatti dei latifondisti e di chi per loro, insensibili alle difficoltà che incontravano gli agricoltori, la lega organizzò un singolare atto di protesta non violenta con lo scopo di isolare completamente e fare, dunque, pressione sull’amministratore di terre più odiato, Charles Boycott.

In poco tempo, l’intera rete di lavoratori e fornitori – dipendenti, negozianti, artigiani, postini, lavandaie – smise di prestargli servizi, mettendolo in enorme difficoltà. Boycott scrisse così una lettera al Times, denunciando la campagna di isolamento di cui era diventato vittima, nella speranza di ricevere aiuto dalla Corona. Aiuto che effettivamente arrivò: alcuni funzionari inglesi furono inviati a sostituire i lavoratori locali, scortati da truppe armate.

Tuttavia, l’enorme costo che ne derivò e l’impossibilità di gestire le attività senza manodopera disponibile costrinsero Boycott a rimpatriare in Inghilterra.

Già prima che la vicenda divenisse nota a livello nazionale, gli agenti della protesta iniziarono a utilizzare il nome del proprietario terriero per descrivere quella particolare forma di isolamento e di sabotaggio che lo aveva coinvolto. Il termine boicottaggio venne presto impiegato per riferirsi a situazioni analoghe e nel 1888 entrò ufficialmente nell’ Oxford English Dictionary.

Rosa Parks e il boicottaggio dei bus nell’America segregazionista

Uno degli episodi più noti della storia del boicottaggio è quello avvenuto negli anni ’50 a Montgomery, Alabama, ai tempi della segregazione razziale. All’epoca, le cosiddette Jim Crow Laws, che nei territori del Sud regolavano rigidamente la separazione tra bianchi e afroamericani in ogni ambito della vita sociale, imponevano norme umilianti anche sui mezzi pubblici: i neri dovevano occupare i posti in fondo agli autobus e, qualora i posti destinati ai bianchi fossero esauriti, erano obbligati a cedere i propri.

Il 1° dicembre 1955 Rosa Parks, una sarta afroamericana, rifiutò di cedere il posto a un passeggero bianco, sfidando apertamente la legge. Arrestata e condannata a pagare una multa di 14 dollari, Parks divenne ben presto un simbolo di resistenza: il suo gesto segnò una svolta decisiva nella battaglia per i diritti civili.

Sotto la guida di Martin Luther King Jr., l’intera comunità afroamericana di Montgomery rispose organizzando un boicottaggio senza precedenti: per oltre un anno nessun cittadino nero salì sugli autobus della città. Tutto ciò fu possibile grazie a una fitta rete di solidarietà interna: tassisti e autisti neri si organizzarono per accompagnare chiunque della comunità avesse bisogno di spostarsi.

Quel senso di unità e di resistenza condivisa rese il boicottaggio non solo possibile, ma straordinariamente efficace. Dopo oltre un anno di protesta, nel 1956, la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò incostituzionali le norme che imponevano la segregazione sui mezzi pubblici: una vittoria che segnò l’inizio di una nuova stagione nella battaglia per i diritti civili.

Il boicottaggio oggi: una storia ancora in evoluzione

Dal Settecento all’Ottocento, fino al Novecento, il boicottaggio ha accompagnato le grandi battaglie politiche e civili, assumendo forme sempre nuove: dalle azioni guidate da Gandhi nell’India coloniale contro i prodotti britannici, al boicottaggio internazionale del Sudafrica durante l’apartheid, fino alla protesta dei Paesi occidentali che nel 1980 disertarono i Giochi Olimpici di Mosca in risposta all’invasione sovietica dell’Afghanistan.

La storia recente è anch’essa costellata di episodi simili, e, in particolare, dagli anni 2000 in poi ve n’è uno che è tornato più volte al centro del dibattito globale: il boicottaggio legato al conflitto israelo-palestinese. Il movimento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), nato nel 2005, invita ciclicamente a non sostenere istituzioni, aziende e figure coinvolte, direttamente o indirettamente, nell’occupazione dei territori palestinesi e nelle operazioni militari israeliane a Gaza, oggetto dal 2023 di un processo presso la Corte Internazionale di Giustizia volto a stabilire se possano costituire il crimine di genocidio.

Dopo il 7 ottobre 2023, l’attività del BDS ha conosciuto una nuova ondata di mobilitazioni, trovando particolare risonanza nei Paesi occidentali. Farmacie, supermercati, università e tante altre realtà hanno deciso di interrompere ogni rapporto di scambio con istituzioni e aziende israeliane: il risultato di una grande pressione operata dal basso tramite, proprio, le azioni di boicottaggio.

In un mondo globalizzato, dove le logiche economiche spesso prevalgono sull’etica, il boicottaggio, dunque, si è affermato come uno degli strumenti principali attraverso cui la società civile può cercare di esercitare pressione sui grandi attori nazionali e internazionali, spingendoli ad assumere posizioni più nette di fronte alle varie ingiustizie presenti nel mondo.

Fonte immagine: Wikimedia Commons / Alex Chis