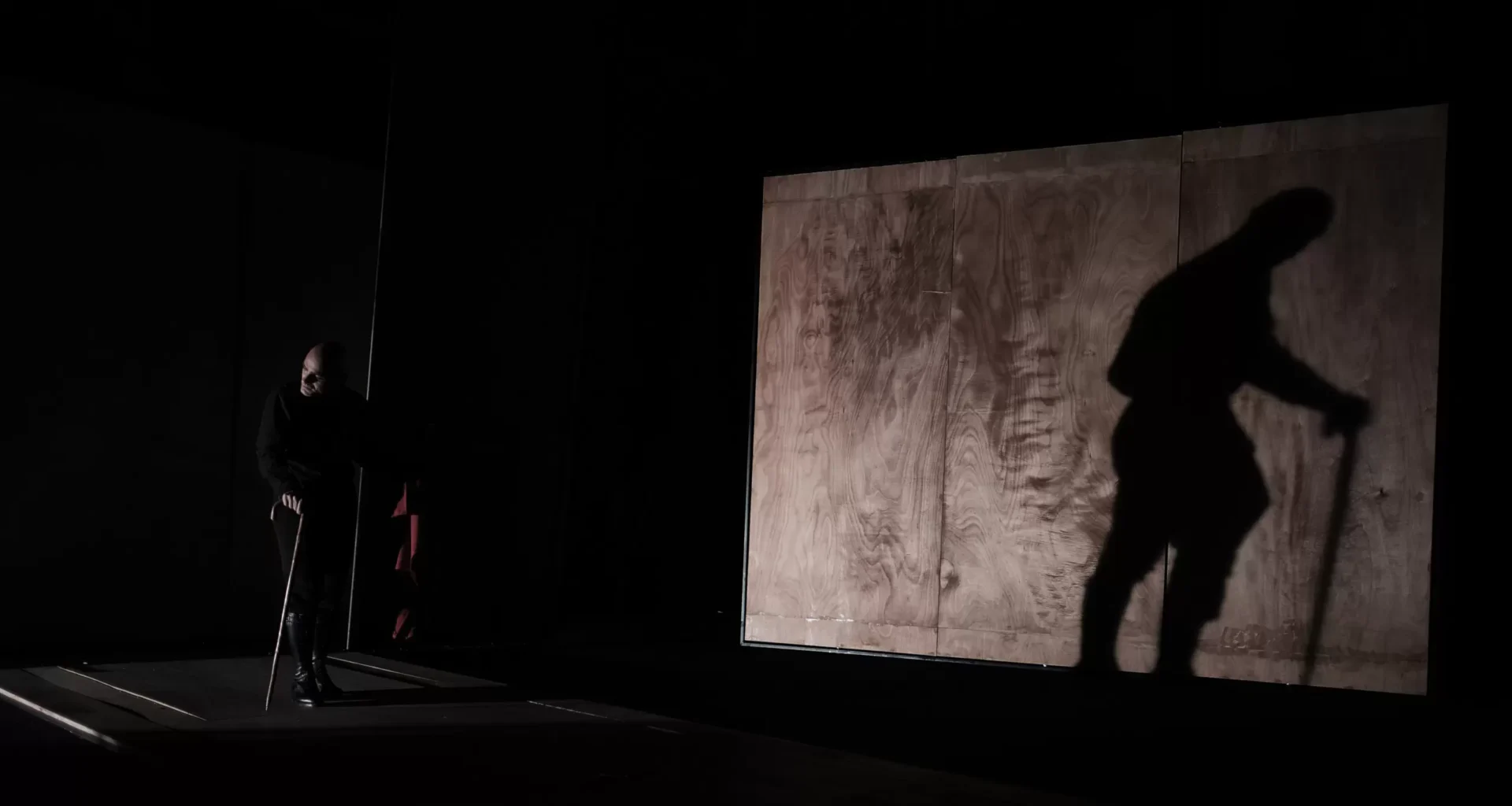

Non è ancora del tutto calato il sole quando gli spettatori, rinnovando il patto antico, prendono posto sui gradini della cavea del Teatro Grande di Pompei, ed oggi come allora scelgono di immergersi in quello spazio liminale, poetico e politico che è il teatro. La scenografia tratteggia i confini di un altrove, un luogo fuori dal tempo, sospeso, che prepara lo sguardo ed il pensiero di chi osserva, all’efferata vendetta che si consumerà sulla scena. Tra le macerie e i calcinacci del palazzo di Micene emergono numeri, simboli e sculture dalle sembianze mascheroformi che danno forma a un tempo rarefatto, in cui il giudizio è inevitabilmente sospeso.

Elettra, va in scena al Teatro Grande di Pompei dall’11 al 13 luglio. Già rappresentata al Teatro Greco di Siracusa, è una coproduzione di Inda – Istituto Nazionale del Dramma Antico e del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

A vestire i panni di Elettra c’è Sonia Bergamasco, che entra in scena intonando il suo lamento irriducibile per la morte del padre Agamennone e, vestita di stracci, suona il pianoforte, dando così inizio alla tragedia. La protagonista dell’opera di Sofocle rifiuta categoricamente di reprimere il proprio dolore, e non perde occasione per esprimerlo a parole rivolgendosi prima al coro di donne di Micene, e poi alla madre: la perfida Clitennestra (Anna Bonaiuto), che ha ucciso suo marito e sposato il suo complice, l’assassino Egisto.

Il grido di Elettra, donna dalle «cento lingue»

«Tutta la tragedia è Elettra» – dice Roberto Andò, la cui drammaturgia si sofferma sui moti interiori espressi in maniera poetica ed ineffabile nel testo del tragediografo greco, affidato ad un’attrice che ha saputo dar voce ad un personaggio complesso e per questo profondamente contemporaneo. L’azione si svolge in quel luogo sospeso che è il palazzo di Micene, un luogo che riflette la rovina interiore che Elettra abita. Qui la protagonista vive in attesa, consumata dal dolore e dal desiderio di vendetta, che può avvenire soltanto per mano dell’amato fratello Oreste, tratto da lei in salvo ormai molti anni fa.

Commovente, poiché memore di quel patto fondato sulla finzione, è il momento in cui Elettra stringe tra le mani l’urna di bronzo che custodisce le ceneri del fratello, morto presunto durante i giochi. Ella non lo riconosce e gli parla a cuore aperto; credendo di parlare ad un semplice messaggero, gli confessa la perdita di Oreste come il suo dolore più grande, che supera anche quello causato da un’esistenza vissuta in maniera miserabile e consegnata tra le mani di chi la disprezza profondamente.

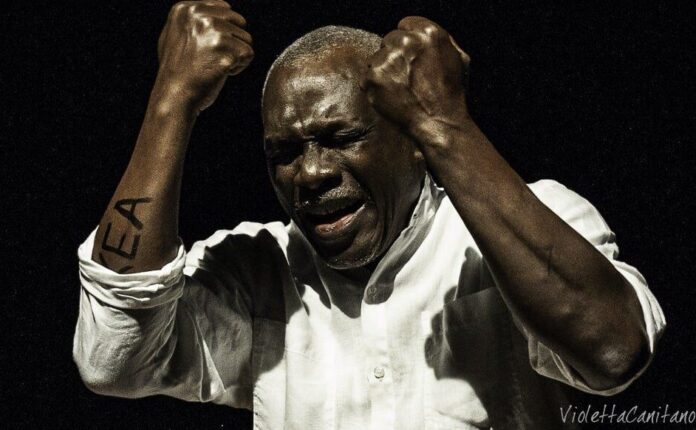

Elettra «strilla come se avesse cento lingue», dice Clitennestra, poiché a ben vedere la voce della protagonista si moltiplica, come se a parlare fossero molte donne in una sola. Sonia Bergamasco riesce a costruire un’interpretazione densa e raffinata, costruita a partire da una voce che sembra provenire da un altrove arcaico, ma che risuona con forza in un corpo che abita il nostro tempo. È la voce di un disfacimento narrativo, che si consuma nell’attesa, nel dolore del lutto e nel conflitto interiore, il cui intreccio trova scioglimento nel problematico duplice omicidio finale, anche distante per definizione dall’evoluzione dell’azione intesa in senso ‘classico’.

La voce si fa materia, corpo e sangue

Accanto a lei il coro di danzatrici – i cui movimenti sono stati coreografati da Luna Cenere – non accompagna semplicemente l’azione, ma incarna i vuoti lasciati dalla parola, facendosi corpo presente e vivo di un dolore plurale e collettivo. Ascoltiamo poi le urla terribili dei due sovrani colpiti a morte dall’implacabile Oreste che al culmine della tragedia, si consuma in una vendetta materica, tangibile, che è resa poi inequivocabile dalla presenza in scena del cadavere di Clitennestra, avvolto in un lenzuolo bianco e intriso di rosso sangue.

Nel tutto sold out Teatro Grande di Pompei, l’eco delle parole di Sofocle attraversa secoli e rovine, trovando nella regia di Andò un ascolto vivo e contemporaneo. Lo spettatore ascolta, osserva e smania nel tentativo abitare quella sospensione del giudizio che è il presupposto di ogni autentica riflessione morale ed etica, e a cui il nostro tempo ci ha così disabituati.

Foto: Franca Centaro