Nel tempo, la pratica sportiva è diventata uno strumento educativo e, a pensarci, pochi fenomeni si sono radicati nel tessuto sociale come lo sport. Secondo l’antropologo Marcel Mauss, l’attività sportiva è un “fatto sociale totale” poiché influenza, direttamente o indirettamente, ogni aspetto della nostra vita: dalla politica all’economia, dalla cultura all’istruzione, fino alla lotta per i diritti umani. Lo sport, nella sua essenza più pura, provoca riflessioni e reazioni, poiché è in grado di fornire esempi di vita, comportamento e resilienza. È una creatura in continuo movimento che cambia e si rinnova, generando un forte impatto sulle popolazioni e diventando una cassa di risonanza per le istanze più urgenti della società. In questo approfondimento analizzeremo lo sport come cambiamento sociale attraverso le storie di atleti e movimenti che, affrontando l’emarginazione, ci hanno permesso di aprire gli occhi e mettere in discussione i nostri valori.

«Lo sport ha il potere di cambiare il Mondo. Di unire la gente. Parla una lingua che tutti capiscono. Lo sport può creare la speranza laddove prima c’era solo disperazione»

– Nelson Mandela

Indice dei contenuti

- Quali atleti hanno cambiato la storia? Esempi simbolo

- Lo sport contro il razzismo: da Jesse Owens a Gino Bartali

- La battaglia contro l’omotransfobia nello sport

- La lotta alla misoginia e per la parità di genere

- La consapevolezza sulla salute mentale e il diritto al riposo

- Come lo sport promuove l’inclusione per i disabili

- Menzione d’onore: Magic Johnson e la lotta all’AIDS

- Conclusione: perché abbiamo ancora bisogno dello sport

Quali atleti hanno cambiato la storia? Esempi simbolo

| Atleta / Movimento | Impatto sociale |

|---|---|

| Jesse Owens | Sfidò l’ideologia della superiorità ariana vincendo 4 ori alle Olimpiadi di Berlino 1936. |

| Jackie Robinson | Ruppe la “barriera del colore” nel baseball professionistico americano nel 1947, subendo abusi ma aprendo la via all’integrazione. |

| Gino Bartali | Usò la sua bicicletta per trasportare documenti falsi, salvando centinaia di ebrei durante l’Olocausto. |

| Billie Jean King | Sconfisse Bobby Riggs nella “Battaglia dei Sessi” (1973), un momento iconico per il femminismo e lo sport femminile. |

| Martina Navratilova | Fu una delle prime atlete di fama mondiale a fare coming out, sfidando i pregiudizi sull’omosessualità. |

| Simone Biles | Ha rotto il tabù sulla salute mentale nello sport, dando priorità al benessere psicologico sulla performance. |

| Bebe Vio & Alex Zanardi | Sono diventati simboli globali di resilienza e del diritto allo sport per le persone con disabilità. |

| Magic Johnson | Ha combattuto lo stigma sull’AIDS rivelando la sua sieropositività e creando una fondazione per la prevenzione. |

Lo sport contro il razzismo: da Jesse Owens a Gino Bartali

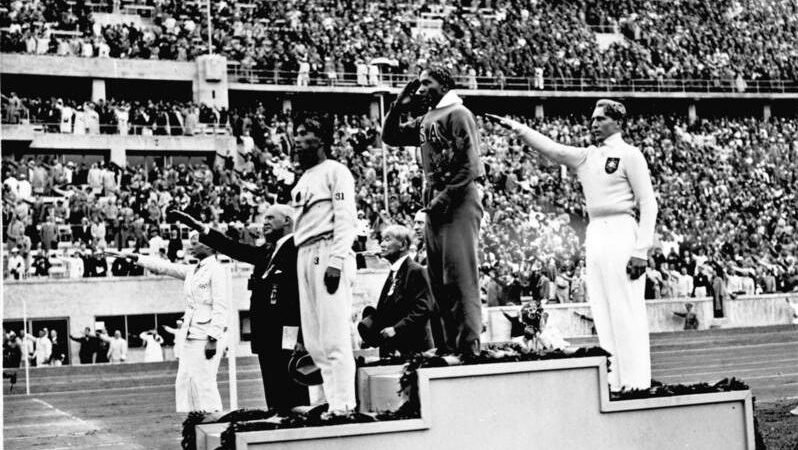

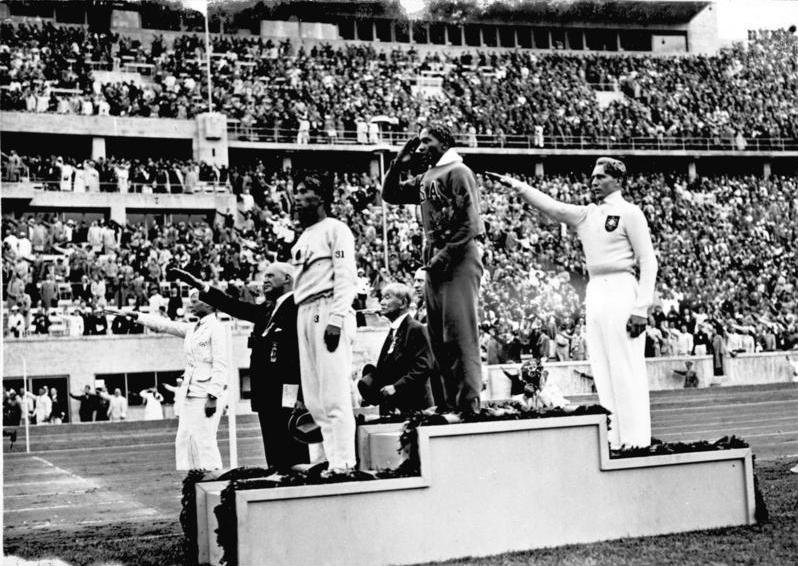

La lotta contro la discriminazione razziale è forse l’ambito in cui lo sport ha offerto i suoi simboli più potenti. Quando si parla di sport come cambiamento sociale, è impossibile non cominciare da Jesse Owens. Alle Olimpiadi di Berlino del 1936, concepite da Hitler come una celebrazione della superiorità ariana, questo velocista e lunghista afroamericano vinse quattro medaglie d’oro. Ogni sua vittoria fu una demolizione vivente dell’ideologia nazista. Quando Owens salì sul podio, Hitler si rifiutò di stringergli la mano. Ma l’affronto più doloroso arrivò al suo ritorno in patria: il presidente Franklin D. Roosevelt, per non inimicarsi gli elettori degli stati del Sud, decise di non invitare l’atleta alla Casa Bianca, un onore tradizionalmente concesso ai campioni olimpici. Owens stesso commentò: “Non fu Hitler a snobbarmi, fu Roosevelt”. La sua storia è un simbolo eterno dell’antirazzismo e della capacità di un singolo atleta di sfidare i pregiudizi del mondo intero.

Un altro momento fondamentale avvenne nel 1947, quando Jackie Robinson firmò con i Brooklyn Dodgers, rompendo la “barriera del colore” che per decenni aveva relegato gli atleti neri in leghe separate. Robinson affrontò un’ostilità inimmaginabile: insulti razzisti dal pubblico, minacce di morte, avversari che cercavano deliberatamente di ferirlo in campo e persino compagni di squadra che si rifiutavano di giocare con lui. La sua risposta fu una disciplina ferrea e un talento straordinario, dimostrando sul campo il suo valore e aprendo la porta a generazioni di atleti afroamericani.

Trent’anni dopo la vittoria di Owens, i velocisti Tommie Smith e John Carlos portarono la protesta su un palco globale. A Città del Messico 1968, dopo essere arrivati primo e terzo nei 200 metri, sul podio protestarono contro il razzismo negli USA alzando, guantato in nero, il pugno chiuso, simbolo del Black Power. Il loro gesto costò caro: furono espulsi dai Giochi e ostracizzati per anni. Nel 1960, l’etiope Abebe Bikila vinse a piedi nudi la maratona delle Olimpiadi di Roma, diventando il primo africano a conquistare l’oro e un potente simbolo di un’Africa in procinto di liberarsi dal colonialismo. Più recentemente, la cestista Maya Moore ha incarnato l’attivismo moderno, lasciando lo sport all’apice della carriera per dedicarsi alla scarcerazione di Jonathan Irons, un uomo di colore ingiustamente condannato, ottenendola dopo 26 anni.

Anche l’Italia ha il suo eroe silenzioso: il ciclista Gino Bartali. Durante la Seconda Guerra Mondiale, sfruttando la sua fama e i suoi allenamenti, trasportava nel manubrio e nella sella della sua bicicletta documenti falsi per gli ebrei perseguitati, parte della rete clandestina di Assisi. Riuscì a salvare circa ottocento persone. Quando veniva fermato per le perquisizioni, usava sempre una scusa precisa: “Non toccate la bicicletta, è tutto calibrato per la massima velocità”. Per le sue azioni, nel 2013 è stato riconosciuto come Giusto tra le Nazioni.

La battaglia contro l’omotransfobia nello sport

Ancora oggi, il coming out nello sport fa paura. Un’indagine della German Sport University di Colonia ha rivelato che quasi il 20% degli atleti LGBTQ+ ha rinunciato a praticare sport a causa del proprio orientamento, specialmente in discipline come calcio e boxe. Questo fenomeno di silenzio forzato viene definito “glass closet” (armadio di vetro), dove l’orientamento di un atleta è un segreto di Pulcinella, ma non può essere dichiarato apertamente per la paura di perdere sponsor, contratti e il supporto dei fan. Il calciatore Esera Tuaolo, dopo il coming out nel 2002, ammise che molti, incluso il suo agente, gli sconsigliarono di farlo per non essere odiato. Cinque anni dopo, il giocatore di basket John Amaechi fece coming out, e un ex cestista, Tim Hardaway, dichiarò apertamente: “Io odio i gay, non li vorrei in squadra”.

Anche l’omosessualità femminile, sebbene percepita come più accettata, non è esente da discriminazioni. Negli anni Ottanta, quando la leggendaria tennista Martina Navratilova fece coming out, perse istantaneamente una quantità enorme di contratti pubblicitari. Per Eudy Simelane, capitano della nazionale femminile sudafricana, la conseguenza fu tragica: dopo aver rivelato il proprio orientamento, nel 2008 fu vittima di uno stupro “correttivo” e poi uccisa a coltellate. In Italia, il caso di Paola Egonu è emblematico. Dopo il suo coming out nel 2018, la pallavolista è stata bersaglio non solo di omofobia ma anche di razzismo, portandola a un sofferto sfogo sulla stanchezza di dover rappresentare l’Italia in un clima così ostile.

La lotta alla misoginia e per la parità di genere

Le donne furono ammesse ai Giochi Olimpici moderni solo nel 1900: su novecento atleti uomini, solo ventidue donne. La tennista inglese Charlotte Cooper fu la prima a vincere un oro. In Italia, Ondina Valla dovette superare gli ostacoli del Vaticano e del regime fascista per diventare la prima donna italiana a vincere una medaglia d’oro. Il regime promuoveva la figura della “donna-madre”, e la Chiesa considerava lo sport sconveniente per le donne. Fu esclusa dalle Olimpiadi del 1932 perché, essendo l’unica donna in squadra, avrebbe “creato problemi su una nave piena di uomini”.

Un momento iconico fu la “Battaglia dei Sessi” del 1973. L’ex campione di tennis Bobby Riggs, un autoproclamato sciovinista, dichiarò che il tennis femminile era inferiore e che avrebbe potuto battere qualsiasi giocatrice. Billie Jean King, campionessa in carica, accettò la sfida. Davanti a 90 milioni di spettatori in tutto il mondo, King sconfisse Riggs in tre set, una vittoria che divenne un simbolo potentissimo per il movimento femminista e per la legittimazione dello sport femminile. Nel 1948, Alice Coachman fu la prima donna afroamericana a vincere un oro, ma il sindaco della sua città si rifiutò di stringerle la mano e dovette usare un’uscita secondaria alla cerimonia in suo onore. Le battaglie continuano. Nel 2018, la velocista Allyson Felix, dopo la maternità, si vide offrire da Nike un contratto ridotto del 70%. La sua protesta pubblica costrinse il brand a cambiare politica, garantendo la retribuzione delle atlete in gravidanza. Infine, la nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti, guidata da Megan Rapinoe, ha condotto una lunga battaglia legale contro la propria federazione, ottenendo nel 2021 l’«Equal pay!», un contratto collettivo identico a quello dei colleghi uomini.

La consapevolezza sulla salute mentale e il diritto al riposo

Per decenni, gli atleti sono stati visti come macchine invincibili. La salute mentale era un tabù. L’esempio più ammirevole dei nostri giorni è quello della ginnasta Simone Biles. Alle Olimpiadi di Tokyo 2021, si ritirò da diverse finali per tutelare il suo benessere psicologico, parlando di “twisties“, una pericolosa disconnessione tra mente e corpo. La sua decisione, inizialmente criticata, ha aperto un dibattito globale, rendendola un esempio di vulnerabilità e coraggio. Anche la tennista Naomi Osaka ha dato priorità alla sua salute mentale, ritirandosi dal Roland Garros 2021 per non sottostare alla pressione delle conferenze stampa. Non sono solo le donne a soffrire: il più grande nuotatore di tutti i tempi, Michael Phelps, ha parlato apertamente delle sue battaglie con la depressione e i pensieri suicidi, contribuendo a normalizzare la discussione sulla salute mentale anche negli sport maschili.

Come lo sport promuove l’inclusione per i disabili

L’attività sportiva dev’essere strumento d’inclusione per ogni minoranza, comprese le persone con disabilità. I Giochi Paralimpici, nati nel 1960, sono la massima espressione di questo principio. Il caso di Bebe Vio è fonte di ispirazione: colpita a 11 anni da una meningite che la costrinse all’amputazione degli arti, è diventata una campionessa mondiale di scherma. Alex Zanardi, rimasto senza gambe dopo un terribile incidente in pista, ha vinto medaglie d’oro nel paraciclismo, dimostrando una resilienza straordinaria. Entrambi incarnano il simbolo della speranza e della voglia di combattere. La storia di Oscar Pistorius, prima della sua tragica vicenda personale, ha segnato un punto di svolta: nel 2011 divenne il primo atleta paralimpico a vincere una medaglia in una competizione per normodotati, sfidando i confini tra le categorie sportive.

Fonte: Wikipedia

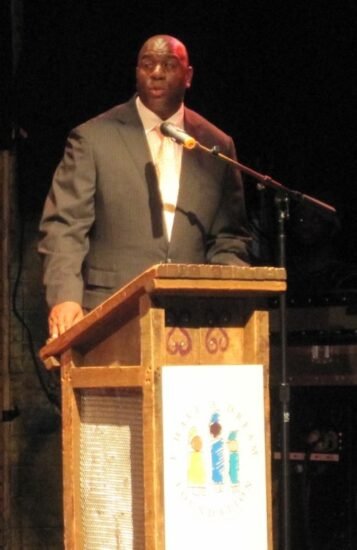

Menzione d’onore: Magic Johnson e la lotta all’AIDS

Nel 1991, in un’epoca in cui l’AIDS era avvolto da ignoranza, paura e un profondo stigma che lo associava quasi esclusivamente a omosessuali e tossicodipendenti, il leggendario cestista Magic Johnson convocò una conferenza stampa scioccante: annunciò il suo ritiro immediato dal basket perché aveva contratto il virus dell’HIV. La sua rivelazione, fatta da un atleta eterosessuale, amato e all’apice della fama, cambiò per sempre la percezione pubblica della malattia. Johnson non si nascose. Creò la Magic Johnson Foundation per lottare contro la diffusione dell’AIDS e l’ignoranza. Nel 1992, il presidente George H. W. Bush lo nominò membro della Commissione Nazionale sull’AIDS, usando la sua piattaforma per educare milioni di persone e dimostrare che si poteva vivere una vita piena e sana con l’HIV.

Fonte: Wikipedia

Conclusione: perché abbiamo ancora bisogno dello sport

Le storie raccontate in questo articolo sono frammenti di battaglie più grandi, momenti brevi ma intensi che ci hanno permesso di conoscere più a fondo la nostra società e noi stessi. Questi esempi dimostrano quanto sia fondamentale combattere per i propri diritti e per la tutela delle minoranze. C’è ancora tanta strada da fare, dalle disparità salariali all’omofobia latente, dal razzismo sistemico ai tabù sulla salute mentale. Per questo abbiamo ancora bisogno di rappresentazione, di icone e di eccezioni nello sport. È proprio la posizione di un personaggio conosciuto, con la sua visibilità e influenza, ad accelerare il cambiamento e ad aiutare chi si sente più emarginato, dimostrando che un mondo più giusto non è solo possibile, ma è un traguardo per cui vale la pena competere.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 01/09/2025