Dal 9 al 18 maggio 2025, ritorna al Teatro Arcobaleno di Roma il più grande capolavoro del teatro romantico: l’Adelchi di Alessandro Manzoni, con riduzione e regia di Vincenzo Zingaro.

In occasione del 240º anniversario della nascita di Alessandro Manzoni, Vincenzo Zingaro riporta in scena al Teatro Arcobaleno una delle più alte manifestazioni del teatro romantico italiano, l’Adelchi. Una tragedia scritta tra il 1820 e il 1822 e ambientata nell’Italia dell’VIII secolo, dove si succedono due popoli: i Longobardi e i Franchi.

A 16 anni dalla messinscena realizzata ai Fori Imperiali, per cui il regista ha ricevuto la Benemerenza per l’Arte e la Cultura italiana con medaglia d’oro, da parte della prestigiosa Società Dante Alighieri, la rappresentazione è ancora talmente vibrante e coraggiosa, da sembrare una follia nel nostro periodo storico. Un periodo caratterizzato da maggiore velocità e immediatezza, in contrasto con la tragedia ottocentesca segnata da un ritmo lento e da un’oratoria riflessiva sui grandi ideali.

La trama dell’Adelchi

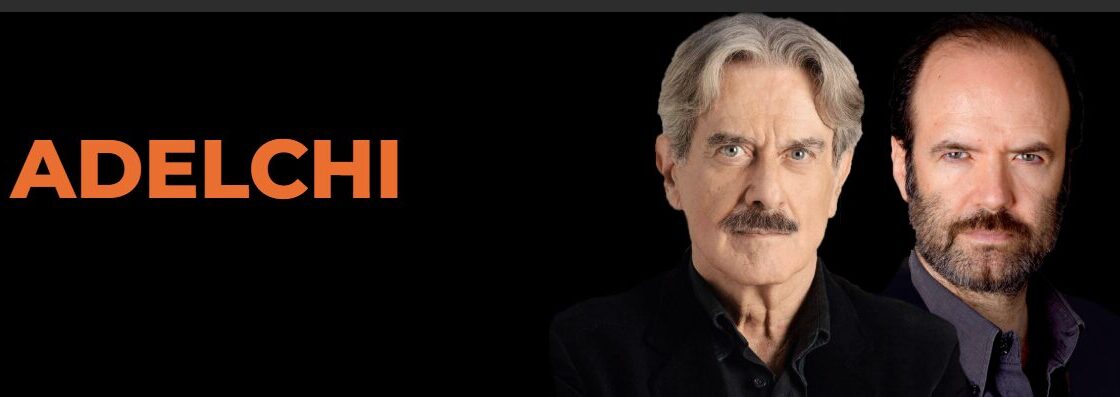

Nella realizzazione di questa tragedia, Alessandro Manzoni decide di porre il suo sguardo sull’Italia dell’VIII secolo. Un territorio diviso tra tre potenze: a nord i Longobardi, a sud l’Impero bizantino e al centro lo Stato della Chiesa. Tra il re dei Longobardi, Desiderio (interpretato da Giuseppe Pambieri), e quello dei Franchi, Carlo (Giovanni Nardoni) c’è un’ostilità che risale ai tempi dei loro predecessori, Astolfo e Pipino il Breve, a causa di alcune terre indebitamente sottratte dai Longobardi al Papato, a protezione del quale erano intervenuti i Franchi. È un’ostilità che non si placa nemmeno attraverso i matrimoni delle due figlie di Desiderio, Ermengarda (Annalena Lombardi) e Ansberga (Sina Sebastiani), con Carlo e suo fratello Carlomanno. Anzi, la prima viene ripudiata dal marito, azione che non fa altro che aumentare l’inimicizia tra i due re.

La tragedia si apre proprio con il ritorno di Ermengarda dal padre a Pavia, dove Desiderio si rifiuta ancora di restituire le terre al Pontefice, mentre suo figlio Adelchi (Vincenzo Zingaro) appare combattuto tra la fedeltà ai doveri familiari e il sentimento di giustizia. Infatti, questo personaggio, “inventato di pianta, e intruso tra i caratteri storici”, è l’uomo nuovo che incarna i sentimenti di amore per la patria, di giustizia sociale e di condanna delle guerre: la sua aspirazione è proprio quella di regnare in nome della concordia, respingendo l’impero fondato su violenza e forza.

La guerra tra i due popoli, però, è ormai alle porte. Grazie al diacono Martino (Giovanni Ribò) che scopre un sentiero misterioso per attraversare le montagne, i Franchi riescono a mettere in fuga i Longobardi. È una vittoria che suscita la speranza dei Latini, i quali tuttavia resteranno schiavi dei nuovi padroni, perché visti ancora come “un volgo disperso che nome non ha”. Desiderio viene fatto prigioniero, mentre Adelchi viene gravemente ferito sul campo di battaglia e muore davanti al padre, che finalmente riconosce di aver sbagliato ad ostinarsi in una guerra ingiusta, e a Carlo, che non può fare a meno di mostrare assoluto rispetto per l’infelice eroe.

La riduzione e regia di Vincenzo Zingaro

L’azione dell’Adelchi è tutta nella parola: i personaggi descrivono e raccontano ciò che avviene intorno e dentro di loro. Infatti, l’intento di Manzoni era quello di rivelare attraverso la poesia “quello che la volontà umana ha di forte e di misterioso e la sventura di religioso e profondo”, cioè il più intimo senso della storia che non viene mostrato più concretamente attraverso le azioni. Questo anche perché le sue tragedie non nascevano da principio come messinscena da rappresentare.

Vincenzo Zingaro, quindi, presenta l’opera nella forma di una “lettura-concerto”, un “melologo”, in cui ogni attore diventa strumento all’interno dello spartito di un’orchestra. E, infatti, sotto al palco è collocata una vera e propria orchestra che riproduce le musiche di Giovanni Zappalorto dal vivo; mentre al centro della scena, in alto, grandi strumenti a percussione (suonati da Maurizio Trippitelli) cadenzano le sequenze delle letture dinamiche degli attori. Attori che vestono abiti moderni e discreti, dove solo l’alternanza tra bianchi, grigi e neri segnala l’appartenenza del personaggio ai vari popoli (Longobardi, Franchi o Latini).

Significativo è anche il fatto che dei 2100 versi dell’originale, la riduzione di Zingaro ne comprende circa 1000. Abbastanza per mantenere il tessuto narrativo nella sua interezza e consentire una chiara comprensione delle vicende narrate.

Fonte immagine: locandina