Roberto Latini porta in scena l’Antigone di Anouilh al Teatro Romano di Ostia antica, una riscrittura intima e profonda della tragedia sofoclea senza tempo.

«Penso a questo testo come a un soliloquio a più voci. Una confessione intima e segreta, nella verità vera, scomoda, incapace, parziale, che ci dice che la nostalgia del vivere è precedente a tutti noi, perché sappiamo da sempre che quel corpo insepolto siamo noi mentre siamo ancora vivi.

Anche per questo, ho distribuito i ruoli in due modalità diverse e complementari. Alcuni personaggi corrispondono a sé stessi, altri al proprio riflesso. Antigone e Creonte, come di fronte a uno specchio: chi è Antigone è il riflesso di Creonte e chi è Creonte è il riflesso di Antigone. A Teatro parliamo sempre di questo: Essere uomini o essere umani».

Essere uomini o esseri umani, che è il dilemma etico dell’Antigone di Sofocle, che è il dilemma etico dell’uomo, da sempre. Un dilemma archetipico.

Leggi scritte o leggi non scritte, umane. Da una parte la ragione di stato dall’altro la ragione dell’individuo.

Antigone di Anouilh, terzo appuntamento del Festival Il senso del passato

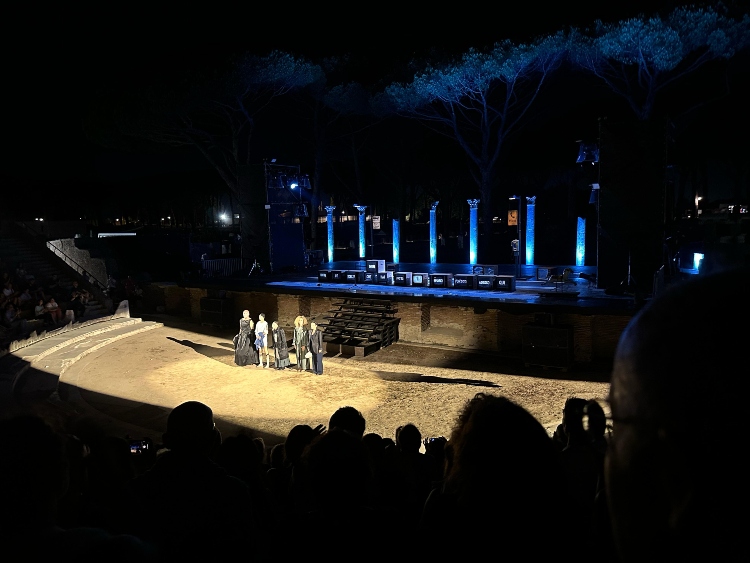

Ore 21:35: cala il buio sul Teatro Romano di Ostia Antica. Terzo appuntamento del Festival Il senso del passato.

Una fila di colonne ruvide e bianche si illumina sul fondo. Qui non c’è bisogno di ricreare la skené del teatro antico, il parco archeologico offre tutto il necessario. Sul palco, per due soli spettacoli il 18 e il 19 luglio, Silvia Battaglio, Ilaria Drago, Manuela Kustermann, Roberto Latini, Francesca Mazza. A dirigerli, Roberto Latini, che riadatta per la scena l’Antigone di Jean Anouilh, tradotta da Andrea Rodighiero, e ne interpreta anche la protagonista.

Una voce si leva dall’orchestra, un elemento del teatro greco che il regista Roberto Latini ha deciso di recuperare e valorizzare. Il coro non esiste più, ma è qui che vengono pronunciate le parole più importanti, è da qui che lo spettatore viene messo a parte del prologo e dell’epilogo. È lo spazio in cui la parola risuona forte senza bisogno del gesto o della maschera.

La voce è quella dello stesso regista. Una voce profonda, disturbante, che diventa quasi ancestrale in questo puntino del mondo che ha un secolo più di Cristo ed è incastrato in un tempo che non gli appartiene.

L’Antigone di Jean Anouilh

Un tempo che sta stretto anche a chi è seduto lì per assistere all’Antigone di Anouilh. E non c’è trovata più geniale di quella di scardinare la storia dell’Antigone sofoclea da ogni riferimento temporale, per lasciarla libera di adagiarsi su ogni epoca e su ogni tempo, di parlare qualsiasi lingua, di raccontare qualsiasi azione di resistenza e di ribellione, di riprodurre il conflitto che ogni Stato è chiamato a sanare tra la logica del potere e le esigenze della comunità, di dare voce al dissidio di ogni uomo tra l’essere e il dover essere.

Dover essere uomini e essere umani. In questo spazio che non ha tempo, i cadaveri vengono ancora ricoperti di terra per non dover poi vagare senza pace e senza dimora nell’Oltretomba, però le comunicazioni importanti passano attraverso un telefono che squilla spesso sul palcoscenico. I personaggi si spostano in autobus, ma sopravvive – dai tempi più remoti – quel personaggio tipicamente comico della guardia del re imbranata e ingenua che parla troppo e in modo sguaiato.

L’Antigone di Anouilh è frutto del trauma del nazismo. È una tragedia che risente della tragedia vissuta dall’autore, ma che ben presto viene lanciata oltre i confini della Francia occupata. È il frutto del pessimismo e della delusione politica subita dall’autore francese, che prende l’Antigone sofoclea e la spoglia, lasciandole addosso solo l’essenza contenuta nel suo nome. La svuota e la riempie di tragedia umana, di fragilità, di orgoglio. “L’orgoglio di Edipo”: Creonte lo riconoscerà sul fondo degli occhi di Antigone, quado si mostrerà decisa a morire e a rifiutare la grazia del re.

Adattamento e regia di Roberto Latini

Proprio in questo modo Roberto Latini la porta sulla scena.

«Si chiama Antigone», si dice nel prologo, «e bisogna che reciti la sua parte sino in fondo. Ci si presenta come una fanciulla magra e silenziosa, che guarda dritto davanti a sé e pensa. «Pensa che tra poco sarà Antigone, che sorgerà improvvisamente dalla ragazza magra di carnagione scura, chiusa, che nessuno prendeva sul serio in famiglia e si ergerà sola in faccia al mondo».

È un’Antigone spettinata, cenciosa, folle, per niente simile alla figlia di un re. È insicura, inquieta, insoddisfatta della propria vita, invidiosa di Ismene. Questa Antigone decide di disobbedire all’editto di Creonte e dare degna sepoltura a Polinice, morto da ribelle e da traditore della patria, non solo per pietà nei confronti del fratello, ma anche e soprattutto per andare fino in fondo al proprio destino e attribuire un senso più alto alla sua vita irrisolta. Finanche nella storia di Eteocle e Polinice ci sono più ombre di quante non ce ne fossero nel mito antico. La verità sembra sgretolarsi al cospetto dell’impotenza e della limitatezza degli uomini che si fregiano di un eroismo che non esiste e costruiscono ideali di cartone vuoti e menzogneri ai quali si aggrappano con tutte le forze che hanno per sembrare più sicuri. Per illudersi che ci sia un senso.

Un’eroina più umana

La verità si sgretola, come si sgretola la maestosità della tragedia. Tutto si confonde e si sovrappone, senza consistenza. Antigone è Creonte, Creonte è Antigone e l’uno vede nell’altro le medesime tensioni da cui è tormentato. Il re è schiavo del proprio potere – «È bene che ci sia qualcuno che dica sì, che si immerga nel proprio ruolo fino al collo, perché l’ordine faccia sembrare la vita un po’ meno assurda» – mentre Antigone è la vera regina, che può opporre il proprio vero essere al dover essere, che può dire “no”. Il passato entra nel presente e il presente invade il passato, in modo ingombrante ma funzionale. I vivi hanno il volto dei morti, mentre i morti si alzano, camminano, si abbracciano.

Un viaggio nel cuore umano che diventa un dialogo tra più voci, tutte ugualmente potenti, tutte animate da una forza intima e civile al tempo stesso; voci che parlano da un mondo in cui ogni tentativo di resistenza è inutile, ma va fatto per illudersi di vivere, perché la comprensione e l’accettazione sono cose da lasciare alla vecchiaia. Per chi ci arriva alla vecchiaia, si intende, per chi sceglie di morire un po’ per volta – sì dopo sì – tanto quanto basta per decidere di lasciarsi vivere a lungo.

«Tutte le scelte che hai fatto e che non hai fatto ti hanno portato adesso qui».

Fotografia da archivio personale