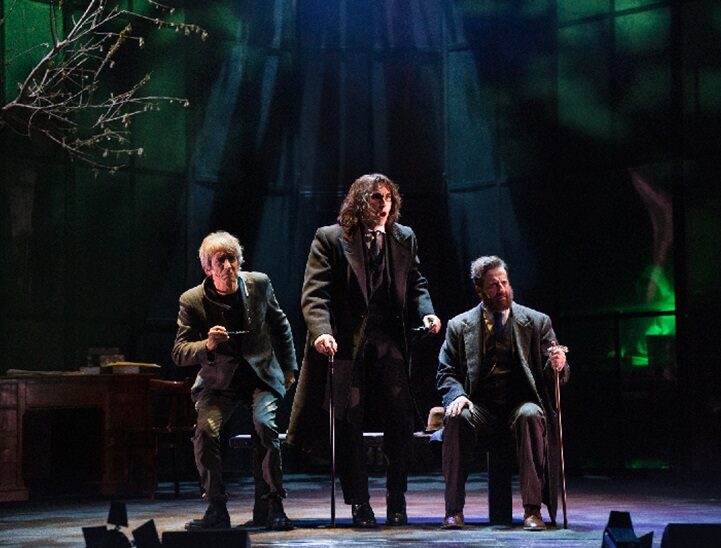

Con questo terzo capitolo, in scena al Teatro Piccolo Bellini di Napoli, si chiude il trittico de I poeti selvaggi di Roberto Bolaño, un percorso teatrale e letterario allo stesso tempo, che Igor Esposito – insieme a Daniele Russo – ha plasmato come un viaggio nella memoria e nella parola. L’opera ha attraversato poeticamente le vite di intellettuali – letterati, musicisti e poeti – vicini a Bolaño o che hanno in qualche modo contribuito a nutrire il suo immaginario poetico, intrecciandosi tra loro come fili di una stessa trama.

Attraverso la drammaturgia essenziale, ma densa di rimandi e citazioni cui ci hanno abituato i due registi e attori, Esposito costruisce un tessuto narrativo che intreccia biografia e immaginazione, realtà e suggestione poetica, mondo reale e mondo di carta, restituendo allo spettatore il ritratto di una generazione di autori inquieti, ribelli e geniali. Al centro resta la figura di Roberto Bolaño, motore e perno dello spettacolo, presenza costante e simbolo di una scrittura che si fa corpo, voce e memoria.

«La poesía es un gesto de adolescente frágil»

Entriamo al Piccolo Bellini e – quasi senza accorgercene – ci sentiamo a casa. Dinanzi a noi la scena è familiare: una scrivania colma di libri e bottiglie, le teste dei poeti che svettano tra i fumi dell’alcol e le pagine consunte o meno, in un groviglio inestricabile di parole e memoria. È allora che il nostro sguardo si posa su una copertina bianca che sporge dal bordo della scrivania nera, come a voler parlare al pubblico essa dichiara: Mario Santiago Papasquaro. La historia nos absorberá. Non sappiamo se, alla fine, la storia abbia assolto o meno Fidel Castro – che aveva proclamato «la historia me absolverá», durante il suo celebre discorso di difesa del 1953 – ma dopo stasera ne siamo certi, la storia non può dimenticare questi poeti. La storia dell’America Latina vive infatti nelle loro parole, nate dal dolore e dall’amore, e nei loro corpi, segnati dall’alcol, dalle percosse, altrimenti costretti all’esilio, come quello dello stesso Bolaño – corpi che hanno fatto della resistenza e della poesia la loro unica forma di sopravvivenza.

Una luce blu avvolge il musicista Massimo Cordovani, che alla chitarra intona un brano di Fito Páez, cantautore argentino. Yo vengo a ofrecer mi corazón (1984) è un inno alla rinascita, alla resurrezione dopo gli anni oscuri della dittatura militare in Argentina. Lo sa bene Raúl Zurita, voce ribelle di un intero continente che – attraverso la poesia e l’arte – ha continuato a respirare. Nella scrittura, Zurita – interpretato da un sempre intenso Daniele Russo, che recita di spalle al pubblico, quasi immerso in un moto di profonda introspezione – ha trovato «il suo esercizio privato di resurrezione» sottolinea l’autore di INRI: La salvezza del Cile attraverso la poesia. Il suo corpo, ferito dall’acido in un gesto di estrema protesta, è diventato testimonianza viva di un paese fatto a pezzi dalla violenza perpetrata dal regime dittatoriale.

Pur lontano dalla tensione politica accumulata nel primo capitolo e senza il lirismo magmatico e visionario del secondo, questo terzo capitolo si distingue per la sua intensità riflessiva e per la capacità intrecciare virtuosamente letteratura e teatro in un’unica, appassionata dichiarazione d’amore per la poesia – che, per questi autori, coincide con la vita stessa. Del resto, questo terzo episodio del trittico incarna ancor più profondamente l’anima di Bolaño ed il suo modo di intendere la scrittura poetica. Come lui stesso affermò in un’intervista, la sua poesia è tutt’altro che lirica, ma è anzi volutamente prosaica e vicina al linguaggio quotidiano e diretto del suo poeta prediletto: Nicanor Parra. È una poesia che rinuncia ai canoni e alle convenzioni, per farsi gesto concreto, parola di vita:

«La poesia è il gesto di un adolescente fragile e indifeso, che scommette il poco che ha su qualcosa che non sa bene cosa sia e che generalmente perde.»

Cos’è, dunque, la poesia?

Un assolo di basso e un gioco di luci oscillanti ci trasportano dalla poesia irriverente di Claudio Bertoni – poeta cileno capace di fondere ironia e tenerezza nel quotidiano – fino a La poesía sale de mi boca, poema di Mario Santiago Papasquiaro, amico di Bolano e già incontrato nel capitolo primo. Qué crees que es la vida – è la domanda posta dalla poesia di Bruno Montane Krebs, che Igor Esposito – quasi a chiudere un cerchio – recita in mezzo alla platea, invertendosi di ruolo con Russo.

Roberto Bolaño, profondamente vicino alla letteratura argentina, amava Borges e Cortázar, ma anche Osvaldo Lamborghini, lo “scrittore maledetto”, che fuse nelle sue opere erotismo, arte e poesia, la cui vita sregolata e visionaria, fu il riflesso di quell’idea assoluta di libertà che il poeta cileno riconosceva come essenza stessa della poesia. Le sue opere proiettate sul fondale allora sembrano rimandarci all’idea che la poesia va esperita collettivamente e non appartiene a chi la scrive o a chi la legge, ma a chi la vive, la ascolta e la fa propria.

Questi versi di resistenza ci invitano a riflettere sul senso profondo del fare teatro oggi. In un tempo in cui le istituzioni scolastiche sembrano aver messo in secondo piano la formazione di coscienze critiche, la domanda che mi accompagna durante gli applausi finali è inevitabile: può il teatro tornare ad essere un luogo di resistenza ed uno spazio in cui il sapere si trasmette attraverso il corpo?

Il teatro, come la lezione di Boal ci insegna, può farsi atto politico e pedagogico per trasformarsi in terreno in cui coltivare la diversità, in opposizione alle logiche del potere che tagliano fondi e soffocano le forme di spettacolo dal vivo maggiormente inclini alla sperimentazione e alla ricerca. Nulla in questo progetto del resto è pensato per sublimare la figura del poeta cileno, ma al contrario, tutto tende a interrogarla ancora, a far vibrare la sua voce nel nostro presente incerto, ricordandoci che la poesia – esattamente come il teatro – resta ancora oggi e più che mai, un atto di resistenza e consapevolezza.

I poeti selvaggi di Roberto Bolaño è un’opera tripartita che merita tuttavia di essere vissuta nella sua forma unitaria, come accadrà il 14 novembre con una maratona – vera e propria – al Piccolo Bellini. Un’occasione preziosa per lasciarsi attraversare e immergersi in un’esperienza collettiva e condivisa, dove poesia e teatro si fondono in un unico respiro.

Fonte immagine di copertina: Ufficio stampa