Il sogno, la rabbia e le contraddizioni di due generazioni a confronto: quella del 1969 e quella dei primi anni Duemila, unite dal desiderio di ribellarsi e di sentirsi vive. “Le belle notti” in scena dal 13 al 16 novembre al Teatro Marconi.

C’è un momento nella vita in cui la giovinezza diventa un atto politico. Le belle notti racconta il desiderio di cambiare il mondo, di gridare la propria libertà, anche quando non si hanno ancora gli strumenti per farlo davvero. In scena, si sovrappongono due epoche, il 1969 e i primi anni Duemila, in un continuo dialogo tra passato e presente, tra padri e figli, tra idealismo e disillusione.

L’occupazione del 1969

Nella prima parte di Le belle notti, ci si ritrova in un liceo romano occupato da un gruppo di studenti. È il dicembre del 1969, un’Italia in fermento, attraversata da ideali, proteste e sogni di rivoluzione. I ragazzi, uniti dall’immagine di Che Guevara e dal bisogno di ribellarsi alle istituzioni, si organizzano per creare il loro piccolo mondo di ribellione nell’istituto: c’è chi cucina, chi pulisce, chi sorveglia l’ingresso per controllare l’avanzata dei “celerini” che circondano la scuola.

Ma sotto la scorza della politica, c’è l’umanità. Tra i muri della scuola nascono amori, gelosie, amicizie e paure. Da fuori, i genitori urlano con i megafoni di tornare a casa, incapaci di capire quella follia collettiva che per i figli è invece un atto di libertà. È una notte sospesa, una di quelle “belle notti” che restano nella memoria come simbolo di coraggio e ingenuità giovanile.

Dal Sessantotto agli anni Duemila: le nuove belle notti

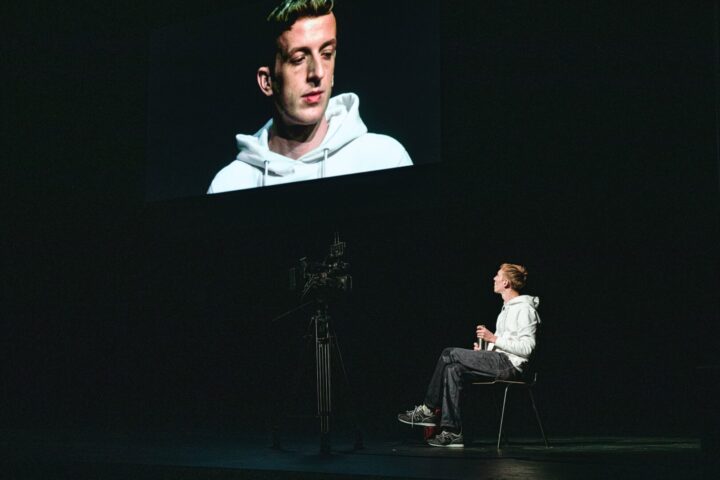

La seconda parte dello spettacolo rompe l’incanto del tempo. È sempre la stessa scuola, ma sono passati trent’anni. I ragazzi che cercano goffamente di organizzare la loro prima notte da occupanti non sono più gli stessi: hanno in tasca un cellulare, ricevono chiamate dai genitori, vivono la ribellione come una replica sbiadita del passato.

Le belle notti diventano così un confronto tra due giovinezze: quella appassionata e collettiva del 1969 e quella più fragile e individualista dei primi anni Duemila. La stessa scuola, lo stesso tentativo di occupazione, ma con motivazioni confuse e a volte inconsapevoli e i drammi a fior di pelle.

Le belle notti e il tempo della disillusione

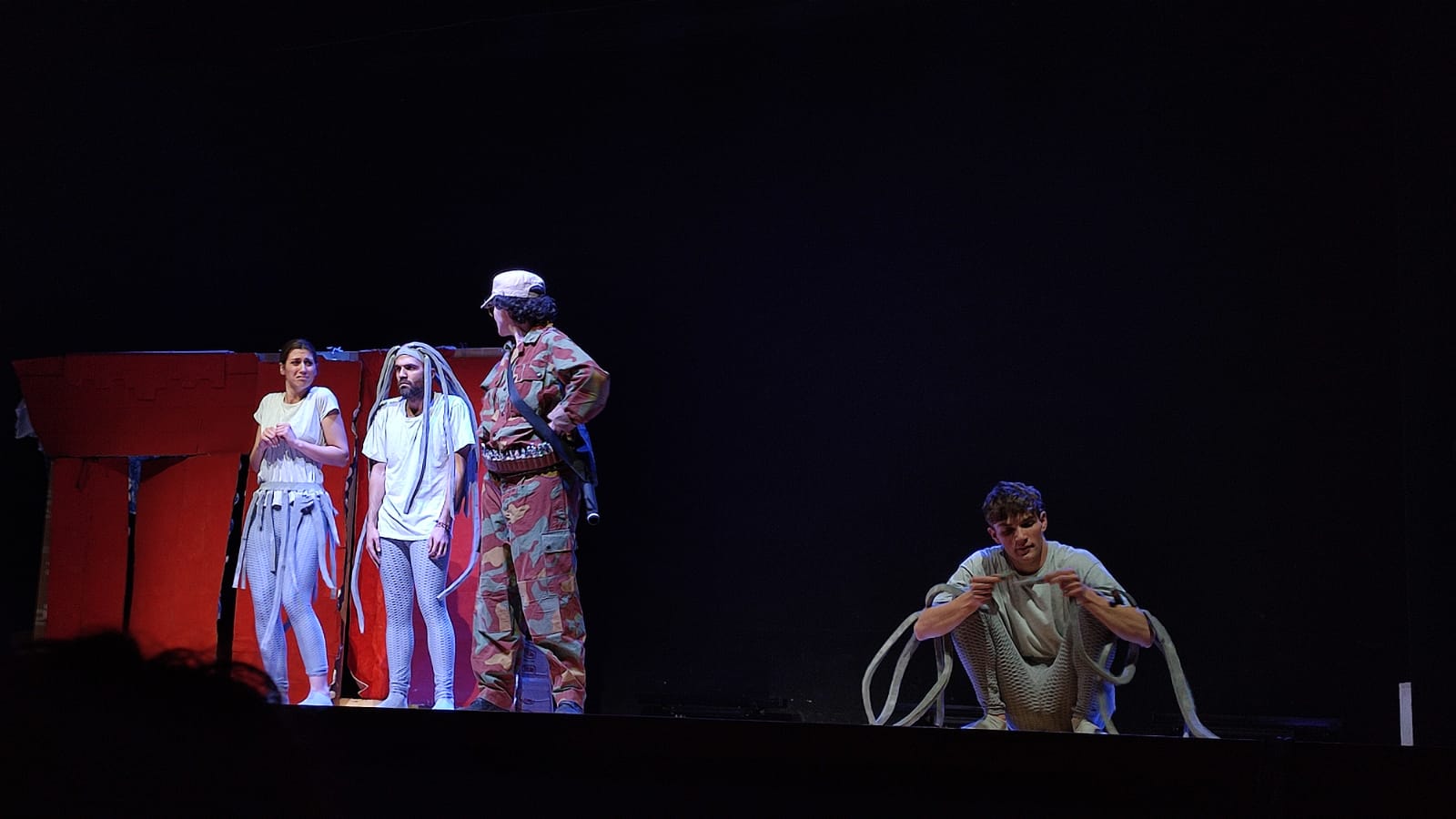

Ma la ribellione, una volta cresciuta, si trasforma spesso in compromesso. I giovani rivoluzionari del ’69 si sono trasformati in qualcosa d’altro e i giovani di oggi ne accusano il contraccolpo.

Ne nasce, così, un cortocircuito emotivo e psicologico: ogni generazione si ribella alla precedente, ma inevitabilmente finisce per somigliarle, seppur a modo suo.

L’opera è anche una storia sull’identità e sul bisogno di appartenenza. I ragazzi del ’69 lottano per affermarsi contro le regole, quelli del 2000 contro l’indifferenza. In entrambi i casi, l’adolescenza è il terreno su cui si costruisce il sé, tra conflitto e ricerca di senso.

La differenza sta nel contesto: la generazione della rivoluzione aveva dei nemici eterni (lo Stato, la scuola, l’autorità) mentre quella che si affaccia al digitale si confronta con nemici interni; il vuoto, la paura di non contare nulla, attanagliano le menti di questi giovani. Le belle notti diventa così un’indagine sull’evoluzione della giovinezza: da collettiva e politica a individuale e psicologica.

Ribellione e identità

Le belle notti mette in scena il passaggio del testimone tra due mondi. È una commedia tenera ma cruda, che non giudica, anzi, è espressamente richiesto di mettere da parte ogni forma di giudizio, restituendo la malinconia di chi sa che il tempo della ribellione non torna, ma che ogni generazione, nel proprio modo, continua a cercarlo.

Le belle notti non appartengono a un’epoca: sono quelle in cui si crede che cambiare il mondo sia possibile ed è per questo motivo che vanno preservate come patrimonio della gioventù, di qualunque epoca faccia parte.

Fonte immagini: locandina ufficiale e foto fornite da Ufficio Stampa