La sera del 5 novembre 2023, un evento eccezionale ha tinto di rosso i cieli italiani: un’intensa aurora boreale è stata avvistata a occhio nudo da nord a sud, dal Veneto fino alla Puglia. Sebbene il fenomeno sia raro alle nostre latitudini, non si tratta di un caso isolato. Per capire come sia stato possibile e perché dovremmo aspettarci eventi simili in futuro, è necessario addentrarsi nella scienza che governa questi spettacoli celesti.

Indice dei contenuti

Come si forma un’aurora polare?

Un’aurora polare (boreale nell’emisfero nord, australe in quello sud) nasce dall’interazione tra due elementi: le particelle cariche del vento solare e i gas presenti nell’alta atmosfera terrestre. Il vento solare è un flusso di plasma espulso dalla corona del Sole che viaggia nello spazio. Quando raggiunge la Terra, viene deviato dalla magnetosfera, il nostro campo magnetico, che lo incanala verso i Poli. Qui, le particelle solari collidono con gli atomi e le molecole di gas nella ionosfera, trasferendo loro energia. Questo surplus di energia viene poi rilasciato sotto forma di luce, creando le celebri “danze” luminose nel cielo.

Aurora verde vs aurora rossa: un confronto

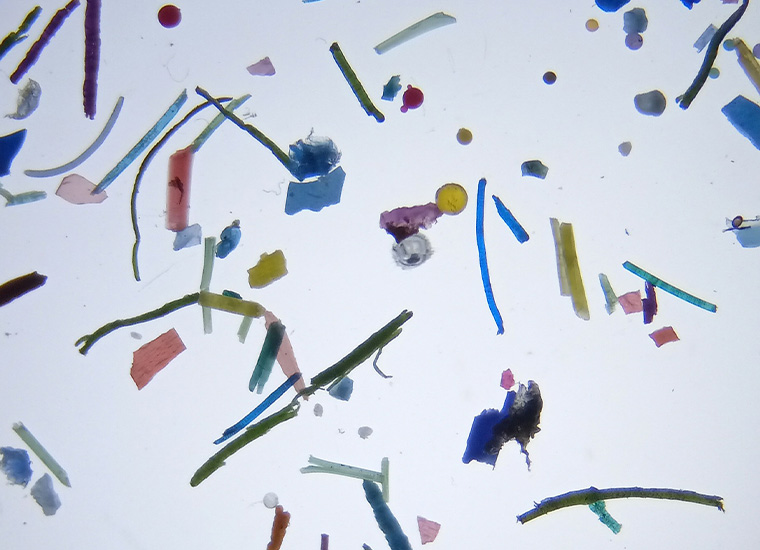

Il colore di un’aurora dipende principalmente dal tipo di gas atmosferico e dall’altitudine della collisione. Questa tabella riassume le differenze chiave tra i due colori più comuni.

| Tipo di aurora | Caratteristiche principali |

|---|---|

| Aurora verde (la più comune) | Si forma a bassa quota (100-300 km) per la collisione con molecole di ossigeno (O₂). È visibile solo ad alte latitudini (regioni polari). |

| Aurora rossa (la più rara) | Si forma ad altissima quota (oltre 400 km) per la collisione con atomi di ossigeno (O). Può essere visibile a medie latitudini durante tempeste intense. |

Perché l’aurora boreale è stata visibile in Italia?

Il 5 novembre, la Terra è stata investita da una potente espulsione di massa coronale (CME), che ha generato una tempesta geomagnetica classificata come G3 (forte) su una scala da G1 a G5, come confermato da agenzie come la NOAA. L’enorme quantità di particelle solari ha “sovraccaricato” il campo magnetico terrestre, permettendo alle particelle di penetrare a latitudini molto più basse del solito e di interagire con gli atomi di ossigeno presenti a quote superiori ai 400 km. L’alta quota di questo fenomeno è il motivo per cui è stato possibile osservarlo anche dall’Italia: la curvatura terrestre ci impedisce di vedere le aurore verdi a bassa quota che si formano sui Poli, ma ci permette di scorgere quelle rosse, molto più alte, sopra l’orizzonte.

Un fenomeno sempre più frequente: il ruolo del ciclo solare 25

L’avvistamento di novembre non è stato un caso isolato: un evento simile, seppur meno intenso, si era verificato già a settembre. Secondo gli esperti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), la vicinanza di questi eventi è un chiaro segnale che il Sole si sta avvicinando al picco del suo ciclo di attività magnetica, che dura circa 11 anni. L’attuale Ciclo Solare 25 raggiungerà la sua fase di massima attività tra il 2024 e il 2025. Durante questo periodo, fenomeni come le espulsioni di massa coronale saranno più frequenti e intensi, aumentando la probabilità di assistere ad aurore a medie latitudini.

Quando sarà possibile rivedere l’aurora boreale in Italia?

Sebbene prevedere con esattezza il comportamento del Sole sia impossibile, gli astrofisici concordano sul fatto che la probabilità di nuovi avvistamenti nei prossimi mesi è alta. Tempeste geomagnetiche di classe G3 o superiore possono rendere visibili le aurore rosse anche dall’Italia. Sebbene questi eventi non rappresentino un pericolo diretto per le persone a terra, tempeste molto intense (G4 o G5) possono potenzialmente interferire con le reti elettriche e le comunicazioni satellitari. Per ora, non resta che tenere gli occhi puntati verso nord e la macchina fotografica a portata di mano.

Fonte immagine: Pixabay

Articolo aggiornato il: 07/10/2025