Negli anni Ottanta, la narrazione post-apocalittica giapponese subì un’importante trasformazione con l’affermazione della cosiddetta “generazione Ōtomo”, dal nome dell’autore di una delle opere più influenti della cultura pop giapponese: Akira. Ōtomo Katsuhiro e i suoi contemporanei, nati negli anni Cinquanta, non avevano alcun ricordo diretto della guerra, dei lutti sociali e politici del dopoguerra o di quanto fosse stato duro il processo di ricostruzione del Paese.

Il loro ricordo più vivido era la sconfitta dei loro fratelli maggiori nel Sessantotto e, perciò, hanno fatto del post-apocalittico un universo caotico e intricato, dove le certezze sono tutte crollate e i protagonisti delle loro opere vagano nella confusione. Il capolavoro del mangaka originario di Tome ne è l’esempio più emblematico.

E poi venne Akira

«Ore 14:17 del 6 dicembre 1982. Un nuovo tipo di bomba venne sperimentato sulla regione del Kantō […] Nove ore più tardi ebbe inizio la Terza guerra mondiale. Furono bombardate Leningrado, Mosca, Kazan, Vladivostok […] San Francisco […] Poi, per la seconda volta nella storia, gli uomini cominciarono un’opera di ricostruzione totale».

In Akira non esistono più eroi canonici: il protagonista, il giovane leader bōsōzoku (暴走族) Kaneda, si muove tra le rovine di Neo-Tōkyō, la città ricostruita dopo gli eventi della Terza guerra mondiale, spinto dal senso di devastazione e dalla povertà dilagante che caratterizza il nuovo mondo. La nuova capitale viene presentata come una megalopoli perennemente avvolta da fasci di luce e insegne al neon, in perfetta sintonia con l’estetica tipica del genere cyberpunk. Al suo interno, si susseguono incessanti proteste contro un governo corrotto, mentre bande di giovani delinquenti spargono caos per le strade, spinte verso la criminalità dal declino del sistema educativo e dall’inarrestabile aumento della disoccupazione. Il rifiuto di simili responsabilità sociali rappresenta il disperato tentativo di volersi conformare a una società edonista in cui le dinamiche di potere sono l’unica cosa che conta. Kaneda si aggrappa con tutte le sue forze all’idea di salvare Tetsuo, il più giovane della sua gang di motociclisti, dalle mani del governo che lo ha catturato per farne una cavia del “Progetto Akira”, un esperimento segreto volto ad elevare gli esseri umani a uno stadio successivo, dotandoli di poteri telecinetici distruttivi. Lo scontro finale tra i due vecchi amici mette in scena, da un lato, il desiderio di affermare la propria superiorità di Tetsuo e, dall’altro, quello di recuperare l’amico d’infanzia travolto della corruzione e da una smodata sete di potere di Kaneda. A differenze di Hokuto no Ken (北斗の拳, “Ken il guerriero”, 1983-1988) che, in una prospettiva più tipicamente shōnen, concentra gran parte della sua attenzione sulla violenza e sulle arti marziali, relegando la critica sociale a un ruolo secondario, Akira approfondisce con maggiore incisività la dimensione psicologica dei suoi personaggi.

Neo-Tōkyō sul grande schermo

Nel 1988, la serie di Ōtomo ha ricevuto un adattamento animato diretto dallo stesso autore, divenendo, nel tempo, un’opera di culto non solo per la straordinaria qualità tecnica e narrativa, ma anche per il ruolo cruciale avuto nella diffusione della cultura pop giapponese in Occidente. Nel 1989, il Giappone contava oltre duecento riviste di fumetti, un numero che sarebbe salito a 265 nel 1995. Per comprendere la portata del fenomeno, si può confrontare questo dato con quello di uno dei paesi europei con la più solida tradizione fumettistica, la Francia, che nel 2008 ne contava appena diciotto.

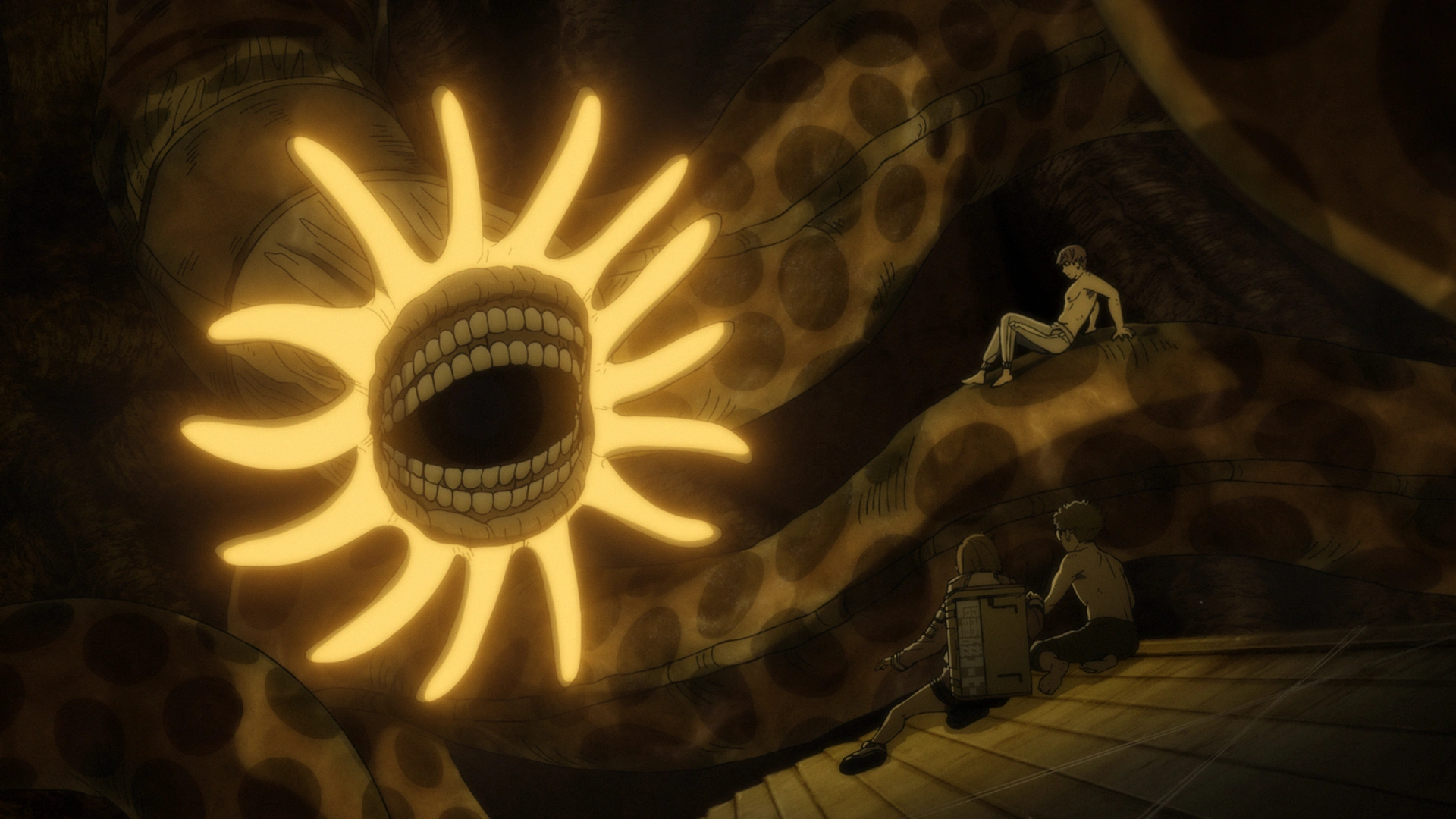

Come nel caso di Nausicaä, la sua controparte a fumetti non era ancora giunta a conclusione al momento della realizzazione del lungometraggio, il che ha comportato significative differenze rispetto all’opera originale. La più rilevante riguarda il personaggio che dà il nome all’opera: nel film, Akira, fisicamente quasi del tutto assente, assume una connotazione più astratta. Egli incarna la rappresentazione del prossimo stadio evolutivo dell’umanità; un’entità messianica venerata da coloro che attendono con fervore religioso il suo ritorno. Nel fumetto, invece, non è solo il simbolo di queste idee, ma assume anche un ruolo prominente, apparendo per gran parte dell’opera. Questo capolavoro di Ōtomo si configura come un racconto ammonitore dalla narrazione intricata, che esplora le tendenze autolesioniste dell’essere umano attraverso corruzione, violenza e insicurezza. È la dimostrazione di come il conferimento di un potere smisurato alla persona sbagliata potrebbe condurre a una tragedia senza precedenti storici. Al contrario degli scritti della genbaku bungaku e di altri media, come i film di Terrence Malick, in cui la natura trionfa sugli artefatti umani, Akira esalta visivamente la violenza su larga scala e l’azione, rendendole al contempo maestose ed ipnotiche. L’opera cattura la bellezza paradossale sia delle gesta di individui sovraumani che le monumentali conquiste dell’umanità, riuscendo a bilanciare in modo magistrale la decadenza e il fascino del mondo che rappresenta. La ricostruzione della terra assume una forte valenza simbolica, rappresentando un rinnovamento tanto fisico quanto spirituale. Questo processo segna la fine dell’ordine precedente a favore della possibilità di edificare un futuro potenzialmente migliore. Il cambiamento è innescato da un catalizzatore di energia pura, un concetto elaborato nel film da Kyoko, una dei tre bambini dotati di poteri psichici segretamente custoditi dal governo: «Il futuro non è una linea retta. È pieno di molti incroci. Deve esserci un futuro che possiamo scegliere per noi stessi».

Conclusione

Così come manca la figura dell’eroe convenzionale, anche una nemesi vera e propria è assente in Akira. Tetsuo, divenuto una spaventosa aberrazione sovrumana a causa degli esperimenti condotti su di lui da un governo assetato di potere e conoscenza al di là della comprensione umana, non è altro che uno dei tanti bambini abbandonati dalla società. La sua trasmutazione lo rende il simbolo del fallimento degli adulti, gli antagonisti invisibili di questa storia.

Nel finale dell’adattamento cinematografico, l’incontro tra Tetsuo e Akira genera un’esplosione di luce accecante, portatrice del potenziale di una nuova apocalisse. Uno scoppio di proporzione bibliche che sembra incanalare la collera divina e il desiderio di punire i peccati dell’umanità. I grattacieli gargantueschi della nuova capitale crollano, la terra si spacca, dando vita a una catastrofe tanto spettacolare quanto terrificante, che incarna alla perfezione il concetto di sublime. La deflagrazione “nucleare” che aveva raso al suolo Tōkyō nel 1986 non era altro che la conseguenza del risveglio di Akira. Solo nel finale, grazie alla visione diretta all’interno della nuova esplosione, il suo intento si rivela con chiarezza: una rinascita spirituale, la purificazione della corruzione e della malvagità umana, il crollo di una civiltà ormai giunta al limite delle proprie possibilità. Neo-Tōkyō, sebbene nuovamente ridotta in rovine, diviene una pagina bianca su cui scrivere una storia a lieto fine, fondata sulle volontà delle nuove generazioni: «Akira vive ancora dentro di noi!»

Fonte immagine: Panini Comics – Planet Manga