Once upon a time in Hollywood, il nono film di Quentin Tarantino, è giunto alla sua seconda settimana di programmazione nelle nostre sale. Una pellicola che forse è la più personale del regista e proprio questo fattore è tanto un pregio quanto un difetto della stessa.

Once upon a time in Hollywood. Trama

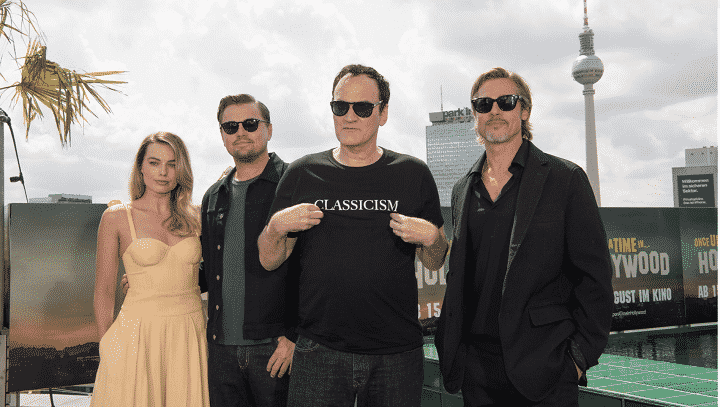

Los Angeles, 1969. Rick Dalton (Leonardo di Caprio) è l’ex star di una serie televisiva western e lavora assieme al suo socio, controfigura e autista personale Cliff Boot (Brad Pitt). I due vivono da vicino le conseguenze della nuova stagione vissuta da Hollywood, con registi sempre più liberi dalle logiche dello studio system e nuovi attori destinati al successo. Tra questi c’è Sharon Tate (Margot Robbie), moglie del regista Roman Polanski (Rafal Zawierucha) e nuova vicina di casa di Rick. In questo contesto Rick e Dalton cercano di ritornare alla ribalta nel mondo del cinema, mentre negli Stati Uniti il movimento hippie si diffonde a macchia d’olio e l’ombra della setta di Charles Manson (Damon Herriman) aleggia nell’aria.

Once upon a time in Hollywood. Viaggio nella Hollywood degli anni ’60 – ’70

Presentato all’ultimo festival di Cannes, Once upon a time in Hollywood vede l’attenzione di Quentin Tarantino posarsi su di un anno particolare e fondamentale per la storia del cinema: quel 1969 che vide l’uscita di Easy Rider di Dennis Hopper e che fu portavoce di una nuova tendenza di fare cinema. I registi divennero sempre più insofferenti alla rigida gerarchia imposta dalle case di produzione e giunse una nuova generazione di attori che caricarono la propria recitazione di emozioni ricavate dal proprio inconscio e dal proprio vissuto (l’Actor’s Studio e metodo Stanislavskij). A questo cinema con cui è cresciuto e che non ha mai smesso di omaggiare lungo tutto la propria carriera cinematografica, Tarantino dedica una pellicola intera e ciò implica un approccio diverso dietro la macchina da presa.

La preoccupazione principale consiste in quella di accompagnare lo spettatore nel mondo che lo ha formato cinematograficamente, quasi prendendolo per mano. La fotografia di Robert Richardson, fatta di colori vivi e accesi, riesce ad arricchire la ricostruzione filologica della Hollywood del 1969 in ogni suo aspetto: l’abitazione e la via in cui hanno vissuto i coniugi Polanski (la 10500 Cielo Drive, dove si consumò il massacro ad opera della Family di Charles Manson), le rievocazioni di figure come quelle di Steve McQueen (Damian Lewis) e Bruce Lee (Mike Moh), le varie sale e i vari drive-in, le citazioni ai vari telefilm prodotti in quegli anni e persino la pubblicità, senza dimenticare una parte fondamentale dello stile tarantiniano: la musica, prelevata tanto dalle colonne sonore di altri film quanto dalle canzoni dell’epoca che si sentono sparate dalle radio delle auto su cui guidano i protagonisti. Il tutto è arricchito da citazioni cinefile sparse qua e là per tutto il film nella forma di locandine, manifesti, proiezioni di pellicole originali (di cui una rimaneggiata digitalmente, in modo da farvi “recitare” di Caprio in una scena) e molto altro ancora. Il tutto riconducibile alla New Hollywood degli anni ’60 – ’70 e senza tralasciare il cinema italiano (In primis Sergio Corbucci e il western all’italiana).

Tuttavia questa componente poetica e malinconica rappresenta tanto il punto di forza quanto il tallone d’Achille del film. Inutile negare che, fin dal suo annuncio, Once upon a time in Hollywood sia stato caricato dai fan di Tarantino di tutto il mondo da un’aura di hype tanto da renderlo uno dei film più attesi dell’anno.

Ecco, lo spettatore che va in sala a vedere la nona e forse penultima fatica del regista italoamericano potrebbe ritrovarsi con l’amaro in bocca e magari con la voglia di farsi rimborsare il biglietto. La componente intimistica scorre a fiumi in questo film, forse più che nelle altre, motivo per cui si trovano scene particolarmente eccessive che rallentano il ritmo del film.

Queste vengono ovviamente contornate dai dialoghi che risultano essere divertenti e anche da momenti memorabili (vedi lo scontro “amichevole” tra Bruce Lee e Cliff). Ma alcune possono risultare particolarmente snervanti per lo spettatore convinto di trovarsi davanti ad un film tarantiniano duro e puro, con zampillate di sangue e violenza senza fine.

Ma se riflettiamo a mente lucida è proprio questo l’intento del regista: stipulare un patto con il proprio pubblico, condividendo con lui la propria scatola di ricordi filmici, musicali e televisivi.

Un’operazione di ricostruzione che però non ha mancato di scatenare critiche contrastanti, dividendo il pubblico in uno schieramento che grida al capolavoro e in un altro che bolla il film come una scatola impacchettata fatta di nulla.

In fondo questa ricostruzione è ben inserita nel già citato contesto della New Hollywood. Un contesto sì di rinnovazione nelle forme e nei generi, ma che costituisce anche una tragica verità che fa prendere agli attori della Hollywood classica la consapevolezza di dover vedere il proprio astro spegnersi lentamente. In tutto questo si incarna il personaggio di Rick Dalton, un Leonardo di Caprio abile nel saper dare forma ed espressione a un uomo che si gongola troppo nella torre d’avorio di un passato glorioso e incapace di far fronte a un mondo dello spettacolo crudele e spietato nei suoi confronti. Stessa cosa dicasi per Brad Pitt, che già aveva lavorato con Tarantino in Bastardi Senza Gloria, controfigura che ambisce a vivere una vita piena di lusso come quella del suo collega.

Discutibile è la recitazione di Margott Robbie, la quale interpreta una Sharon Tate tanto bella quanto goffa e “cartoonesca” e su cui il feticismo di Tarantino (traduzione: inquadrature di piedi) si abbatte senza pietà. Inoltre è interessante notare il fatto che oltre ai due attori principali che con Tarantino avevano lavorato distintamente per Bastardi senza gloria e Django: Unchained, ne compaiano altri due che hanno preso parte anche loro a due pellicole del regista: Kurt Russel nel ruolo di uno stuntman così come lo fu in Grindhouse: a prova di morte e quel Michael Madsen che fu il Mr. Blonde de Le Iene. Abbastanza convincente è anche Al Pacino, nel ruolo dell’agente Marvin Schwartz.

Tarantino, o anche “il regista vendicatore delle vittime”

Come aveva già fatto con Bastardi senza Gloria e Django: Unchained, anche in Once upon a time in Hollywood Quentin Tarantino si fa portavoce di un cinema giustiziere. Un cinema che pur raccontando la storia si diverte anche a riscriverla e a rimodellarla a proprio piacimento per dare vita a una narrazione ucronica. Lo fa attraverso l’interazione, quasi alla maniera di Walter Scott e Alessandro Manzoni nei loro celebri romanzi storici, tra personaggi di finzione accanto a quelli reali (l’attore in declino e il suo collega stuntman assieme a Sharon Tate).

Ma Tarantino è consapevole di muoversi nei confini della storia, anche se in questo caso sarebbe meglio parlare di cronaca nera. Sa benissimo che in una maledetta sera d’agosto del ’69 Sharon Tate fu brutalmente assassinata all’ottavo mese di gravidanza dai fanatici della setta di Charles Manson.

Per questo rappresenta il movimento hippie come un’entità malata e perversa, che tra i suoi figli ha dato alla luce proprio la Family di Manson. Allora l’arte (intesa come ars gratia artis, giusto per restare nell’ambito del metacinema) giunge in soccorso e offre una sua consolatoria interpretazione di quella triste vicenda. Lo stesso identico procedimento applicato nella Francia occupata dai nazisti e negli stati americani del sud in cui vigeva lo schiavismo si ritrova così anche nel mondo colorato e variopinto della New Hollywood, nell’illusione di credere che lo cose siano andate diversamente.

Considerazioni finali

Con Once upon a time in Hollywood Tarantino mostra il suo amore per la settima arte come non aveva mai fatto in tutta la sua precedente produzione. La Los Angeles che rivive sotto i nostri occhi con tutte le sue luci e le sue ombre si trasforma in un mixer in cui convivono citazioni di ogni sorta provenienti dall’immensa cultura cinematografica del regista e anche dal suo stesso universo filmico (e sfidiamo i lettori a individuarli).

Tuttavia proprio questo continuo insistere sui rimandi cinematografici potrebbe stancare e deludere lo spettatore che, abbastanza indignato, da novello Uomo dei fumetti di simpsoniana memoria non ci penserebbe due volte a inveire contro il povero Quentin e i suoi sostenitori dall’alto di un’altare digitale fatto di supponenza. Riguardo a ciò, in queste due settimane se ne sono viste e lette di tutti i colori.

Se è vero che la durata non aiuta (quasi tre ore sono troppe), Once upon a time in Hollywood saprà comunque premiare chi resterà incollato alla poltrona fino alla fine, regalando un quadro che seppur sovrabbondante di eccessi per via di alcune sequenze troppo dilatate è anche la più affettuosa delle lettere che si possa mai dedicare al mondo del cinema.

Ciro Gianluigi Barbato

Fonte immagine copertina: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Margot_Robbie_at_%22Once_Upon_A_Time_In…_Hollywood%22_Photocall_in_Berlin_2019.jpg