Novità in casa Mondadori

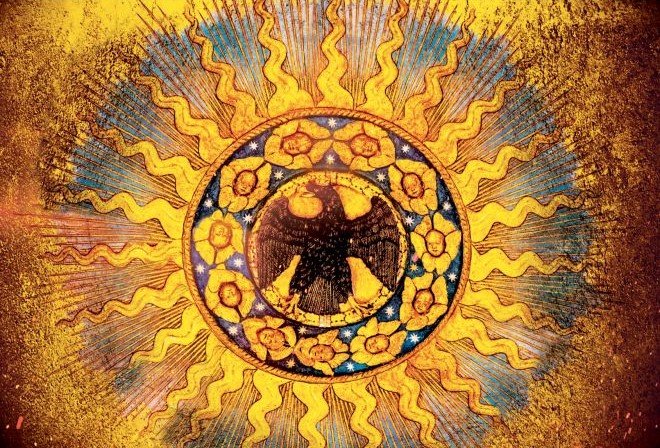

Come riportare all’attualità il valore inestimabile di un classico? Come renderlo palpabile al gusto del pubblico odierno? La risposta, che danno tutti insieme Laudiero, Bassetti, Luisi e Tamburini con Furioso. L’ultimo canto, il loro nuovo romanzo firmato Mondadori, arriva semplice e diretta: creare un sequel. Ebbene sì, seguendo un’operazione quasi cinematografica profondamente attuale per la generazione corrente di ripresa e rielaborazione, Furioso. L’ultimo canto si presenta come un sequel de L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, recuperando la stessa operazione che quest’ultimo compì illo tempore con L’Orlando innamorato di Boiardo.

Furioso. L’ultimo canto: un sequel contemporaneo

Sono passati sessant’anni dalle vicende narrate da Ariosto nell’Orlando furioso. Il suo sequel, Furioso. L’ultimo canto, si apre con uno scenario in cui Carlo Magno è morto e dominano incontrastati i singoli poteri di ciascun paladino a cui è stata affidata una parte del vasto regno. Non sono tempi promettenti: a fare da padrone è l’egoismo sconfinato dei paladini, concentrati come sono sulla ceca bramosia di ottenere sempre più potere. Viene allestita fin dalle prime pagine una scenografia apocalittica, in cui il mondo è sommerso dal peso del male generato dall’uomo e per questo motivo sta per crollare inesorabilmente. All’origine di tutte le violenze, c’è la volontà del paladino Astolfo di ritornare sulla luna, un desiderio assurdo che farà leva sugli altrettanti desideri assurdi degli altri paladini, generando un climax ascendente di brutalità inaudite. In questa ambientazione fatta dell’egoismo degli esseri umani, si intrecciano tra di loro le varie vicende per poi ritrovarsi indistinte nell’epilogo.

Furioso. L’ultimo canto riesce a recuperare la tecnica ariostesca dell’entrelacement, ovvero parte da un argomento centrale per poi intrecciare tra di loro svariate vicende, all’apparenza secondarie ma che si riuniscono nella conclusione. Un’ambizione riuscita che vede la creazione di un poema cavalleresco, questa volta in forma di romanzo, che segue le storie di vari gruppi di personaggi mentre, allo stesso tempo, tesse una fitta trama di collegamenti. Ne viene fuori un’opera vasta ma coesa nella sua struttura anche interna, attraverso una serie di espedienti che la tengono salda. Prima tra tutti è sicuramente l’ironia, che addirittura arriva a materializzarsi nel romanzo come se fosse un personaggio effettivo ed è utile agli autori di Furioso. L’ultimo canto perché contribuisce a due fattori importanti. Innanzitutto, l’ironia fa in modo che gli scrittori mantengano una certa lucidità nel raccontare le vicende e soprattutto nel descrivere i comportamenti dei vari personaggi, in preda alle più aberranti passioni. Questo che potrebbe sembrare unicamente un passaggio tecnico, poi, si riversa anche nel contenuto e rivela il messaggio intrinseco al romanzo: si incolpa sempre un Dio di turno o per contrasto si scomoda Satana dal suo trono negli inferi, ma in realtà il mondo risulta sfiancato a causa delle ambizioni egoistiche dell’uomo. Furioso. L’ultimo canto, allora, si presenta come una disamina lucida e dissacrante di uno scenario in cui l’uomo ha la responsabilità della distruzione, ma ha anche il vero potere di cambiarne le sorti mangiando la noce della consapevolezza. E non è un caso che dietro alla copertina illustrata da Marcello Crescenzi si nasconde il messaggio: «In nuce spes».

Furioso. L’ultimo canto compie un’operazione intelligente di recupero del lavoro di Ariosto, restituendone senza presunzione l’imperitura memoria di classico, e di rielaborazione nell’adattarlo alle influenze contemporanee, dal sequel ad un gusto che rasenta quasi quello delle serie tv ad un’impasse cinematografica, con anche un certo guizzo divertito contro quel politicamente corretto, che se usato in modo sfrenato corre sempre il rischio di smentire il valore concreto ed importante delle battaglie attuali.

Fonte immagine di copertina: Pixinio