I romanzi da secoli occupano un ruolo privilegiato nella narrazione umana, con la loro capacità di interpretare l’anima, raccontare società o mondi immaginari. Alcuni si distinguono ancor più per la loro genesi estrema: quelli che sono stati scritti nelle condizioni più dure, dietro le sbarre. I romanzi scritti in prigione rappresentano la testimonianza di un’esperienza estrema, in cui la scrittura diventa una manifestazione di resistenza, trasformandosi spesso in atto politico, oltre che in un esercizio di sopravvivenza.

Romanzi scritti in prigione: la cella come laboratorio creativo

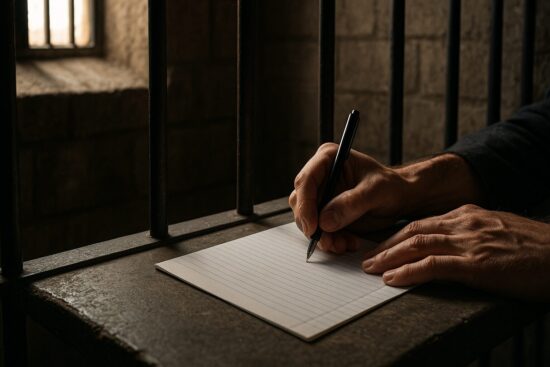

Il tempo dietro le sbarre si dilata e la libertà si riduce a un ricordo lontano, ed è proprio in virtù di queste condizioni che il gesto di prendere in mano una penna e riempire un foglio assume un valore diverso da quello che ha nel mondo esterno; un’importanza che va al di là della semplice attività creativa. Scrivere in prigione è l’affermazione di sé contro l’annientamento, contro il silenzio imposto. Per certi versi, significa provare a tutti i costi a restare ancora liberi.

Da un lato c’è l’isolamento totale, che costringe l’autore a misurarsi co con i propri limiti e le proprie paure (e quindi con sé stesso); dall’altro c’è la possibilità di far arrivare la propria voce oltre le mura, trasformando in questo modo l’esperienza individuale in memoria collettiva. Nei testi nati in queste circostanze, introspezione e denuncia spesso si incontrano: la ricerca spirituale si unisce alla rabbia politica; la confessione personale si intreccia con la cronaca storica.

È per questo che leggere un libro nato in carcere non equivale mai a leggere un semplice romanzo, ma significa confrontarsi con un frammento di vita estrema, con una testimonianza che porta addosso il peso della reclusione unito alla forza della libertà interiore. Alcuni dei più grandi capolavori della storia della letteratura sono nati proprio in queste condizioni di privazione. Vediamo alcuni tra i più famosi.

Romanzi scritti in prigione: esempi topici

Dostoevskij e le Memorie da una casa di morti

Arrestato nel 1849 insieme ad altri giovani intellettuali per aver preso parte al circolo Petrashevskij (e quindi accusato di cospirazione e di diffusione di idee rivoluzionarie), Dostoevskij fu inizialmente condannato a morte. La sentenza venne commutata all’ultimo istante in quattro anni di lavori forzati in Siberia, seguiti dal servizio militare obbligatorio. Quest’esperienza scaraventò Dostoevskij da un’esistenza da scrittore promettente a quella di un forzato costretto a condividere la vita quotidiana con assassini, ladri, furfanti, briganti e, più in generale, con uomini brutalizzati dal sistema penale zarista.

Da quell’esperienza nasceranno le Memorie da una casa di morti (1861-62), opera che segna un punto di svolta nella letteratura russa. Si tratta di un testo esemplare poiché si configura come una cruda testimonianza autobiografica mascherata da finzione narrativa, in cui l’autore restituisce la brutalità del carcere siberiano. I detenuti vengono raccontati mentre sono costretti a subire l’umiliazione costante dei soldati russi, con la sofferenza fisica e psicologica dei detenuti che fa da filo conduttore. Nonostante ciò, accanto all’orrore, emerge anche un commovente senso di compassione. Dostoevskij è capace di restituire a chi legge uomini spezzati, capaci ancora di momenti di solidarietà, di attimi di tenerezza. Non sono maschere senza volto.

L’esperienza del confino siberiano e la riflessione maturata in queste pagine avrebbero lasciato un’impronta profonda sulla sua produzione successiva, nei grandi romanzi della maturità (da Delitto e castigo a I fratelli Karamazov). Memorie da una casa di morti trasforma quindi l’esperienza personale della prigionia in riflessione universale sull’uomo e sulla sua possibilità di rinascita e redenzione dopo il peccato.

Gramsci e i Quaderni dal carcere

Fondatore e dirigente del Partito Comunista d’Italia, la figura di Antonio Gramsci è tristemente collegata ad una pagina parecchio buia della storia italiana. A causa delle sue campagne di opposizione al regime, nel 1926 venne arrestato dal regime fascista e condannato a oltre vent’anni di reclusione. Nelle parole del pubblico ministero che ne chiese la condanna («bisogna impedire a questo cervello di funzionare per vent’anni») è racchiuso il senso della sua prigionia. L’obiettivo era infatti quello di spegnere una voce critica e ridurre al silenzio un intellettuale troppo scomodo per chi deteneva il potere.

Ma quel silenzio non ci fu. Durante gli anni passati nelle carceri di Turi e di altre località, tra malattie e condizioni di vita sempre più precarie, Gramsci trovò la forza di scrivere. Nacquero in questo modo i Quaderni dal carcere (1929-1935): una raccolta di appunti, riflessioni e analisi filosofiche, storiche, pedagogiche che non potevano assumere la forma di un manifesto politico diretto (la censura lo avrebbe ovviamente impedito) e che per questo adottarono un linguaggio velato, teorico a primo impatto.

Nei Quaderni compaiono alcuni dei concetti più fecondi e duraturi del pensiero gramsciano. L’idea di egemonia culturale, ad esempio, secondo cui il potere non si mantiene solo con la forza ma anche plasmando consenso e mentalità. O ancora, la centralità dell’educazione e della scuola come strumenti di emancipazione, in grado di “armare” le masse contro la manipolazione dei regimi. I Quaderni dal carcere, punto di riferimento per la filosofia politica del Novecento e per le scienze sociali, sono la dimostrazione di come anche la prigionia non poté “impedire al cervello di funzionare”. Anzi, trasformò l’esperienza del carcere in un laboratorio intellettuale che ha lasciato un’impronta duratura nel pensiero mondiale.

Solženicyn e Arcipelago Gulag

Aleksandr Solženicyn visse in prima persona l’incubo dei gulag sovietici. Nel 1945 l’ufficiale dell’Armata Rossa fu arrestato con l’accusa di “attività antisovietiche” per alcune lettere private in cui criticava Stalin, condanna che lo portò a trascorrere otto anni tra campi di lavoro e confino. Quest’esperienza avrebbe segnato in modo indelebile la sua vita e la sua scrittura.

Fu in questo contesto che nacque Arcipelago Gulag, pubblicato in Occidente nel 1973 dopo essere circolato clandestinamente in samizdat (così si chiamava l’“editoria fai-da-te” clandestina dell’URSS). L’opera è un mosaico che ricostruisce la brutalità del sistema concentrazionario staliniano, trasformando la memoria individuale in denuncia collettiva. Smascherò agli occhi del mondo la violenza del totalitarismo sovietico ed incrinò l’immagine dell’URSS come “paradiso socialista”, contribuendo in tal modo a dare voce a milioni di vittime senza nome. La sua ricezione internazionale valse a Solženicyn il premio Nobel per la Letteratura (1970) e lo rese simbolo della resistenza morale contro l’oppressione.

Solženicyn racconta gli arresti notturni e improvvisi, le lunghe file negli uffici della Lubjanka, gli interrogatori segnati da torture fisiche e psicologiche. Segue i prigionieri nei vagoni piombati che li conducono a migliaia di chilometri da casa, fino alle baracche gelide immerse nella taiga o nella tundra. Racconta la vita quotidiana nei lager: la fame, il freddo, le punizioni arbitrarie, le umiliazioni e le fatiche disumane dei prigionieri. Ma Solženicyn ricostruisce anche i piccoli gesti di umanità che resistono tra i detenuti, i momenti di solidarietà che sfidano la disumanizzazione. In più, le riflessioni interiori che sorgono in un contesto come quello della prigionia possono trasformare l’esperienza del lager in meditazione morale. È un’opera che diventa un atto politico che ha il merito di aver reso visibile, per la prima volta, l’ombra del gulag agli occhi del mondo.

Mandela e Long Walk to Freedom

Il nome di Nelson Mandela è legato indissolubilmente a Robben Island, l’isola-prigione al largo di Città del Capo dove trascorse diciotto dei ventisette anni di reclusione inflitti dal regime sudafricano dell’apartheid. Mandela fu condannato per attività sovversive e terrorismo e visse in una cella angusta di pochi metri quadrati. Fu costretto a lavori forzati nelle cave di calce; venne privato di contatti con la famiglia e sottoposto a continui tentativi di annientamento psicologico.

La scrittura assunse in quelle condizioni così estreme un valore fondamentale: un modo per fissare memorie e pensieri, ma soprattutto uno strumento di resilienza e affermazione di sé. La sua autobiografia, Long Walk to Freedom (1994), fu in parte concepita durante gli anni di prigionia, redatta clandestinamente e poi completata dopo la liberazione. Nel libro Mandela racconta la propria vita, dall’infanzia nei villaggi xhosa fino al ruolo di leader dell’African National Congress. La vicenda personale si intreccia con la storia collettiva della lotta contro la segregazione razziale. Long Walk to Freedom trasformò la vicenda personale di Mandela in simbolo universale di resistenza morale e di aspirazione alla giustizia e oggi rappresenta una delle autobiografie più potenti del Novecento. La sua forza ha infatti ispirato generazioni ben oltre i confini del Sudafrica, arrivando in ogni angolo del mondo come un invito a reagire a situazioni di oppressione, su grande e piccola scala.

Altri casi significativi: Miguel de Cervantes, Oscar Wilde, Primo Levi e Gandhi

Non sono pochi gli scrittori che nella prigione hanno trovato lo spazio (senza dubbio forzato e doloroso) per trasformare la reclusione in parola. Miguel de Cervantes, ad esempio, conobbe il carcere più volte nella sua vita burrascosa. Fu proprio lì iniziò a scrivere le pagine del Don Chisciotte, il romanzo che avrebbe dato voce all’eroe malinconico e ironico, tra i più noti della letteratura universale. Forse proprio il confinamento fisico spinse Cervantes a liberare la sua immaginazione, creando così un personaggio che sfida ogni costrizione con la forza del sogno: un cavaliere che combatte mulini scambiandoli per giganti, ridicolo e grandioso allo stesso tempo.

Oscar Wilde, invece, rinchiuso a Reading Gaol per la sua omosessualità, riversò il suo dolore in De Profundis, una lunga lettera intrisa di amarezza e poesia, indirizzata all’ex amante Lord Alfred Douglas. Qui il genio brillante del dandy lascia spazio a una vulnerabilità spietatamente sincera.

Un libro può portare l’impronta della prigionia anche quando non è fisicamente scritto dietro le sbarre: è il caso di Se questo è un uomo di Primo Levi, nato dall’esperienza di Auschwitz. Si tratta di una testimonianza che restituisce dignità a chi fu ridotto al silenzio. L’orrore viene trasformato in memoria. E ancora, Mahatma Gandhi, che durante i lunghi periodi di detenzione scrisse lettere in cui riversava le sue riflessioni (il suo pensiero sulla satyagraha, la “forza della verità”, fondamento della sua filosofia della non-violenza). Le sue parole, scritte in prigionia, finirono per superare le mura delle carceri coloniali e diventare guida spirituale per milioni di indiani e arrivarono ad ispirare i movimenti di liberazione in tutto il mondo.

Romanzi scritti in prigione: temi ricorrenti e riflessione finale

Il filo rosso che unisce tutti questi scrittori è la capacità di trasformare la reclusione in parola; la sofferenza in coscienza universale. I temi ricorrenti nei romanzi scritti in prigione o nati dall’esperienza della detenzione sono diversi. Innanzitutto, la prigione come luogo di annullamento e al tempo stesso di rinascita; poi, la scrittura come strumento di resistenza e di resilienza e la memoria come atto politico e morale. Dostoevskij, Gramsci, Solženicyn, Mandela e molti altri hanno dimostrato che la parola scritta può oltrepassare mura e sbarre per arrivare a farsi testimonianza collettiva e, in certi casi, persino contribuire a cambiare la storia. In fondo, questi romanzi scritti in prigione ci ricordano che la libertà non è una conquista interiore prima di essere una condizione esteriore. E che la letteratura, anche nelle circostanze più estreme, resta uno degli ultimi rifugi dell’uomo contro l’oblio e l’oppressione.

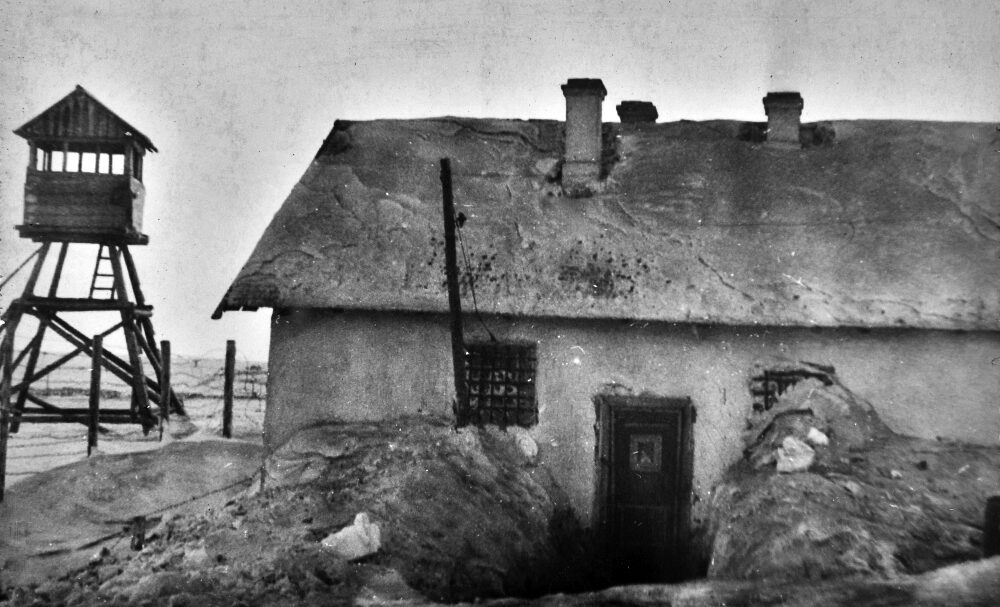

Fonte immagine in evidenza: Cella di detenzione (“isolatore penale”) di un campo nella regione di Vorkuta, 1945 | Fonte: Archivio di Stato della Federazione Russa, Mosca.