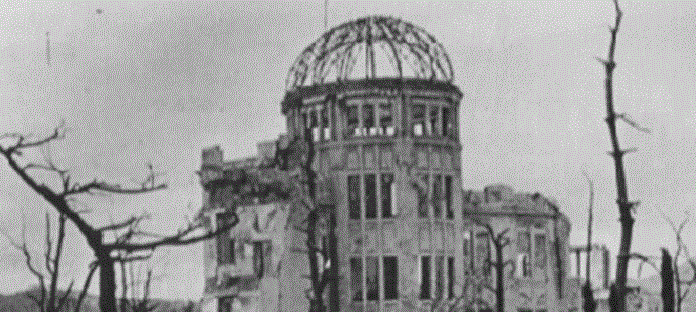

Il 28 luglio 1914 segna l’inizio ufficiale della Prima Guerra Mondiale, una data che formalizza lo scoppio del conflitto con la dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia. Questa decisione fu il culmine di un mese di tensioni diplomatiche, noto come la “crisi di luglio”, e innescò un effetto a catena che in quattro anni avrebbe causato oltre 17 milioni di vittime in tutto il mondo, diventando una tragica dimostrazione delle conseguenze della lotta per il potere.

Indice dei contenuti

Sintesi dello scoppio della grande guerra

| Data evento | Casus belli | Impatto stimato |

|---|---|---|

| 28 luglio 1914 | Dichiarazione di guerra austriaca | Oltre 17 milioni di vittime |

Un fragile equilibrio europeo e la polveriera dei balcani

Nell’estate del 1914 l’Europa era una polveriera pronta a incendiarsi. Benché la causa scatenante (o casus belli) fu un singolo evento, le cause profonde del conflitto erano radicate in decenni di rivalità imperialiste, corsa agli armamenti e nazionalismi crescenti. Le due guerre balcaniche, combattute tra il 1912 e il 1913, avevano già dato ampia dimostrazione del fragile equilibrio continentale. La presa di coscienza delle province balcaniche (Bulgaria, Serbia, Montenegro e Grecia) nei confronti dell’Impero Ottomano, definito dal XIX secolo come il “grande malato d’Europa”, era culminata nella loro indipendenza. Questa situazione preoccupava profondamente l’altro grande impero multietnico, quello austro-ungarico, che temeva una simile escalation nazionalista all’interno dei propri vasti confini.

A destare particolare attenzione era la questione bosniaca: nel 1908, l’impero asburgico aveva annesso la Bosnia-Erzegovina, suscitando il forte malcontento della Serbia. Belgrado puntava a liberare i popoli slavi del sud, o Balcani, dal controllo austro-ungarico per unificare la popolazione sotto un’unica bandiera. Questo sentimento, noto come panslavismo, era sostenuto attivamente dall’Impero Russo, che si considerava protettore di tutti i popoli slavi.

Dall’attentato di Sarajevo alla crisi di luglio

La tensione tra Belgrado e Vienna raggiunse il suo apice il 28 giugno 1914, quando il giovane nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo Princip assassinò l’erede al trono d’Austria-Ungheria, l’Arciduca Francesco Ferdinando, durante una visita a Sarajevo. Questo evento diede il via alla cosiddetta crisi di luglio, un mese di frenetiche ma infruttuose attività diplomatiche. L’Austria-Ungheria, forte del sostegno incondizionato della Germania (il cosiddetto “assegno in bianco”), vide nell’attentato l’opportunità per risolvere definitivamente la questione serba.

Il 23 luglio, Vienna presentò un durissimo ultimatum di 48 ore al governo serbo, contenente richieste formulate per essere respinte. L’obiettivo era creare un pretesto per un’azione militare. Per non procedere con il conflitto, Vienna chiedeva l’attuazione di una serie di misure drastiche per reprimere il nazionalismo serbo, istanze che Belgrado interpretò correttamente come una lesione della propria sovranità nazionale.

L’ultimatum alla Serbia e i punti inaccettabili

La risposta serba all’ultimatum fu conciliante ma non totale. Il governo di Belgrado accettò quasi tutte le condizioni, ma respinse i punti che minavano direttamente la sua indipendenza, in particolare la partecipazione di funzionari austro-ungarici alle indagini sull’attentato in territorio serbo. Alle ore 15 del 25 luglio, la risposta venne consegnata e giudicata insoddisfacente. La Serbia mobilitò immediatamente l’esercito, attendendo la reazione di Vienna, che arrivò puntuale tre giorni dopo.

Così, il 28 luglio 1914 l’Austria-Ungheria dichiarò formalmente guerra alla Serbia, dando inizio alla Prima Guerra Mondiale. L’illusione di una guerra rapida e localizzata svanì presto.

| Richieste austriache | Risposta serba |

|---|---|

| Sopprimere pubblicazioni contro la monarchia | Accettato |

| Sciogliere l’organizzazione “Narodna Odbrana” | Accettato |

| Collaborazione con organi austro-ungarici | Accettato con riserve |

| Indagini di delegati asburgici in Serbia | Rifiutato (violazione sovranità) |

L’effetto domino delle alleanze e l’inizio del conflitto

La vecchia diplomazia ottocentesca, basata su un complesso sistema di patti segreti, mostrò tutti i suoi limiti. La dichiarazione di guerra innescò un devastante effetto domino che portò le potenze europee a dichiararsi guerra a vicenda. La mobilitazione della Russia in difesa della Serbia spinse la Germania a dichiarare guerra all’Impero Russo (1 agosto) e, di conseguenza, alla sua alleata Francia (3 agosto). L’invasione tedesca del Belgio neutrale, per aggirare le difese francesi, provocò l’intervento del Regno Unito.

Bastarono pochi giorni per definire gli schieramenti: da un lato gli Imperi Centrali (Impero Germanico, Impero Austro-Ungarico e Impero Ottomano), dall’altro le potenze della Triplice Intesa (Francia, Regno Unito e Impero Russo). L’Impero Giapponese si unì all’Intesa, ma il suo impegno si limitò all’occupazione di alcuni possedimenti tedeschi nel Pacifico. Il Regno d’Italia, pur essendo legato agli Imperi Centrali dalla Triplice Alleanza, dichiarò la propria neutralità. L’alleanza aveva infatti un carattere difensivo e, poiché era stata l’Austria a dichiarare guerra, l’Italia non era tenuta a intervenire. Come documentato dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa, l’Italia entrerà in guerra nel 1915, ma al fianco delle forze dell’Intesa. Visti i possedimenti coloniali delle potenze, la guerra si allargò presto agli altri continenti, causando in quattro anni 17 milioni di morti e oltre 30 milioni tra feriti e dispersi.

Licenza immagine: Creative Commons

Articolo aggiornato il: 06/01/2026